——副題だけでなく、「op.(オーパス)」などの作品番号も、「これは何?」と思う方が多そうですよね。これは出版時に付したり、研究者が目録として整理する際につけたりする数字ですが、それを知らないリスナーにとってはややこしい存在かもしれません。

茂木 作品番号って、コンサートに行けばプログラムに記載されていることが多く、ラジオで音楽を流すときも必ずセットで紹介されますもんね。あまりにしつこく律儀に曲名に付いてくるのだから、これがクラシックファンを減らしているんじゃないのか、とすら思ったこともありました(笑)。

僕もこの本を書くにあたって学んだのですが、作品番号って、必ずしも出版した順番でつけられるわけはないんですよね。中には、生前に出版されていないから番号がつけられていなかったり、バッハのBWV番号やハイドンのHob.(ホーボーケン)番号のように、研究者が独自に番号をつけているものもあったり。

その番号の付け方や、研究者がどうやって番号を整理したのかなど、その背景の事情もクラシックファンの興味をそそる要素だと思います。

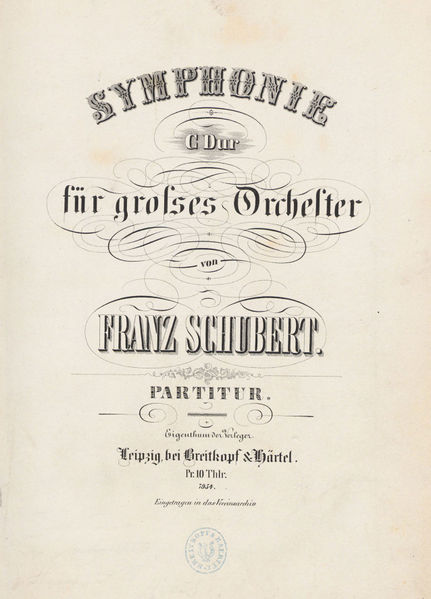

——作品番号の流れで言うと、シューベルトの交響曲《未完成》は番号付けがややこしく、第7番なのか、第8番なのか、公演のプログラムやCDによっても記載が異なりますよね(その背景は本にも記載)。サブスクリプションサービスを利用するときに、作品番号で検索できるのは便利でもあります。

丸山 実は私、「第○番」と言われてもピンとこないタイプで、どれも作品番号で認識しているんですよ。そっちで言われたほうが、「あの曲か」とすぐにわかるというか。

茂木 そうなんですか! 僕は作品番号ではなく、「ニ長調」「ハ短調」みたいに調性で認識するタイプです。

——皆さん、いろんな尺度でその作品を認識しているんですね。

茂木 調性の話も、本の中で多く文字数を割いています。これも曲名に付随されることが多いですから。クラシックに興味のない方やビギナーさんにとっては余計な情報に思われるかもしれませんが、これも曲名を構成する要素としてとても重要だと思っています。

たとえば僕のように調性で作品認識している人間にしてみれば、作品番号なんてわからなくていいんですよ。ドイツでも、ベートーヴェンの作品について語るときは「あの○長調の作品ね」と言う人が多いんですよね。

丸山 18世紀や19世紀の新聞を読んでいても、作品番号ではなく「弦楽四重奏曲の○長調」といった具合に作品を紹介している文章が多いですね。当時は今の人々よりも調性に鋭敏だったのかもしれません。