ジロティはラフマニノフのモスクワ音楽院入りを勧めただけでなく、ラフマニノフのピアニストとしての活動を惜しみなく応援し続けたピアニスト、作曲家。

(1902年撮影)

ズヴェーレフの門下生の多くは、彼の家に寄宿していましたが、問題児が多く寄宿していたため、「動物園」と呼ばれていたそう。しかし、この家ではみな毎朝6時に起き、朝ごはんの前にまず3時間のピアノ練習を課されていました。こうしてラフマニノフはピアニストとしての道を極めるべく、スパルタ教育を受けることになりました。

その甲斐あってか、1891年に行なわれたモスクワ音楽院のピアノ科の卒業試験では、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第21番《ワルトシュタイン》と、ショパンのピアノ・ソナタ第2番《葬送》の第1楽章を演奏し、大金メダルを授与されます。

ラフマニノフが演奏するショパン:ピアノ・ソナタ第2番《葬送》作品35〜第1楽章、ラフマニノフ:《幻想的小品集》作品3〜第2番 前奏曲

卒業後のピアニストとしての生活はかなり厳しかったそうですが、それでも友人や知り合いに助けてもらいながら、場所を選ばず演奏活動を続けました。なかには女子刑務所の慰安訪問での演奏会も行なったそう。こうした努力の末、作曲家として活動する傍ら、ロシア国内にとどまらず、1907年からはヨーロッパ各地で、そして1909年からはアメリカでも、コンサートピアニストとして演奏するようになります。しかし、ピアニストとしての旅の移動中は、船や汽車の中で作曲に励んでおり、寸暇を惜しんで筆を走らせていました。

1915年にピアノ科の同門だったスクリャービンが43歳の若さで死去した際には、オーケストラとの演奏会ではスクリャービンのピアノ協奏曲を、リサイタルではスクリャービンの作品を積極的に演奏しました。特にピアノ協奏曲は、1911年12月10日にモスクワでラフマニノフの指揮、スクリャービンのソロで演奏したことが記録されている作品で、思い出深い曲だったに違いないでしょう。

ラフマニノフが弾くスクリャービン:前奏曲 作品11-8

1917年、ロシア革命が勃発します。革命に否定的だったラフマニノフは亡命し、しばらく北欧で過ごし、今後の人生の立ち回りを考えていました。そのとき、ある言葉を思い出します。

まずロシアでは、革命が起きたことでロシアの貨幣の価値が下がり、ロシア国外へお金を持って行っても、低いレートでしか取引できませんでした。このことをモスクワ音楽院のとある信頼する先生に相談したところ、「何を心配しているんだよ、君にはこの大きな手があるじゃないか! これさえあれば君はどこへ行っても大丈夫だ」と言われます。

この言葉がきっかけでラフマニノフは作曲に主軸を置くのをやめ、アメリカへ渡り、コンサートピアニストとしての道として歩んでいくことに決めます。そのため、作曲活動は著しく低下し、1943年に亡くなるまでの26年間で書いた作品はたった6曲となりました。

そこでは演奏家としてさまざまな交友関係を結びましたが、特に自身と同じく、戦争や革命を逃れてアメリカへ渡った音楽家との交流を深めました。なかでもオーストリア出身のヴァイオリニスト、フリッツ・クライスラーとは何度も共演し、録音も残しています。

グリーグ:ヴァイオリン・ソナタ第3番 ハ短調 作品45〜第2楽章

(ヴァイオリン:フリッツ・クライスラー、ピアノ:セルゲイ・ラフマニノフ)

その後もアメリカやヨーロッパ各地でリサイタルを開き、バッハやヘンデル、ラモーを中心としたバロック音楽から、ドビュッシーやラヴェルなどの自身と同世代の作曲家の作品に加え、自身よりも26歳若いプーランクの作品もレパートリーとして演奏しました。なかでも頻繁に演奏会で取り上げたのがベートーヴェン、ショパン、そしてリストでした。

そのかたわら、アルカンやヘンゼルトのような、あまり演奏されない作曲家も積極的に取り入れ、純粋に作品の魅力を伝えることに尽力しました。

ヘンデル:チェンバロ組曲第5番〜エアと変奏(調子の良い鍛冶屋)、ショパン:スケルツォ第2番 作品31、ヘンゼルト:性格的練習曲 作品2〜第2番「もしも私が鳥だったら」(ピアノ:セルゲイ・ラフマニノフ)

こうしてピアニストとしてのキャリアを全うし、なんと生涯を通して1623回の演奏会を行ないました! ピアニストとしてのラフマニノフを伝える言葉として、次のような証言が残っています。

ラフマニノフは、まるでこれからスープを飲むのかと思うような平凡な雰囲気でピアノに向かうんですよ。そして彼がピアノを弾き始めたかと思えば、背中は垂直に伸び、体はほとんど動かず、頭が微かに動く程度でした。

レオニード・パステルナーク(画家)

(バッハのホ長調パルティータの)演奏が終わるや否や、不安げにこう聞いてきました。「バッハ…バッハ…さっき弾いたバッハの演奏は大丈夫だったか?」と。私は、素晴らしい演奏でしたよ、と答えました。しかし、楽屋を訪問しに来た聴衆へ挨拶をし始めたかと思ったら、また私のところへ来て、「正直に言ってほしい。バッハの演奏は本当に大丈夫だったか?」と耳元でささやくのです。ラフマニノフは、実に謙虚でした。

シリル・スミス(ピアニスト)

数多くの演奏会を重ねても、どこまでも自分の演奏に対して謙虚だったラフマニノフは、自作だけでなく、ほかの作曲家の作品も数多く録音しています。

彼の録音を通して、ラフマニノフが作曲家としてだけではなく、20世紀最大のピアニストのひとりに数えられる理由がきっとわかるでしょう。

モスクワ音楽院ではピアノと作曲を専攻したラフマニノフ。実は指揮にも興味があったものの、指揮科がなかったようで、指揮を勉強できる機会がありませんでした。そこで、自作のモテットを初演するにあたり、学生合唱団を指揮したのが、ラフマニノフにとって指揮者としての初舞台でした。それから1892年に、作曲科の卒業作品として歌劇《アレコ》を作曲し、キエフ公演にて指揮を任されたのち、自作のオペラの上演の際は指揮することがありました。

1895年、マモントフ私立歌劇場がアシスタント指揮者を探しており、ひとまずオペラを振ったことのあるラフマニノフを雇います。ここでは、グリンカの歌劇《皇帝に捧げた命》という、スタンダードレパートリーにてデビューする予定でしたが、最初のリハーサルから悲惨なもので、デビューは取り消しに。これはラフマニノフが、歌手に対していっさい指示(アインザッツ)を出さなかったことが理由だそう。

しかし、このとき舞台に立っていたとされる歌手の中に、フョードル・シャリアピンという歌手がいました。同い年の二人は意気投合し、片っ端からオペラのレパートリーを一緒に勉強したのです。こうして、シャリアピンもラフマニノフもオペラの演奏会を重ね、1898年にはボリショイ劇場の指揮者に就任します。

オペラの指揮を得意とするようになったラフマニノフは、ロシアのオペラを中心に、次のようなレパートリーを頻繁に指揮しました。

ダルゴムイシスキー:歌劇《ルサルカ》(22回)

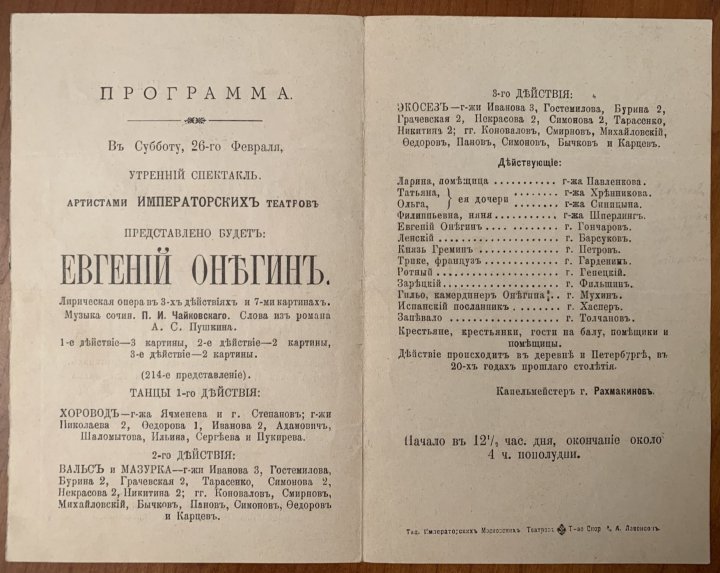

チャイコフスキー:歌劇《エフゲニー・オネーギン》(16回)

チャイコフスキー:歌劇《スペードの女王》(21回)

グリンカ:歌劇《皇帝に捧げた命》(11回)

ボロディン:歌劇《イーゴリ公》(10回)

ロシアにて、指揮者としての地位を確立したラフマニノフの評判は、国境を越えて知られるようになりました。ピアニストとして、ヨーロッパやアメリカへ演奏旅行に出向いている際にも、その出先で指揮の演奏会を依頼されることがあり、多くの予定をねじ込んだそう。そしてなんと1910年には、ボストン交響楽団からマックス・フィードラーの後任として、首席指揮者のポストのオファーを受けますが、ピアニストの活動を優先したかったからか、断ってしまいます……。

その後はコンサートピアニストとしての活動に重きを置くようになり、指揮者としての演奏会は少なくなりますが、66歳のときに、指揮者として自身の交響曲第3番やヴォカリーズを録音します。

ラフマニノフ:ヴォカリーズ、交響曲第3番 作品44〜第1楽章(指揮:セルゲイ・ラフマニノフ、フィラデルフィア管弦楽団)

ラフマニノフがどのような指揮者だったのかは、当時の新聞に多く記されていますが、その中でもラフマニノフの指揮を間近で見た人、そしてリハーサルを見学した人は、その様子を次のように語っています。