演奏家にとって楽譜に忠実であることはなによりも重要な規則ですが、いっぽうで数百年前から使われている記譜法が「作曲家の意図を視覚化する」という意味で必ずしも完全な存在ではなく、思い描かれた音楽をおおよその近似値に当てはめたにすぎないものである……というのもまた有名な定説です。

結局のところほとんどの作品は、楽譜に書いてある値をそのまま音に置き換えただけでは音楽として成立しにくく、演奏するときには作曲家が楽譜に書き留めきれなかった部分を補完する必要があります。つまり「楽譜に忠実」という言葉の本質は「演奏をどれだけ楽譜に近づけるか」というよりも「演奏(補完)をするうえでどれだけ多くの情報を楽譜から取り入れるか」というところにあるのです。

「音の高低(繊細なピッチなど)」や「ダイナミクス(具体的に“どこから”“どのくらい”の大きさで弾くべきなのか)」を正確に楽譜に書き留めることも、もちろん難しいのですが、なによりも時間に関すること……「拍感」や「リズム(イントネーション)」に関しては、もはや正確さを求めるのは不可能に思えるときがあります。

ほとんどの音楽には作品が続くあいだ絶対に途切れることのない一定の「拍感(パルス)」が存在し、これが途切れると、音楽が前に進むためのエネルギーが失われ停滞した退屈な音楽になってしまいます(言うのは簡単ですが実践するのは難しいです!)。

この「拍感」は、現代に近い音楽(ジャズなども含めて)であればメトロノーム的な規則だった動きが基調になることが多いですが(=ビート)、時代をさかのぼるにつれて人間の心臓の鼓動のリズムに近づき、呼吸や感情の動き(緊張-緩和など)に沿って、速くなったり遅くなったりといった動きをある程度持つようになります。

これを正確に書き留めるのはもちろん、読み取って補完するのもまた難しく、作品を演奏するとき第一に感情を理解しようとしなければならない理由はここにあります。作品が持つ感情の状態を誤って捉えてしまえば、そこから生まれる呼吸や鼓動(拍感)もまた、誤ったものになってしまう可能性があるからです。

リズムやイントネーションも、正確に楽譜に書き留めるのは難しいものです。じっさい多くの作曲家が正確なリズムを記すために試行錯誤をしていて、理論的には音価を細かくしていけばどんなリズムも書けないことはない……のかもしれないのですが、これから取り上げる譜例のようにリズムをいくらか正確に書いたとしても、その自然な動きを再現することはやはり難しいように思えます。

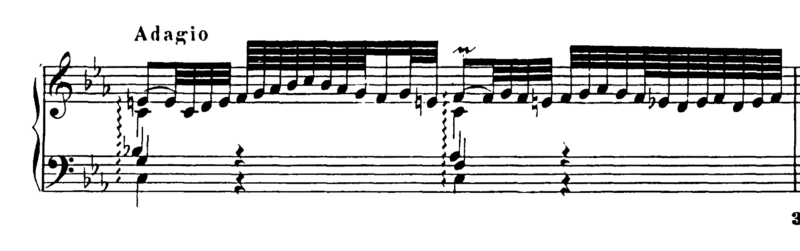

たとえばバッハは、技巧的なパッセージにおける自然なイントネーションを書き留めるために、複数の音価を組み合わせています。これは、音価が倍になったからといって速さも倍にするということではなく、「パッセージの始まりは明確に発音し、そのあとは流れるように弾き、フレーズの終わりは収束する」というイントネーションの原則を示しているものです。

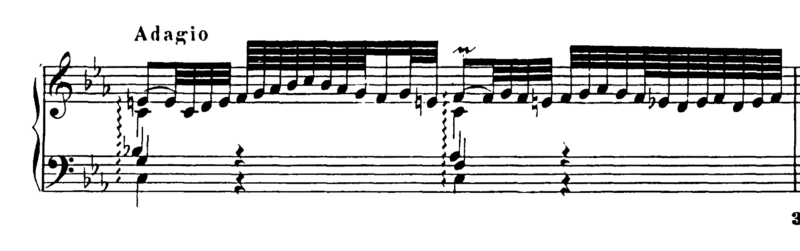

ベートーヴェンも同じ手法を使っています。単純なスケールのパッセージを、ただ速く降りるのではなく、明確なイントネーションをつけることを望んだのです。

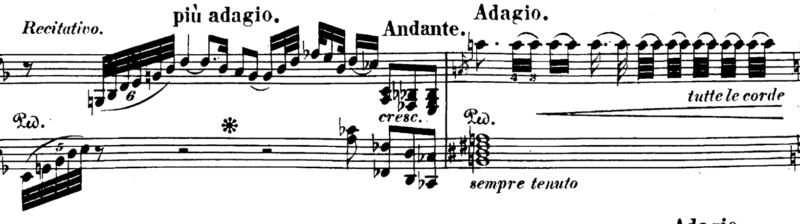

ベートーヴェンはリズムやイントネーションを書き留めることにかなり挑戦的で、とくに後期のロマン派に近づいた作品では、細かい音価を用いてリズムの「揺らぎ」や「歪み」を視覚化することを試みています。

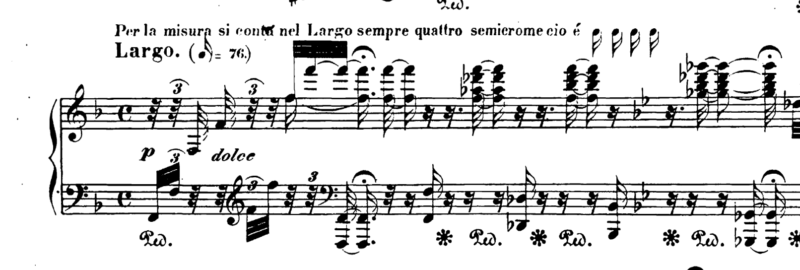

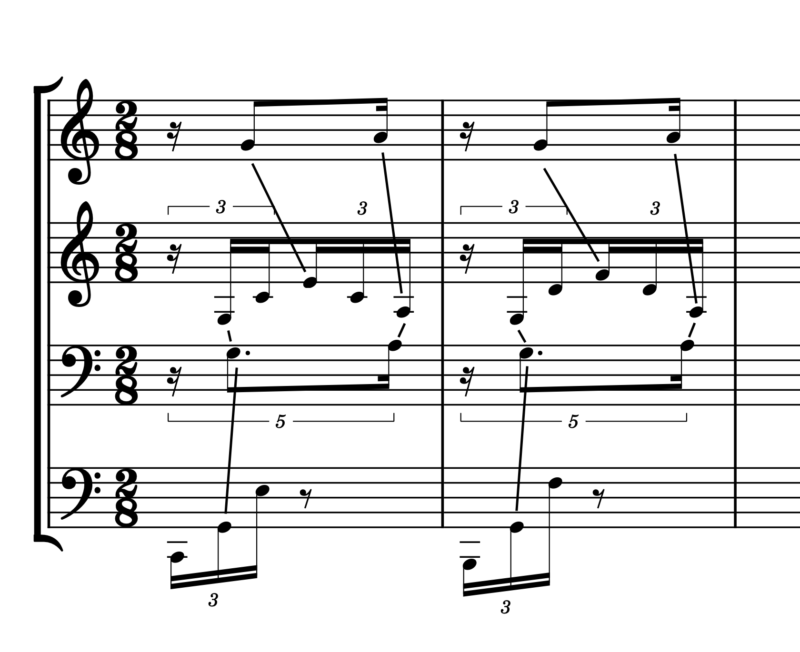

ショパンもまた、リズムの「揺らぎ」「歪み」を書き留めるために大胆な手法を使いました。4声体のうちいくつかを異なる拍数で書き、値どおりなら絶対に合うはずのないものを「合わせるように」指示することで歪みによる推進力を生み出そうとしたのです。

この作品はしばしば小川のせせらぎのような穏やかなリズムをもって弾かれてしまうのですが、実際には大きな歪みを含んだ音楽で、これをどのように演奏するべきかは、いつも悩むところです。こういった手法は演奏家にとって、正確に読み取る難しさに加えて、それを再現することだけに囚われてしまい、音楽的な本質が見失われやすくなるというリスクもあるのです。