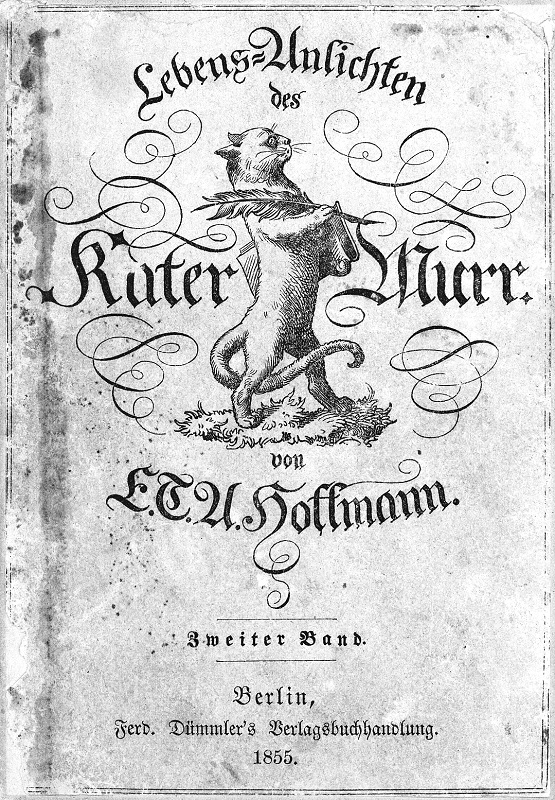

シューマンの《クライスレリアーナ》と、E.T.A.ホフマンの長編小説『牡猫ムルの人生観』との関係はよく知られています。この小説では、人間の言葉を解する猫「ムル」の回想録と、作家自身を投影した「ヨハネス・クライスラー」の伝記が無造作な状態で交互に現れるという形がとられているのですが、これは《クライスレリアーナ》の音楽的な構成(形式)にも影響を与えています。

「ヨハネス・クライスラー」の伝記のなかにあらわれるさまざまなドラマがシューマンに与えた影響……についてはすでにいろいろなところで論じられているので深く書きませんが(文字数も足りないし!)、私が個人的に注目したのは「ムル」と名づけられた猫の存在です。この回想録の面白さは「人語を解する猫が人間の真似をして小難しい言葉を使ってそれらしいことを言う」ことにあります。

シューマンはすばらしい才能を持った音楽家でしたが、必ずしも若いうちから正統な音楽教育を受けたわけではなく、それを生涯負い目に感じていたと言われています。「ムル」の自信たっぷりな(しかしどこかズレている)文章に、シューマンが抱いていた「自分の作品もムルの回想録のような滑稽なものなのではないか」というような劣等感を重ねていたのではないかという気がしますし、また物語が進むにつれてムルはさまざまな経験を通して成長していくので、そこにも共感を寄せていたのではないかという気がしています。

ときに《クライスレリアーナ》は、のちに妻となるクララへの愛を原動力として作曲されたというエピソードが一人歩きすることによっていくらか「色めいた」作品として見られがちです。しかし私としては、この作品がもつ本質的な感情は美しい愛などというよりも「劣等感」「憤り」「諦め」そしてそれによる「狂気」といったもっと生々しいとさえいえるものなのではないかと思えるのです。公演では人間の精神的なドラマを描いてみたいと思っています。

そうそう、ちなみに私はこの作品にベルリオーズの《幻想交響曲》との共通性を感じています。性格がコロコロ変わる移り気な要素、断頭台への行進を思わせる描写(ト短調という調性も)、終楽章の執拗に繰り返される符点のリズム、そして終盤に向けて精神的に異常をきたしていく世界観など……。恋人に振られてヤケになって云々という話も微妙に近い気がしませんか?