ミュンヘンのアルテ・ピナコテーク蔵)

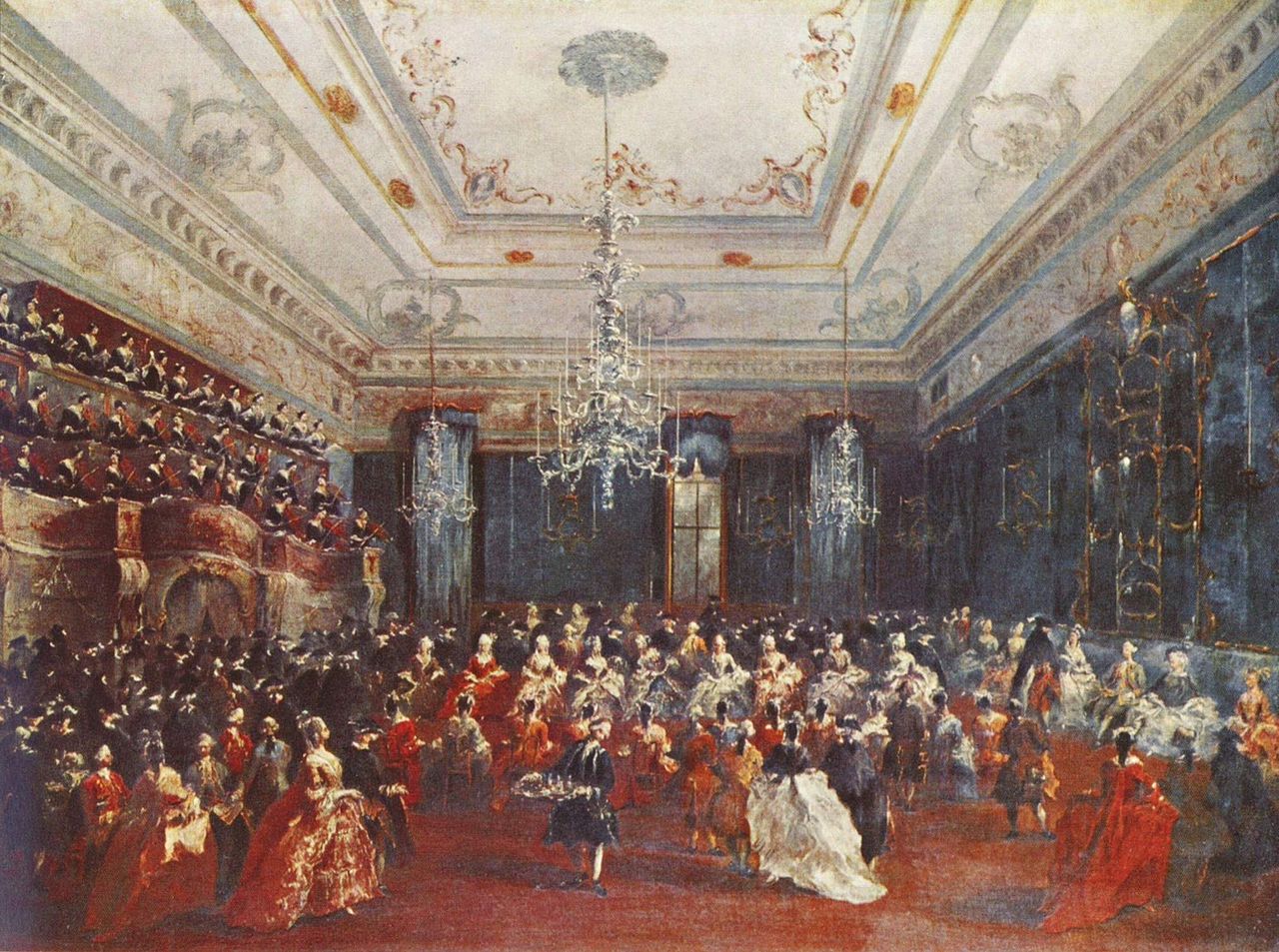

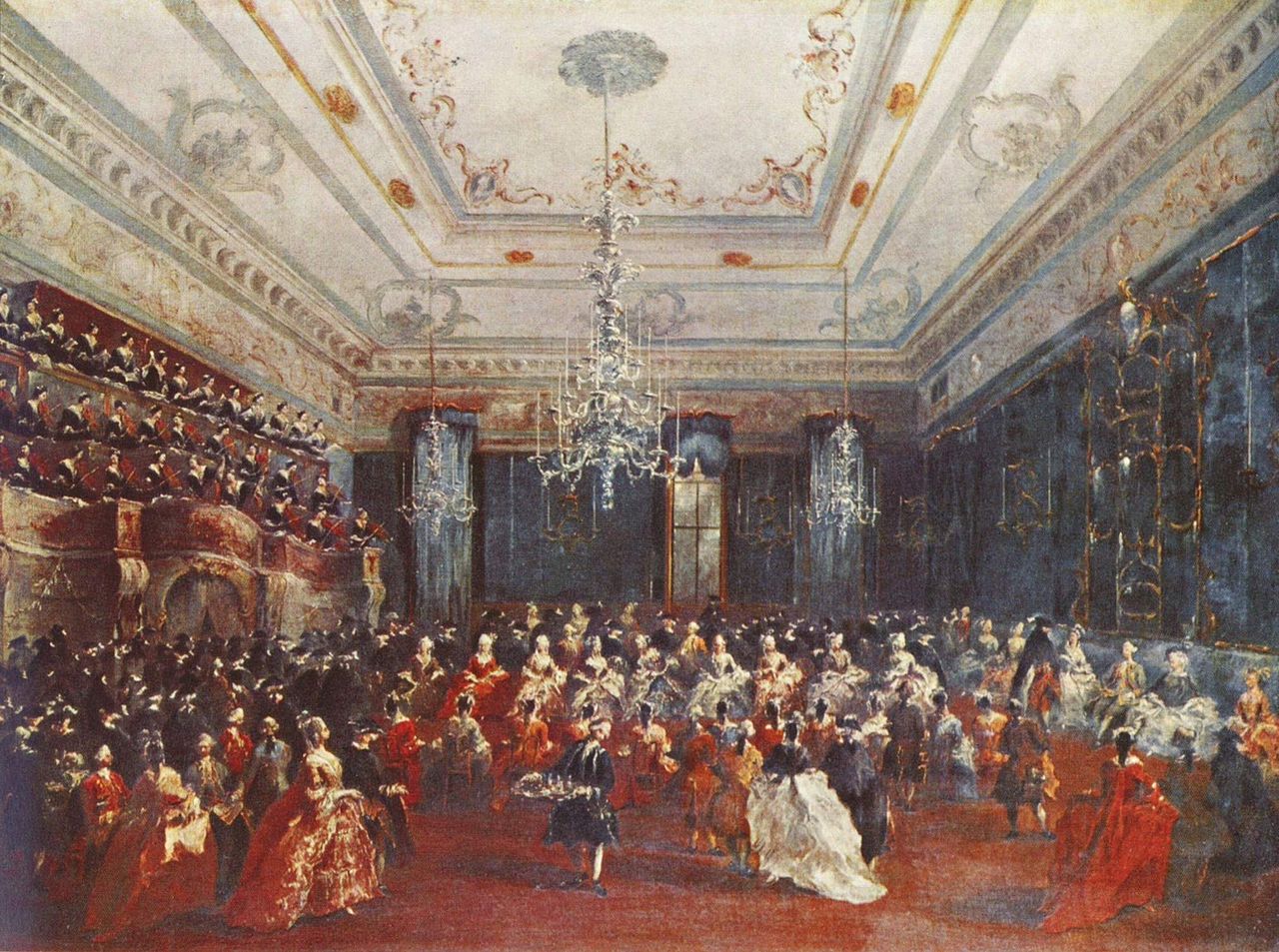

教育でとくに力を入れていたのが、女子の音楽です。なにしろ指導者はヴィヴァルディを始めとする優れた音楽家たちですから、彼女たちの合唱や器楽の演奏の水準はひじょうに高く、同院の主催する音楽会はヴェネツィアの定期刊行物で紹介され、地元の人々はもちろんのこと、当地を訪れた観光客や音楽通の人々でにぎわい、ピエタの重要な収入源となっていました。聴衆のなかには外国の王侯貴顕や音楽家、文人たちがいて、その様子は彼らの旅行記などで伝えられています。

なかでも人気を博したのは、ヴァイオリンなどの器楽の合奏でした。ピエタからはアンナ・マリアなど、外国の音楽事典に記載されるようなスター音楽家も輩出。そんなピエタの女性たちのためにヴィヴァルディは数多くの協奏曲やソナタを書きました。おそらく特定の弾き手を想定して書いていたのでしょう。冒頭ページ等に先の「アンナ・マリアのために」などと書かれた楽譜もあり、こうした曲から彼女たちの演奏を偲ぶことができます。

ちなみにヴィヴァルディの協奏曲は500曲以上。そのうち約350曲が独奏楽器と弦楽合奏のためのもので、そのうち230曲以上がヴァイオリン協奏曲。他のソロ楽器はファゴット、チェロ、オーボエ、フルート、ヴィオラ・ダモーレ、リコーダー、マンドリンなどです。

このように当時からヴァイオリンなどの協奏曲の作曲家として知られたヴィヴァルディですが、本当にやりたかったのはオペラでした。

1600年頃にイタリアのフィレンツェで誕生したオペラはその後ヴェネツィアなどイタリア諸都市でもっとも華やかなエンターテインメントとなりました。ヴィヴァルディは1710年頃にはすでにオペラの世界に入り、ヴェネツィアのサンタンジェロ劇場などで作品を上演。しばしば自作を携えてイタリア各地を巡り、人気を博しました。

けれども音楽は時代の流行に左右されやすいものです。次第に人気に陰りがさし、最晩年に起死回生を図ってオーストリアなどを巡り、ウィーンで客死しました。