ピアニスト・ギーゼキング〜独学で磨いた才能と感動の来日公演

独学でピアノと読み書きを身につけ、春夏は蝶の採集に没頭……そんな型破りな少年時代を過ごしたヴァルター・ギーゼキングは、やがて20世紀を代表するピアニストの一人として名を馳せました。ドビュッシーやラヴェルの名演で知られる一方、同時代の作曲家の作品にも積極的に取り組み、日本人作曲家・尾高尚忠と交流した逸話も残っています。天才ギーゼキングの人生と、その知られざる日本との縁を辿ります。

ショスタコーヴィチをはじめとするロシア・ソ連音楽、マーラーなどの後期ロマン派音楽を中心に、『レコード芸術』『CDジャーナル』『音楽現代』誌、京都市交響楽団などの演奏会...

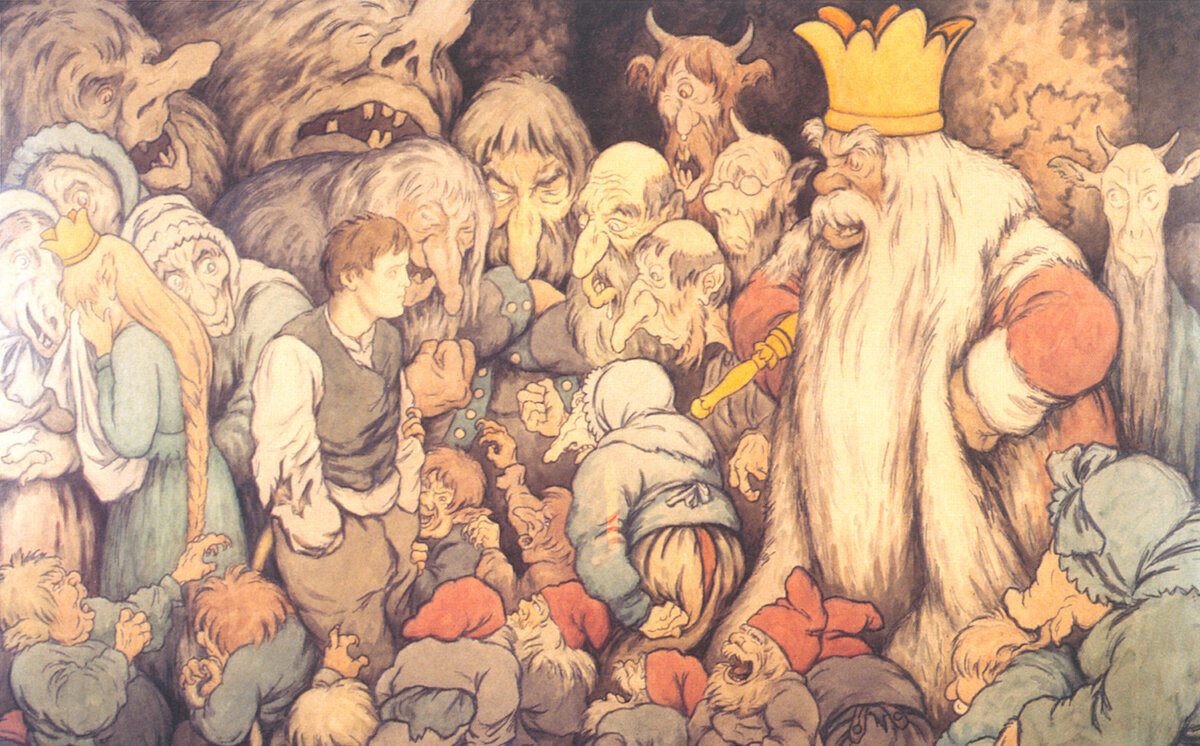

学校へも行かず、ピアノも独学した蝶マニア

ヴァルター・ギーゼキング(1895〜1956)は、高度なテク

彼の少年時代のエピソードは、個性的な人の多いピアニストたちの

第一次大戦に従軍後、ピアニストとして世に出たギーゼキングは、

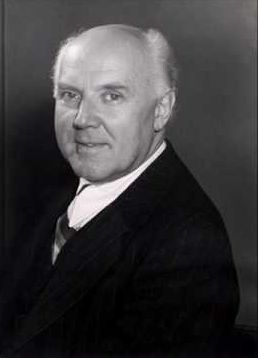

(1949年撮影)

録音は戦前からかなりの数が残っている。特異なものとしては、第

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番《皇帝》

アルトゥール・ローター指揮 ベルリン放送交響楽団

卓越した読譜&暗譜力で、同時代音楽の演奏も

さて、ギーゼキングは、存命中からドビュッシー、ラヴェル、モー

ヒンデミット:四つの気質

ヴァルター・ギーゼキング(ピアノ)、ヴィンフリート・ツィリヒ指揮 フランクフルト放送響

残念ながら、残っている録音は少ないが、彼が初演したプフィッツ

プフィッツナー:ピアノ協奏曲

ヴァルター・ギーゼキング(ピアノ)、アルベルト・ビットナー指揮 ハンブルク国立管弦楽団

ギーゼキングと日本の関わり

そしてギーゼキングは、実は日本人の作品も弾いている。尾高尚忠(191〜1951)の《小奏鳴曲(ソナチネ)》Op.13(1940)という曲だ。NHK交響楽団の前身であ

尾高尚忠:ソナチネ

湯口美和(ピアノ)

ギーゼキングと尾高は旧知の間柄だった。1939年、ウィーン留

思い切って誘ってみると、ギーゼキングは快く承知、大歓声の中、

だが、戦争で日本公演は流れてしまった。戦後、日本を代表する音

彼は全国各地でリサイタルを行ない、NHK交響楽団と6曲の協奏曲

人柄も魅力的だったギーゼキング

当時アサヒビールの広告課員で、のちにエッセイスト・司会者となっ

ギーゼキングは気さくな人で、練習もあまりしないので手がかから

彼は、ステージ中央で、物静かに聴衆に語りかけたあと、尾高

未亡人を自分のかたわらにすわらせ、旧知オタカの愛すべき小品を 、心をこめて弾いた。演奏が終って、ギーゼキングが、 未亡人をいたわりながら退いてくるところを、私は下手の照明室か ら見下ろしていたのだが、このときほど美しい情感にみちたステー ジを、私は一度も見たことがない。

そのすばらしい演奏で日本の聴衆に大きな感銘を残したギーゼキン

2025年8月のNHK-FM「マエストロたちの変奏曲」は「ギ

ゲストは、フランスと日本を拠点に活躍し、ラヴェルのピアノ作品

放送は全4回、FM放送のほか、らじる★らじるでもお聞きいただ

【出演】

解説:増田良介

司会:東涼子

ゲスト:務川慧悟

【放送日時/内容】

8月19日(火)19:35〜21:15

第1変奏「ギーゼキングってどんな人?」

8月20日(水)19:35〜21:15

第2変奏「自然を愛した天才は本当に練習しなかったのか?」

8月21日(木)19:35〜21:15

第3変奏「ギーゼキングがやってきた!」

8月22日(金)19:35〜21:15

第4変奏「ギーゼキングの神髄に迫る」

公式サイトはこちら

関連する記事

-

レポート英国ロイヤル・オペラ・ハウスがヤナーチェク晩年の傑作《マクロプロス事件》上演

-

レポートメトロポリタン歌劇場で《連帯の娘》と《アラベラ》上演

-

インタビュー生身の人間のすごさを体験する、歌劇『ブラームス マゲローネのロマンス by ティ...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest