『伝記 オリヴィエ・メシアン』で振り返る大作曲家、晩年の足跡

20世紀を代表する作曲家のひとり、オリヴィエ・メシアン(1908〜1992)。メシアンのプライベート写真や手稿譜などの貴重な資料とともに、知られざる真実に迫る大著『伝記 オリヴィエ・メシアン 音楽に生きた信仰者』上下巻が出版されました。パリで晩年のメシアンと同じ空気を吸い、さまざまな場面で影響を感じてきた野平一郎さんが、自身の思い出を本と重ねながら語ってくれました。

1953年生まれ。東京藝術大学、同大学院修士課程作曲科を終了後、フランス政府給費留学生としてパリ国立高等音楽院に学ぶ。間宮芳生、永富正之、アンリエット・ピュイグ=ロジ...

『伝記 オリヴィエ・メシアン 音楽に生きた信仰者』(ピーター・ヒル、ナイジェル・シメオネ著/藤田茂訳 音楽之友社刊)上下巻を読了。膨大な資料の綿密な探求から、著者はメシアンの芸術面から私生活までを暴き切ったと言って良い。翻訳も素晴らしい。

メシアン没後30年、妻のイヴォンヌ・ロリオの没後10年、まさに出るべくして出た著作と言えるのではないか。特に下巻後半の内容は、私がフランスで学生生活を送り、さらに活動してきた時期とちょうど重なっていて、自分が見聞きしたり、体験した世界と重なるところもあり、とても興味深かった。

「メシアン以降」世代の私が、パリで触れたメシアン

わたしは1978年7月にパリ音楽院留学のためにフランスへ渡った。作曲科とピアノ伴奏科を受験するつもりだったが、ちょうどメシアンが定年で辞めるということは行く前からわかっていた。パリ音楽院では当時、クラスの全員が望みかつ、その教師も了承すれば、定年が1年延長される制度があった。メシアンは当然その資格ありと思いきや、オペラの作曲のため、1年延長はなかった。

もちろん、これだけの大作曲家をそばで見ることができないことは残念ではあったが、それまでの日本の先輩作曲家たちが皆メシアンのところで学んだことを考えると、むしろ「メシアン以降」がどうなるのかということに、より興味を感じていた。

もう一方のピアノ伴奏科は、学生全員に賛同されたアンリエット・ピュイグ=ロジェ(メシアンの「前奏曲集」初演者。伝記では1985年京都賞受賞のため来日したメシアンのところに彼女の記述がある)が、1年間の定年延長で一緒に勉強できることとなったのだった。

右:アンリエット・ピュイグ=ロジェ(メシアン前奏曲集の初演者)が、1989年の私と家内の結婚式で祝辞を述べているところ。

本と記憶が重なった2つの重要な出来事

その1. 1978年 メシアン入院中に行なわれた《峡谷から星たちへ...》の演奏会

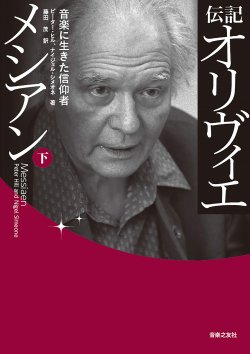

この伝記を読んで、自分は2つのピエール・ブーレーズによる、メシアンのための重要なスピーチに居合わせたことがわかった。1つは1978年12月(メシアン70歳の誕生日)オペラ座での《峡谷から星たちへ…》のブーレーズ指揮による演奏会(第11章の最後に記述がある)で行なわれたスピーチ。

フランスの作曲家、指揮者。パリ音楽院でメシアンに作曲と対位法を師事(のちに中退)。指揮者として、多くのメシアン作品を演奏・録音した。

まだフランスへ着いてから数ヶ月のところで、ブーレーズが行なったスピーチの全容を理解したとは決して言えなかったが、入院しているメシアンが、彼のこの演奏を病室で中継で聴いているのだということは理解した。また、さかんに「ナイーヴ」という言葉が聞こえた。このシーズン初めからメシアン70歳を祝うコンサートを聴いてきたが、この日の演奏は確かにそのクライマックスで、今でも忘れられない。

普段は至極客観的だと思っていたブーレーズが、その日は違った。多くの驚異的な瞬間に満ちた演奏だったが、中でも最後に響き渡るホ長調の主和音が、信じられなく素晴らしかった。それは、なんと美しく、なんと高揚して鳴り響いたことだったろう。どんなオーケストレーションの魔術を使ったら、そしてそれをどんなバランスで鳴らしたらあんなことになるのか。

メシアンとブーレーズという、2人の偉大な音楽家の30年に渡る共同作業の豊かさ。そして、彼らが切り開いてきた技術や響きが、頭の中のそれだけではなく実際の音響の彫琢、そしてそれを聴く人間の耳の問題であることを、あらためてこの日、きちんと理解したように思う。

《峡谷から星たちへ…》(マリウス・コンスタン指揮による1975年の録音)

その2. 1992年 メシアンの死の衝撃と、ブーレーズ指揮《ペレアスとメリザンド》

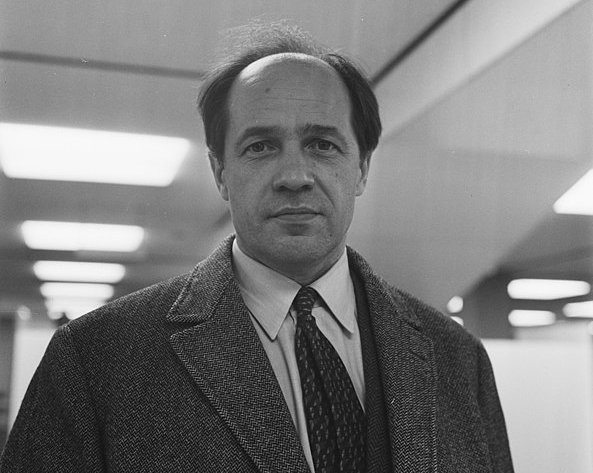

もう1つは、1992年4月、シャトレ座でのドビュッシー《ペレアスとメリザンド》公演(第14章の最後に記述がある)。日本からシャトレ座での公演を観にいったのである。

出発前に(たぶん飛行場のニュースで)メシアン逝去の報を聞いた。そして劇場で公演前にブーレーズの感動的なスピーチがあった。メシアンが生涯もっとも愛した音楽作品だった《ペレアス》を、ブーレーズは自らが求める理想のドビュッシー像、とくに舞踊詩《遊戯》が到達した精妙さ、創造の凄さを感じさせる演奏で伝えきった。少なくとも、私にはそう聴こえた。

オペラと言えば、普段は劇場のピット特有の響かない音がいらいらさせるが、この日はまったく気にならず、むしろ歌手よりもオーケストラの精妙な響きに耳を奪われた。メシアンの和声語法や、リズム語法に比類なき影響を与えてきた《ペレアス》のあれこれの断片がとくにこの日は心に響いた。ゴローの和音、メリザンドの主題……。

ピエール・ブーレーズ指揮ドビュッシー《ペレアスとメリザンド》(録音は1970年のもの)

メシアン夫妻の目の前で演奏〜弟子たちが証明する偉大な教育者としての顔

先に書いたように、私はパリ音楽院の作曲のクラスではメシアンに師事していなかったので、それほど頻繁にお会いできたわけではない。1989年になって、メシアンと妻ロリオには《世の終わりのための四重奏曲》の演奏を聴いていただけた。パリの日本大使館の中にあるサルだったが、その頃大使館の文化担当の方と懇意となり、プログラミングを手伝った。

パリに住んでいた日本人音楽家を集めてメシアンの四重奏曲を最後に、その前にトリスタン・ミュライユのピアノ・ソロ曲「忘却の領土」や、ブーレーズのフルートのための「ソナチネ」を工藤重典さんと演奏した。

舞台に出ていったら、なんとメシアンとロリオが1列目中央に座っているではないか。どのような演奏の内容だったかとんと覚えがない。

終わってから大使館がレセプションをしてくださり、メシアン夫妻だけでなくミュライユも来てくれた(メシアンの弟子だったミュライユの立ち上げた現代音楽アンサンブル「リチネレール」の記述が第10章に。このアンサンブルで1980年頃から帰国する90年までピアノを弾いていたが、最初はロジェ先生の伴奏科のコンクールを、やはりミュライユの仲間だったレヴィナスが聴きに来てくれて誘われたことによる)。

この伝記によれば、もう89年はメシアンの体調がすぐれなかったとあるが、お会いしたとき、そんな感じは微塵もしなかった。足は猛烈に悪かったのだろう。「すり足」状態で歩いていらしたが、立ち止まって一度話し始めると凄い頭脳明晰、理路整然とされていたことを思いだす。

前記のミュライユは、まさに自分たちの創作の源泉の一部がメシアンの60年代の作品にあることを常に表明していたし、そのミュライユに励まされて1987年の「アンタラ」で微分音に踏み込んだベンジャミンは、「自分の一番のお気に入りの弟子」と語った対談での師の表明を長い間、とても誇りにしていた。最初期の弟子マルティネ、40〜50年代のブーレーズやクセナキスから、こうした70年代の弟子たちに至るまで、単なる影響と言うにとどまらず、世代ごとに何か重要な創作のムーブメントを現出させる。伝記にしばしばあらわれる音楽院のクラスでの詳細な教育内容を見るにつけても、教育活動が重要な一部だったメシアンの影響力の大きさは計り知れない。

スランプを越え、あらゆる要素が総合された晩年の大作曲家

ところで、メシアンにとって一体どのような演奏が理想だったのか。ピアノで考えると、もちろん妻イヴォンヌ・ロリオの「鋭角な」音はその1つの形だろうが、メシアン作品の表現の本質が、本当はロマンティックなところにあるとするならば、相当遠い地点まで彼女を導いて来てしまったということになるだろうか。それともむしろメシアンのほうが、ロリオの持つ現代的な技術や音の嗜好に引っ張られたのか。

メシアン:《幼児イエスに注ぐ20の眼差し》〜「喜びの精霊の眼差し」(ピアノ:イヴォンヌ・ロリオ)

現代作品のみを課題曲とするメシアン・コンクールは、ミシェル・ベロフやピエール=ロラン・エマール、ルドルフ・カールスを始め、新しいピアニズムをもった数多くのヴィルトゥオーゾたちを生み出し続けたが、ロリオに続いてメシアンのピアノ作品はこうした新しい視点を持ったピアニストによってこそ受け継がれてきた。いや、むしろメシアンを取り上げることで、彼らにピアニズムを再考させるといった方が正しいのかもしれない。

伝記ではメシアンが生涯、どれだけ演奏の立会いに時間を費やしてきたかが詳細に語られているが、こうした自作演奏への厳しい要求、そしてそのために、どれだけさまざまなタイプの演奏家を求めていたのかという事実は大変興味深い。

メシアンの作品の素材は多岐を極める。それは時空を超えて集められたもので、なんでも音楽的素材に変換できる能力があった。20世紀の作曲家たちは通常と異なる様式の変遷を経験することとなったが、メシアンもその例にもれない。しかも調性音楽と12音音楽のあいだで逡巡していた晩年のシェーンベルクとか、共通項を残しながらもきっぱりと新古典的技法から12音技法へと推移したストラヴィンスキーの例とは違い、メシアンの場合、各時代に探求していた素材が晩年に総合されて豊かな作品を生み出し続けた。

オペラ《アッシジの聖フランチェスコ》以降、一時スランプに陥っていたとされるメシアンの創作が、ふたたび輝いていく過程をこの伝記は明らかにしているが、それは作曲を志す者にとっても、大変感動的な物語である。

筆者がピアノ・ソロを演奏するメシアン作曲「トゥランガリーラ交響曲」

関連する記事

-

レポート鳥を呼んでみた――メシアンの書いた楽譜をフルートで吹いたら鳥たちはやってくるのか...

-

インタビュー鳥の声は「神が与えし秩序」? メシアン音楽と鳥の関係を深掘り!

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest