【音楽を奏でる絵】画家パウル・クレーの 音楽を「見えるようにする」試み

西洋美術の歴史の中から音楽の情景が描かれた作品を選び、背景に潜む画家と音楽の関係、芸術家たちの交流、当時の音楽社会を探っていく連載。第9回は、プロの音楽家として活動したこともあるパウル・クレー。音楽の視覚化を目指した彼が到達した境地とは?着想を得た具体的な楽曲を挙げながら、その探求の過程を見ていきましょう。

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学ピアノ科(江戸京子氏に師事)を経て、コロンビア大学教養学部卒業(音楽、美術史を専攻)。マンハッタン音楽院でピアノ、イエール大学大学...

音楽教師の父と声楽家だった母のもとで育った画家パウル・クレー(1879-1940)。10代からベルンの楽団でヴァイオリンを弾き、ミュンヘンで美術を学んだ後も数年間ベルンで楽団に参加しプロ活動も行なった。結婚後はミュンヘンでピアニストの妻との合奏や友人たちとの室内楽演奏を続け、彼の日記や手紙には音楽会やオペラ鑑賞の感想が生き生きと綴られている。

絵画とは「眼に見えるものを写し出すのではなく、見えないものを見えるようにすることだ」と述べたクレーは、音楽の響きをどのように絵画で表現したのだろうか。

1. 「ホフマン風物語の情景」~オペラの音楽の視覚化

オッフェンバックのオペラ《ホフマン物語》で、主人公が機械仕掛けの人形に恋する第1幕。クレーは人形に親しみを感じたかもしれない、息子フェリックスのために指人形や人形を作っている。

人間技と思えないような超絶技巧で歌われる長大精巧なアリアを、感嘆を込めながらユーモラスに描写する。この絵では響きそのものを色面で構成、物語の筋書きを線で描き、オペラの軽妙な空想世界を遊戯的に見せる。

▼オッフェンバック《ホフマン物語》第1幕~「森の小鳥は憧れを歌う」(械仕掛けの人形オランピアのアリア)

2. 「赤のフーガ」 ~多声音楽の視覚化

バッハを敬愛したクレーが、フーガの音楽構造から着想を得て描いた作品。

主題が提示され、それに応答するように違う声部で同形の旋律が現れ、先行主題を追いかける形で反復し、転回した形、音価を拡大、縮小した形などで多様に展開するフーガ。

本作では、壺、葉、三角、四角の形態が大きさや明るさを変化させながら、画面の左から右に動き、随所で応答し合う様を画面に表す。左の黒い太幕は、音楽が左の舞台袖から登場するように見せ、画面に時間的経過と空間的移行をもたらす。

▼J.S.バッハ《フーガの技法》

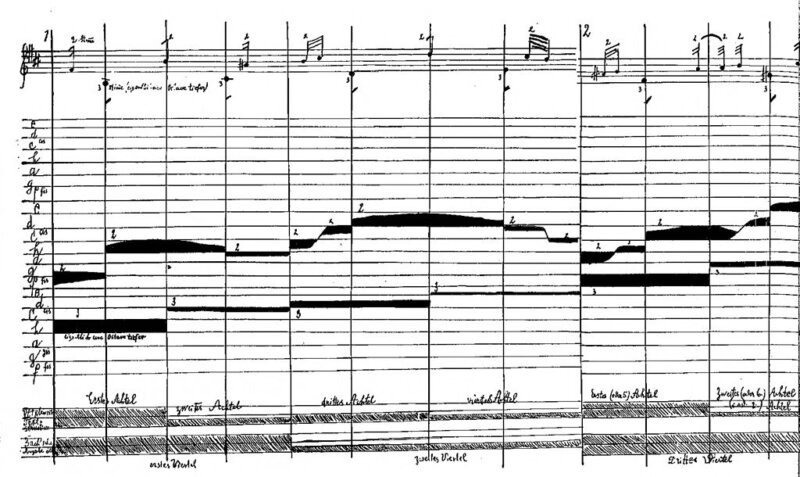

1921年からクレーは建築、工芸、デザインも含めた革新的な総合造形学校バウハウスで教鞭を取るようになり、論考を記述していく。1922年1月の講義で説いた「J. S. バッハの三声楽章にもとづいた、楽譜の造形的な表現」。バッハ「ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第6番 ト長調 アダージョ」の三声の楽節を、詳細に分析して造形的な記譜法に変換したスケッチは、旋律線による音程の差や動力学を示しながら、絵画の線描の原理を考えることを促す。

クレーのスケッチを多数取り上げて論じる作曲家・指揮者ピエール・ブーレーズの著作『クレーの絵と音楽』(ポール・テヴナン編、笠羽映子訳、1994年)も興味深い。バッハとモーツァルトの曲を常に愛奏したクレーだが、同時代の作曲家の音楽にも関心を示し、レーガーのヴァイオリン・ソナタを弾き、ブゾーニ、ストラヴィンスキー、ヒンデミット、バルトークとも交友を育んでいる。

▼J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ第6番ト長調 Ⅳアダージョ

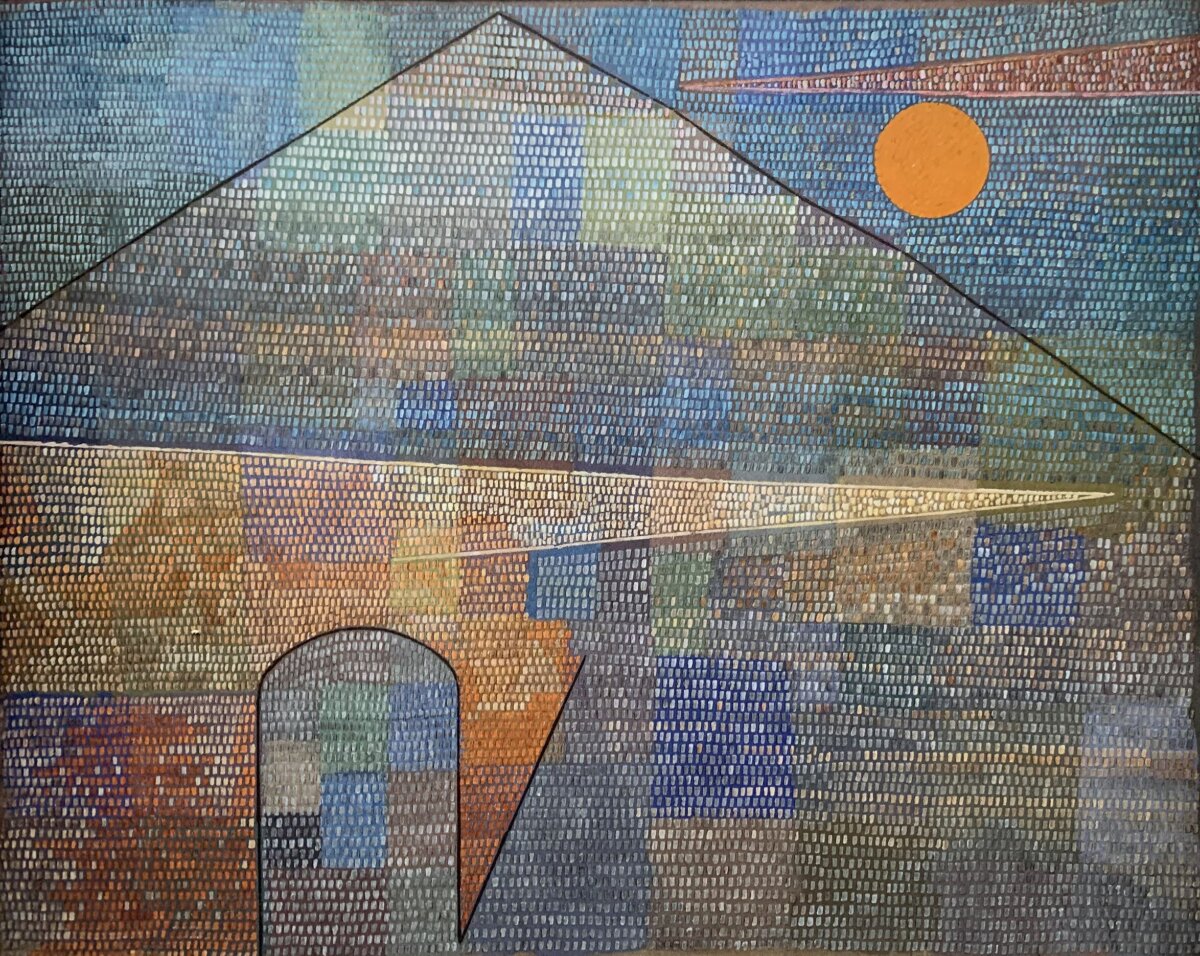

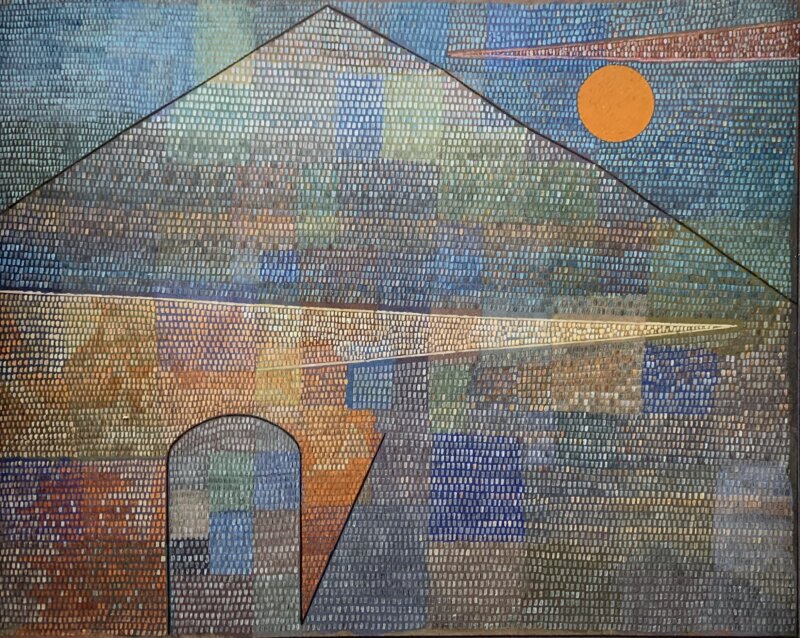

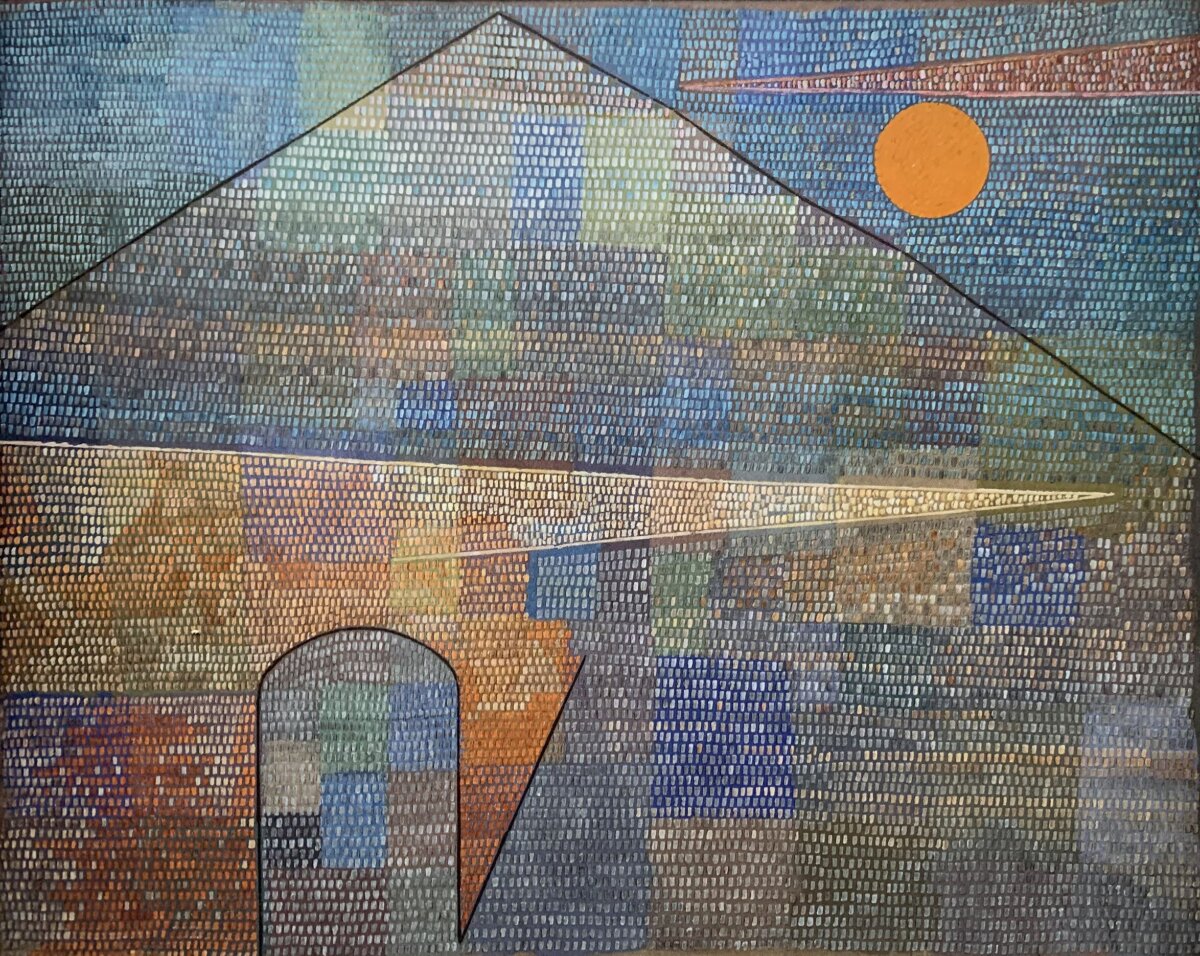

3. 「パルナッソス山へ」 ~音楽精神の視覚化

詩と音楽の神アポロンとムーサの棲み家とされるパルナッソス山。この絵は、18世紀の作曲家フックスによる対位法教本で、多くの作曲家が学んだ『グラドゥス・アド・パルナッスム(パルナッソス山への階梯)』(1725)に着想を得ている。クレメンティは同じタイトルで、ピアノ技術習得のための100曲からなる練習曲集を出版した。ドビュッシーのピアノ組曲《子供の領分》の第1曲〈グラドゥス・アド・パルナッスム博士〉は、それにエスプリを効かせた1曲だ。

クレーは多彩な色面を構成し、その上に新たな色彩を点描のように上塗りする。この頃クレーは「ポリフォニー」をタイトルに含めた絵を残しており、複数の自律した声部が重なり合う音の重奏と色の重層について考察していた。

本作ではさらに線的な構造も加え、パルナッソス山と山麓にある神殿の門を構築する。芸術の頂きに向けて細かいモザイクのように輝く無数の音が響き合い、壮麗な響きを画面に繰り広げるかのようだ。

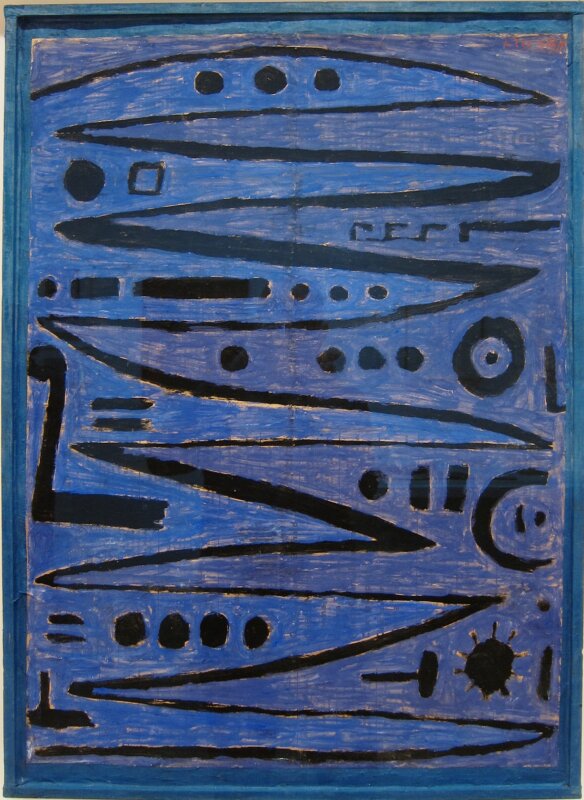

晩年のクレーは皮膚硬化症を患い、1937年から黒い線による象形文字や記号を彷彿とさせる作品を多く描くようになる。いずれもリズミカルな黒い線が顕著だ。

この絵は、親交があり尊敬していたヴァイオリニスト、アドルフ・ブッシュが弾く、バッハの無伴奏作品に霊感を得たもの。ヴァイオリン演奏の高い頂きに憧れる画家だけに、偉大な演奏家に畏敬の念を込めて弓の軌跡を描く。

調弦用糸巻きや、音符のアーティキュレーションを簡略化したような記号も見られる。新聞紙を素地に使用して青を基調にした画面に、黒でジグザクと大胆な線が描かれている。

ナチスの台頭により、1933年から死去までスイスに亡命していたクレー。社会情勢を伝える新聞の上を、ヴァイオリンの弓で横断するような筆勢。世情のうねりの中で、偉大な音楽家が奏でる弦楽器の「弓は剣より強し」と言いたげだ。

▼J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータより、パルティータ第2番「シャコンヌ」(ヴァイオリン:アドルフ・ブッシュ)

4. 「インスラ・ドゥルカマラ」 ~カンヴァスで音楽を奏でる

ドゥルカマラとはラテン語「dulcis 甘い」と「amarus 苦い」に由来し、「甘苦い島」という題名から、島の輪郭や、左下に蛇、上部に船が描かれているという見方もされる。

また、ドゥルカマラは甘苦い赤い実をつけるナス科の薬草植物の名でもあり、皮膚の病に効いたという。そしてドニゼッティのオペラ《愛の妙薬》に登場し、純真な若者に惚れ薬と偽って売りつけるイカサマ師の名もドゥルカマラだ。

毎日弾いていたヴァイオリンを医者に止められたクレーは、カンヴァス上で奏でることを望んだのではないだろうか。パウルのPのような形は、二分音符の中に左右の目と口元を描いた顔に見えてくる。その頭上で横に長い旋律的な弧の後に、右で縦の軸が揃う部分は同時に奏でるトゥッティ(総奏)のようだ。フレージングの抑揚や装飾音、息継ぎやフェルマータに似た記号も見える。上部左右にある白黒の半円形は、ボウイング記号の変形だろうか。

イメージは何通りにも読めるが、定義するだけでなく遊び心で解読してみるのも鑑賞の醍醐味だ。二分音符の顔が、音のニュアンスをどう奏でようか思案する表情に思えてくる。息子フェリックスは、ユーモアをクレーの芸術に潜む本質の一つとしている。

「フーガ」、「ハーモニー」、「リズム」や「ポリフォニー」をタイトルに入れた作品のみならず、音楽に因んだ絵画を多く残したクレー。深い洞察とユーモアから生まれたクレーの絵を思い出すと、甘みも苦味も表現する演奏に向けての練習が楽しくなるかもしれない。

▼ドニゼッティ《愛の妙薬》第2幕~〈人知れぬ涙〉

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest