Microが“ラップミュージカル”『イン・ザ・ハイツ』で伝える想い

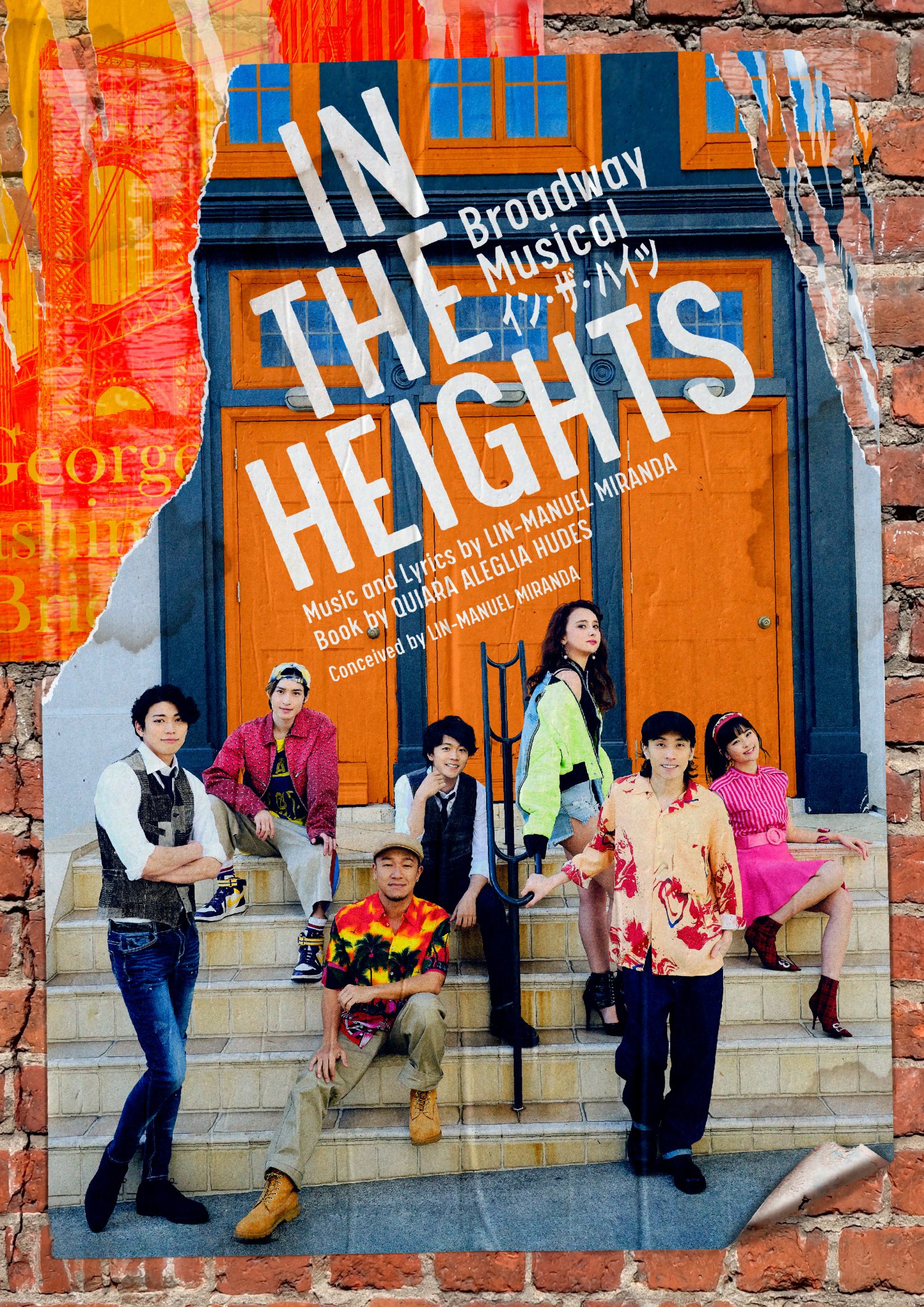

ニューヨーク・マンハッタン島北部に位置し、ドミニカ系移民とその子孫たちがコミュニティを形成するワシントンハイツを舞台に繰り広げられるミュージカル『イン・ザ・ハイツ』。決して裕福でなくとも、たくましく懸命に生きる人々のエネルギッシュな毎日を、ラテン音楽とヒップホップのリズムに乗せて届ける。原案・作詞・作曲をリン=マニュエル・ミランダが手がけ、2008年のトニー賞で最優秀ミュージカル作品賞を含む4部門を獲得した本作。2014年の日本初演版に続き、今回も演出・振付をTETSUHARUが、歌詞をジャパニーズラップの草分けKREVAが手がける。

異国情緒あふれる作品の日本版はハードルが高いのでは……という前評判を杞憂に終わらせたのは、ミュージシャン・Def TechのメンバーであるMicroの功績が大きいといわれている。メロディラップの第一人者でもあり、ドミニカ系移民の主人公ウスナビを7年ぶりに託された彼の想いに耳を傾けた。

1984年生まれ、千葉県佐倉市出身。明治大学文学部卒業後、東進ハイスクールの校舎運営、朝日新聞夕刊の執筆・編集、ステージナタリー記者を経て現職へ。『ぴあ』、『ウートピ...

主人公の中に自分をみた──Micro2回目の《イン・ザ・ハイツ》の舞台に

──3月27日・28日に神奈川・鎌倉芸術館でプレビュー公演が行なわれました。手応えはいかがでしたか?

Micro コロナ禍で観客の方も声を発することができない分、「反応が薄いのかな」と不安に感じていたんですが……2日間とも、3度にわたるカーテンコールの最後はスタンディングオベーションで拍手が鳴り止まず。このカンパニーで作品を届ける意味を実感できた、そんなプレビュー公演でした。

1980年、東京都大田区出身。2001年、米ハワイ育ちのShenとDef Techを結成。インディーズでありながら、2005年リリースの1stアルバム『Def Tech』が280万枚を超える空前の大ヒットを記録。同年インディーズアーティストとして初の紅白歌合戦に出場。2007年に一度解散。ソロ活動を開始する傍ら、アーティストのプロデュースも手掛ける。2010年にDef Techとして再始動を果たす。2014年には、ブロードウェイミュージカル「イン・ザ・ハイツ」の日本版初演で初舞台。2020年にはDef Techは結成20周年、デビュー15周年を迎え、最新アルバム「Powers of Ten」をリリース。またWSTのメンバーとして、また他アーティストへのプロデュース、楽曲提供などでも活躍中。

──前回の『イン・ザ・ハイツ』日本初演が、Microさんのミュージカル初挑戦でした。そもそも、なぜ本作のオファーを受けたのでしょう?

Micro ウスナビの中に自分を見た気がして。台本を読んで彼の人物像に思いを巡らせるたびに、自分の中にウスナビの人格がいるんじゃないかと感じました。

ワシントンハイツで暮らす移民は、経済格差や人種差別に悩まされている……という環境もそう。日本に生まれた僕には一見関係ないように見えますが、東京にもニューヨークと同じ格差があることを感じながら育ちました。公立の小学校では、市営住宅に住んでいる同級生と、すごい豪邸に住んでいる子が机を並べている。低学年ではわからなかったけれど、高学年や中学生になるにつれて暮らし向きが異なる点に直面して、私立中に進学する子もいれば、公立中しか選択肢がない同級生もいた。そんな環境から這い上がって突き抜けたいって思い、僕も抱えていたんです。

それは「音楽で絶対に成功したい」という野心といってもよいのかな。ウスナビたちが毎日宝くじを買いながら「一発当ててアメリカンドリームを掴みたいけど、今はしがない食料雑貨店の店主」という境遇が自分と重なりました。それがオファーを受けようと思った、いちばんの理由かもしれません。

──初演と比べて、演出面で変わった点は?

Micro TETSUHARUさんが、いたるところをアップグレードさせています。アンサンブルの動きやダンスシーンもさることながら、最たる例はこの作品で象徴的な存在である“街灯”が実際に登場したことでしょうか。アメリカ独立記念日である7月4日の前後3日間を描いたストーリーですが、街灯がついたことでシーンの時間帯がわかるようになった。初見の方でも話の流れが理解しやすくなったと思いますね。

あと、『イン・ザ・ハイツ』の世界観を伝えるために初演よりスペイン語を増やしているのですが、どんなテイストの楽曲であっても言葉やメッセージがクリアに届く。なぜそこはセリフじゃなくて、メロディやラップに乗せて表現するのか。音楽の必然性がより感じられる演出にパワーアップしました。

──舞台やミュージカル経験の豊富なキャストが勢揃いしているのも魅力のひとつですよね。特に「この人すごい!」と、姿勢を見習っている共演者はいらっしゃいますか。

Micro Wキャストで、僕と同じウスナビ役を務める平間壮一さんですね。壮ちゃんって、必ず「ウスナビはどんな想いでこのナンバーを歌っているのか」を突き詰めるんです。楽曲だけでなく、眉間に皺を寄せて、険しい表情にする意味とか……一つひとつの動作に理由をもたらす。

考え抜いた“結晶”みたいなものを隠し立てすることなく共有してくれるから、僕は必死で喰らいついている状態です。彼のおかげで成長しているといっても過言ありません。本当にありがたい。

ラップに感情を宿して、メッセージを伝える

──ラテン音楽とヒップホップが融合した音楽世界に取り組んだご感想をお聞かせください。

Micro オーケストラを用いたグランドミュージカルの楽曲より、圧倒的に言葉数が多い! それでいて、どのナンバーも多様でキャッチー。劇場を訪れた観客の皆さんにも、きっと耳に残って離れない印象的なメロディがあるんじゃないかな。

──言葉がギュッと詰め込まれているのにクリアに聞こえました。とても早口でいらっしゃったんですね?

Micro 毎日、壮ちゃんとお経のように唱えていますよ!(といってオープニングを飾る「In the Heights」のラップパートを実践してみせる)

稽古場で壮ちゃんに会って「おはよ!」って挨拶したあと、毎日ずっと繰り返しています。稽古がないときも散歩しながらブツブツつぶやいていたから、すれ違った人におかしい人と思われたかもしれませんね(笑)

──ミュージシャンとしてのラップと、俳優として作品の中でラップを繰り広げることにどんな違いがあるのでしょうか?

Micro Def Techとして活動しているときは「このラップ、ご高齢者や未就学児のお子さんであっても全員に聞こえるか」という点は絶えず気にして、言葉を“立てる”努力をしてきました。これに加えて、ミュージカル作品の中ではメッセージを届けなければいけないんですよね。

そんなときはイントネーションにこだわります。言葉に抑揚をつけず、するっと演じてしまうとメッセージが届かないことがありました。ここは、壮ちゃんと現在進行形で突き詰めているところでもあるんですが、セリフや歌詞に宿った感情に“寄せる”ことを意識しています。

両親が死んでからは一度も帰ってないんだ

ガッデーム 行きたいなぁ

というところも、音楽としてのラップだったら「両親が死んでから」ってスムーズに発音すればよいけど、感情が宿ったセリフとしてのラップは、

両、親、が死んでからは 一度も、帰ってないんだ

ガッデーム! 行きたいなぁ~

と抑揚をつける。より気持ちを込めたセリフに置き換えることに、いま一生懸命に取り組んでいます。でも、やりすぎると「ミュージカルじゃなくなっちゃうギリギリのラインだね」って演出家の指示も入ったりして。日々綱渡りですね!(笑)

──ミュージシャンとしての活動が、舞台出演に活きた場面は?

Micro Def Techで長年メロディラップをやってきたことは、間違いなく糧になりましたね。オープニングを彩る「In the Heights」のド頭にもメロディラップがあって、自分がこの20年で歌い続けてきた経験が発揮できると嬉しくなりました。

それもメロディラップの先駆者KREVAくんの詞で、ですよ? 彼のようになりたくて高校からDJやラップを始めたので、そのKREVAくんが手がけた詞に身を委ねられることは感激でした。一文字たりとも変えたくない。リスペクトする先輩の作品を形にできる喜びが勝っているから、ラッパーによくある「自分のスタイルでやりたい」みたいな欲は、まったく生まれませんでした。

──そのKREVAさんが担当した本作のリリックで、心に残ったパンチラインは?

Micro パンチラインの応酬で難しいですが、やっぱり1曲目の「In The Heights」ですね。開演前にキャスト全員で円陣を組んで、このナンバーの最後をみんなで歌ってからステージに散らばっていくんですよ!

タイトルの『イン・ザ・ハイツ』と「夜が深まり食べる“Beans and Rice(ビーンズ・アンド・ライス)”」「照らしてスポットライト、これが俺たちの数日間“in the Life(イン・ザ・ライフ)”」がかかっていて、韻の踏み方が素晴らしいですよね。彼らの3日間を、今ここから駆け抜けようって畳みかけるリズムも感じて。「やってやるさここから!」って最高に気分が上がります!

──一方でDef Techの楽曲イメージは、どちらかというと“チルアウト”するような、前向きでありながらも聴く人に安らぎを与えるようなメロディラインや歌詞が印象的です。『イン・ザ・ハイツ』に登場する、にぎやかなラテン音楽とは一線を画していますが、ミュージカルへ挑戦するにあたって苦労されたポイントはありますか?

Micro レゲエは生活に取り入れていますが、普段ラテンやサルサを聴いているかと問われたら……確かに遠い国の音楽ってイメージです。でもだからこそ、この機会に改めてジプシー・キングスやスパニッシュの音楽に触れて、その素晴らしさを感じました。Spotifyで「いま南米のほうで聴かれている音楽ってどんなのだろう?」って検索して実際に聴いて、イメージを膨らませたり。

差別、格差、コロナ禍......戦う人々の「ホーム」を探して

──この作品は実際にワシントンハイツ近隣で育ったプエルトリコ系アメリカ人のリン=マニュエル・ミランダがつくった、ローカル色が強い作品ともいえます。ワシントンハイツでたくましく生きる移民の日常を、ラップで綴ることに、どんな劇効果があると思いますか?

Micro メロディを朗々と歌い上げてしまったら『イン・ザ・ハイツ』が伝えたいメッセージの半分以上が伝わらなくなってしまうと思いますね。ラップでこそ届けられる切実さがあるんじゃないかな。

──Microさんは『イン・ザ・ハイツ』に込められたテーマをどのように受け止めていらっしゃるのでしょう?

Micro ウスナビと同じ食料雑貨店で一緒に働くソニーが、宝くじが当たった妄想をみんなと繰り広げる「96,000」というナンバー。この中でソニーは、移民や人種差別などといった社会問題の内容のラップを繰り広げるんですよ、10代の少年がね。

経験値は少ないくせに生意気で、口ばかり達者なソニーだけれど、こうした嘆きがヒップホップナンバーによって粒立っていくことで、移民の抱える切実な思いや悩みを描くことができる。ラップだからこそ、彼らの世界観が伝わるんじゃないかな。

──移民やラテン文化のトピックに馴染みが薄いであろう日本の観客にどんなことを伝えたいと考えていらっしゃいますか?

Micro 移民問題や人種差別をこの国で扱うのは、本当にハードルが高いですよね。でも、日本にだって格差や差別はある。特に新型コロナの影響で移動が制限され、人と人が物理的・精神的に“分断”されました。東京を「行ってはならない危険な場所」のように扱う地域もあると聞きます。コロナ禍において、目に見えない“ボーダー”がどんどん積み上がっている。

ニューヨークのマンハッタン島にあるワシントンハイツで起こったことを、現在の東京にスライドさせる。島国のドミニカ出身であるウスナビは、沖縄や新島・八丈島から出てきた青年にも置き換えられます。環境に負けたくないと、もがく彼らがニューヨークで、東京で戦う。そんなイメージを頭に描きながら演じています。

──登場人物は劇中でそれぞれ、自分だけの“ホーム”を見つけます。出会いと別れ、人生の岐路を迎える人が多い、日本の春にぴったりの演目といえそうですね。

Micro 人生の拠りどころ、本当のホームはどこなのか──。緊急事態宣言下では動かないことが正義で、コロナの影響で実家に帰れないでいる方は本当に身につまされているのではないかと思います。かく言う僕もそう。

僕にとってのホームは“実家”なのかなって思うけど、帰れたとしても数時間しかいられない。故郷でありながらホームではないんです。じゃあいま暮らしている“自宅”なら落ち着けるか、と聞かれるとピンと来ない。かといって、プレビュー公演中に4日間お世話になった鎌倉芸術館近くの“ホテル”を「安らげない」「ホームじゃない」と感じてしまうとツラくなってしまう。

だから僕のホームは、オーランド・ブルームの言葉を借りて“スーツケースの中”かなと。これから『イン・ザ・ハイツ』のカンパニーで大阪・名古屋をまわって東京に戻ってきますし、ミュージシャンとして全国ツアーに出る中で「早く家に帰ってホッとしたい」と嘆くのはもったいない。どの街にいても一緒にいるスーツケースの中が、僕の居場所だなって思います。

──ご覧になった観客の皆さんが、ご自身の“ホーム”に気づくような作品になるとよいですね。素敵なお話ありがとうございました!

名古屋公演

日程: 4月7日(水)、8日(木)

会場: 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

東京公演

日程: 4月17(土)~28日(水)

会場: TBS赤坂ACTシアター

原案・作詞・作曲: リン=マニュエル・ミランダ

脚本: キアラ・アレグリア・ウデス

演出・振付: TETSUHARU

翻訳・訳詞: 吉川 徹

歌詞: KREVA

音楽監督: 岩崎 廉

出演

ウスナビ: Micro(Def Tech)/平間壮一

ベニー: 林 翔太/東 啓介

ニーナ: 田村芽実

ヴァネッサ: 石田ニコル

ソニー: 阪本奨悟 ほか

関連する記事

-

インタビューゴルトベルク変奏曲は「人生のレジュメ」~ピアニスト、エル=バシャが満を持して挑む

-

インタビュー指揮者・山田和樹、ベルリン・フィルとの共演を振り返る「生命力のキャッチボール」

-

連載今週の音楽家の名言【ヴァイオリニスト・石田泰尚】

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest