近代フランス“フルート”音楽入門! 風の楽器と新しい感性が生み出した名曲たち

20世紀初頭のパリ、さまざまに咲き誇った芸術のひとつに「フルート音楽」があります。変わりゆく音楽への親和性と名フルーティストの登場により、多くの名品が作曲されました。「フランス近代のフルート曲があれば、もうそれだけで、とおもったりすることもあります」と語る、音楽批評家で詩人の小沼純一さんが紹介してくれました。あなたのお気に入りの1曲に出会えますように!

なぜ、フランス近代のフルート音楽?

問いはストレートです。

ほかの楽器でもいいんじゃないか。弦楽器でも鍵盤楽器でも、オーボエとかクラリネットとかでも。そう、そうなんです。でも、ここでは、まず、フルートです。

息の音、ストレートな、ひとの息が一管をぬけてゆく。風の、と言い換えてもいいかもしれません。世界中の、いわば「笛」の基本、です。わたしたちが住んでいる極東の列島には笛がたくさんあります。ヨコでも、タテでも、そうしたひびきは、気づいているかいないかはわからないけれど、生活している気候風土とカラダと、しっくりするところがあるのかもしれません。

フルートは、じゃあ、わかった。でも、近代フランスは?

あくまで個人的な志向・嗜好かとはおもうのですが、さまざまな音楽にふれている21世紀、19世紀のロマン派以前の三和音中心のひびきは、ちょっと居心地がわるい、なんていうところがあるように感じるのです。ドミソの和音よりドミソラ、シ♭ドミソとかのほうがしっくりする、というような。19世紀末から20世紀初頭のフランス近代音楽には、それまでより音楽のヴォキャブラリーがふえ、シンタックスが変わる、そんなところがあります。フルートそのもの、演奏法にも変化が訪れます。それらがいつしか綜合されて、というところから、フランス近代のフルート音楽――如何でしょうか?

牧神あるところにフルートあり

さて、フランス近代でフルート――といえば、ドビュッシー《牧神の午後への前奏曲》、ラヴェル《ボレロ》それぞれ冒頭のひびきがおもいおこされます。あるいは、そうですね、やはりラヴェル、《ダフニスとクロエ》第3場のソロ、はどうでしょう。

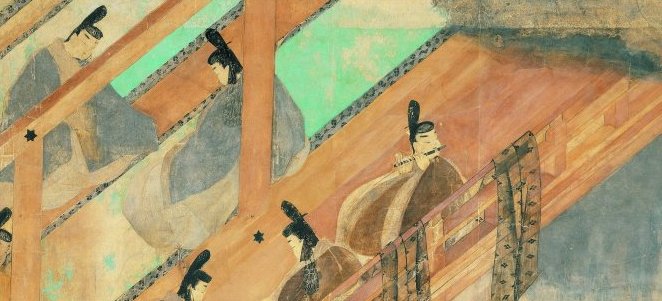

おもしろいのは、3つ挙げたうちの2つは古代ギリシャ、牧神にかかわっているところです。

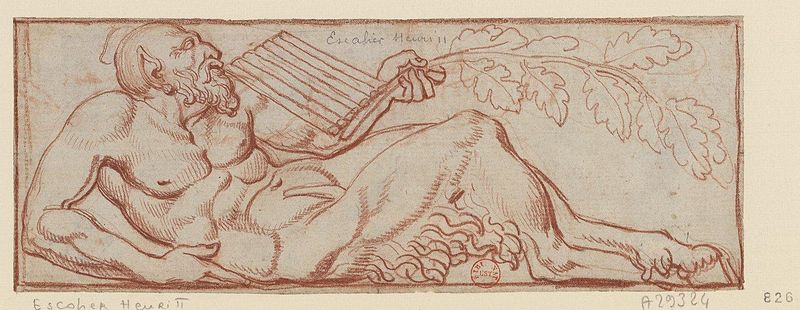

牧神、パンは、山羊のからだにひとの上半身、角も山羊。ハイブリッドな半神で、好色でありつつ音楽を愛し、葦でつくった笛を奏でる。この笛がシランクス、ニンフのひとりに由来します。パンに追われ、葦に変身したシュリンクスから笛がつくられました。何本かの葦を束ねたパン・フルート。

クロード・ドビュッシー(Claude Debussy 1862-1918)が、パン・フルートの音色を作曲するときおもいうかべていたかどうかはわかりません。でも、フルートのみによる、《シランクス》(1913)という名品があります。

空気を吸って、口から息を管に吹きこみ、発音する、そのプリミティヴな原理が、ほかの楽器にかえることのできない音楽=息の浮遊感をうみだします。

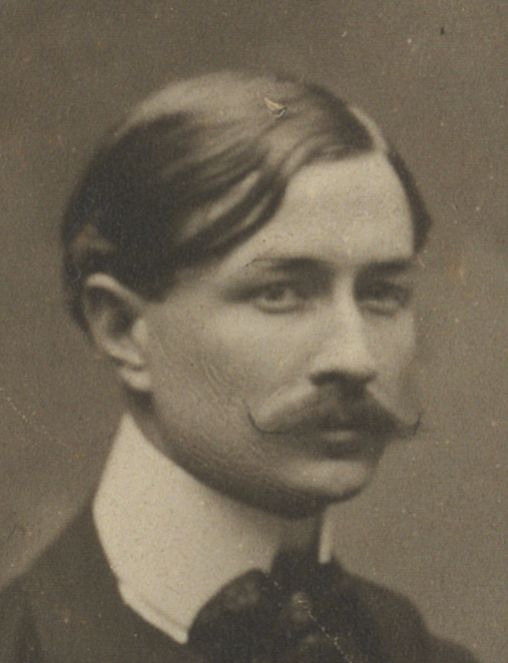

《シランクス》に先だって、ジュール・ムケ(Jules Mouquet 1867-1946)は《パンの笛》(1904)を作曲しています。フルート・ソロではなく、ピアノとのデュオで、〈パンと羊飼いたち〉〈パンと鳥たち〉〈パンとニンフたち〉からなる3楽章。ドビュッシーのような夢幻性とは異なり、パンの神話的な雰囲気より、フルートの技巧を生かした楽章ごとのコントラストが生かされます。ひろい音域を生かした〈パンと鳥たち〉はもっと知られていいようにおもいますね。

アルベール・ルーセル(Albert Roussel 1869-1937)の《笛吹きたち》(1924)は4つの小品からなりますが、1曲目におかれているのは、やはり〈パン〉。そのころ、パンはなかなかの影響力を持っていたのかも。〈パン〉につづくは〈ティテュルス〉〈クリシュナ〉〈ドゥ・ラ・ペジョディ氏〉。ギリシャ神話につづき、ヴェルギリウス『牧歌』の羊飼い、インド神話の女神、アンリ・ドゥ・レニエの小説から、いずれも笛にまつわる神やひとがタイトルに掲げられ、ドビュッシーとも、ムケとも違った風情です。

とくに〈クリシュナ〉では、インドを訪れたときの記憶でしょうか、北インドの音階があらわれます(この曲の献呈先はルイ・フルーリー、ドビュッシーが《シランクス》を捧げたフルーティストです)。

フルートとピアノ、鉄板の編成による作品

フルートとピアノの作品は数多くあります。そんななかから2つ、フランシス・プーランク(Francis Poulenc 1899-1963)の《ソナタ》(1957)とアンリ・デュティユー(Henri Dutilleux 1916-2013)の《ソナティヌ》(1943)を引きましょう。

前者はほぼ作曲者晩年の作品ですが、それでいて、なんとまあ、若々しい音楽でしょうか! 第1楽章、ちょっと陰がありつつながれゆくメイン・テーマ。中間部、符点がついたリズムで上昇・下降する優美さ。メランコリックな第2楽章と、第3楽章の快活。わたしじしんは、子どものとき、ラジオからながれてきたこの曲でプーランクの名をしっかり記憶しました。

後者は第二次大戦中、パリ音楽院の卒業試験のために書かれました。デュティユーじしんはのちに習作のように語るばかりですが、構築性とひびきの繊細さとがみごとに組みあわされた作品です。第3楽章には、2つの楽器がべつべつでありながら音楽として一体化し、全身に力動感を授けてくれます。

プーランク、デュティユーにくらべるとすこし演奏される機会がすくないかもしれないけれど、ふれておきたい楽曲として、ガブリエル・ピエルネ(Gabriel Pierné 1863-1937)《ソナタ》(1900/1909)とジョルジュ・ユー(Georges Hüe 1858-1948)《ファンテジー》(1913)があります。

ヴァイオリンとピアノのために書かれながら、のちにフルートのために手をいれたピエルネ作品は、この管楽器を意識してこその改作といえるでしょう。

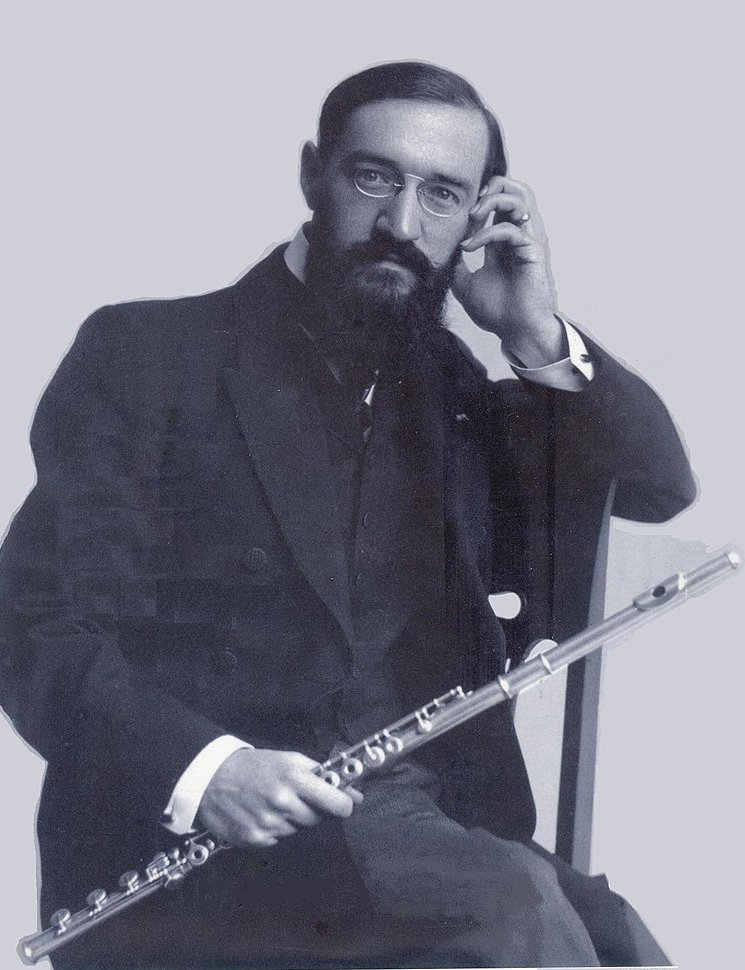

ユーのほうはフルートを手掛けるひとにとってはポピュラリティがあります。デュティユーとおなじように、楽曲がはじまってすぐカデンツァがありますが、どちらも音楽院での課題曲の定型とみていいでしょう。

無伴奏とコンチェルトの魅力的な世界

ふたたび、ソロのフルート作品に戻ります。ピエール=オクターヴ・フェルー(Pierre-Octave Ferroud 1900-1936)《3つの小品》(1922)。〈恋する羊飼い〉〈硬玉〉〈瑞陽〉からなり、第一次世界大戦中に作曲された名品です。1曲目――ここにも羊飼いがでてきます――と対照的に、2曲目と3曲目は東洋的な音階が用いられ、当時もいまも、すこしだけ耳が「へぇ」とひらきます。

もうひとつ、個人的に強調したいのはシャルル・ケクラン(Charles Koechlin 1867-1950)《ネクテールのうた》(1944)。多作家で知られるケクランにはフルートが重要な作品がいくらもあります。でも、こちらは、単独で第二次世界大戦中にこつこつと、でも、集中的に作曲されました。

全3巻――アナトール・フランスの小説を参照した第1巻、ウェルギリウスを参照した第2・3巻――96曲。とおして演奏したら3時間をこえる、おそらく、フルート・ソロ作品としては最大のものです。自然を感じ、観察するまなざしをもった作曲家が、戦争の時期にこうした作品に集中し、ひとの息が、一本の管をとおして発し、奏でる音のさまに、わたしは、音楽の情緒的側面と数理的側面双方を見据えた作曲家の姿勢を感じます。

ここまで小規模な作品を中心に挙げてきました。さいごにコンチェルトをひとつ、としましょう。

ジャック・イベール(Jacques Ibert 1890-1962)《フルート協奏曲》(1933)。この作曲家にはフルートの小品や室内楽もありますが、協奏曲ははずせない。急-緩-急の3楽章でフルートがオーケストラとともに大活躍。こまかい音でうごいてゆくパッセージと、ふ、っとあらわれるおおらかなメロディとは、世にフルートとオーケストラのためのコンチェルトは多数ありますけれど、フランス近代音楽におけるフルートをめぐる本稿、やはり、これで締めるにふさわしい、かとおもいます。

お読みいただき、すこしでもおもしろくおもっていただける楽曲にめぐりあっていただけるなら!

関連する記事

-

プレイリスト【2026年3月】管打楽器のいま聴いてほしい3枚+1【バンドジャーナル】

-

イベントヴァイオリニスト金川真弓が初のバッハ無伴奏全曲演奏会~深い音楽性で真髄に迫る

-

インタビューサ・チェンが次世代のコンテスタントに望むこととは?「自分自身と作品との間に唯一無...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest