音楽との偶発的な出逢いの場を作る――音楽体験の新たな次元

テクノロジーを用いたアート作品の制作と発表、そしてそれを基にした教育活動を展開する山口情報芸術センター、通称「YCAM(ワイカム)」。前編では、センターの取り組みについて包括的にご紹介した。

後編では、2018年7月21日に行なわれたライヴコンサート「sound tectonics #21」のレポートをお届けする。

一見音楽との接点が多様化しているようで、ライヴハウスなど音楽を聴く環境自体は減少している今、音楽との「偶発的な出逢い」をどう実現するのか。ライヴコンサートの企画を担当した石川琢也さんにお話を伺った。

オーディオ・アクティビスト(音楽家/録音エンジニア/オーディオ評論家)。東京都世田谷区出身。昭和音大作曲科を首席卒業、東京藝術大学大学院修了。洗足学園音楽大学音楽・音...

――近年YCAMが取り組まれている音楽関連の企画について教えていただけますか?

石川: 自分は基本的にコミュニティに関する事業の企画と制作をしていて 、例えば人材育成のためのワークショップや、館内のレストランスペースのリニューアルなどを担当しています。YCAMに着任する以前に音楽に関わる仕事に携わっていたことから、2017年 以降は立て続けにライブコンサートの企画もおこなっています。

YCAMでは開館翌年の2004年から『sound tectonics』というシリーズを展開していて、これまでに21回開催しています。このシリーズは、音楽をはじめとする音を用いた表現の「実験」をおこなうための枠組みです。実験といっても、例えば メディアテクノロジーを使った新しい楽器の演奏とか、新しい演出といったことだけではなく、現在の音楽を取り巻く環境を捉え直すといったことも含めて幅広く実験できるものとして位置づけています。

きょうは2017年に自分が企画したふたつのライブコンサートを紹介させてください。

石川: まずひとつ目が2017年10月に開催した『sound tectonics #19 Boombox TRIP』というライヴコンサートです。このイベントはU-zhaan、鎮座DOPENESS、環ROYの3人が出演する2日間のイベントで、初日は山口を走る鉄道の車両内でコンサートを、2日目はYCAMの館内を使ってコンサートを行ないました。場所こそ違えども両日ともに共通しているのは、音楽を聴く環境をどう捉え直すかという問題意識です。

いま全国的に見るとライヴハウスのような小さな箱がなくなっていて、音楽を聴ける環境が減ってきていると思うんですね。山口でもクラブカルチャーはほぼ皆無です。その一方でフェスは増えていますが、それも飽和状態になっている。

こうした状況が進んでいくと、音楽を聴く環境が画一化して、音楽を起点とした新しい体験が乏しくなっていくのではないかという危機感があります。これは音楽をはじめとする音を用いた表現や文化全般にとって、大きな問題だと思うんですね。これを打破するためのひとつのアプローチとして、日常的なものの使い方を変えたり、それをきっかけにお客さんと共犯関係をつくったりする機会を創出できないかと考えました。日常的なものの使い方はまだいっぱいあるんだということを提示できるようなイベントにしたかったのです。

――日常空間を敢えて別の用途で使うというのは、それ自体大変刺激的ですし、演者と観客との新たな出会いが生み出され得る試みですね。

石川: その鉄道車両内でのライブコンサートの翌日に開催したYCAMでのライブコンサートでは、YCAM内の業務用のエレベーターが主な会場になりました。このコンサートはツアー形式になっていて、まず初めに観客のみなさんには、事前に出演者の3人が館内でおこなったパフォーマンスを360度カメラで撮影した映像を、館内各所でヘッドマウントディスプレイで鑑賞してもらいました。その後は、業務用エレベーターに移動して、建物の地下に向かいます。地下に到着すると出演者がいて、そこでラップの「フリースタイル」と呼ばれる即興演奏を5分間、目の前で披露します。

――5分間とはいえ、エレベーターの中という、演者と近接した密閉空間で目の前で生演奏を聴けるというのは贅沢なプログラムですね。一方で、演奏する方々はとても大変そうですが……(笑)。

石川: 5分経ったらエレベーターの扉が閉まって終わりなんですが、それまでの5分間の中で毎回きっちり盛り上げるので、さすがプロだと思いました。ただ5分間とはいえ、30回に渡って演奏してもらったので、出演者の皆さんは本当にぐったりされてましたね……(笑)。

そして、つぎに紹介するライブコンサートが、2017年12月に開催した『sound tectonics #20: AIDJ vs HumanDJ』というものです。文字通り、AI(人工知能)のDJと人間のDJが対決するというイベントなのですが、これは、アーティストでプログラマーの徳井直生さんがご自身の会社で行なっていたプロジェクトを、YCAMで1年ほどかけてアップデートしたものです。

簡単に説明すると、DJの世界には2人のDJが交互の曲をかけ合う「Back to Back」というスタイルがあるのですが、それを、人間とAIで行ないました。一般的にDJは選曲に際して、お客さんのテンションなどフロア内の色々な出来事に注意しながら、場をつくり上げていきます。こうしたことを踏まえて、人工知能にしかできないアプローチで場を作るることができるのではないか。それがAIDJの狙いです。

例えば、今回はやりませんでしたが、カウンターでアルコールドリンクを買った人数を集計したり、フロアの空気中アルコール濃度をセンシングしたりすることによってフロアがどういうテンションなのかが分かってくる。あとは単純にビデオカメラでフロアで動いている人間の動きを数値化して、盛り上がりの可視化に用いるということも可能なわけです。

石川: 結局、その時は、BPMを合わせたり、ミックスをしたりということを、敢えてアナログレコードを使って、人工知能に行なわせました。結論から言うと、人工知能は選曲は面白いのですが、ミックスでは条件が多く、まだ難しいところがあって……。

ターンテーブルを改造してテンポを自動で合わせるようにしたのですが、リズムを拍の裏で取ってしまったり途中でずれてきたりと、人間のDJがその下手なDJをフォローするという構図になって、逆に人間のDJの上手さが際立ってしまうという結果になりました。ゲストDJとして出演して頂いたLicaxxxさんとTofubeatsさんのDJパフォーマンスには助けられましたし、オーディエンスにもDJの凄さが伝わったのではないかと思います。

――音楽分野で人工知能というと、伴奏の演奏や楽曲のマスタリングなど、おもには人間の作業を代替する、つまり単純な効率アップのための利用方法が目立つ気がしますが、こういった「バトル」という在り方は、人間と人工知能、それぞれの面白味や魅力が見えてきて非常に面白いですね。

そして、いよいよ昨日拝見した今回の「sound tectonics #21 NON-OPTIMIZED SOUND」に繋がるわけですね。

――今回のイベントは3組の出演者がライヴ演奏を行なうものでした。

それぞれ、DJ的なアプローチでアナログレコードなど記録メディアのリアルタイム再生を変調・ミックスして多層的な時間軸を作り上げた「悪魔の沼」、複数台のシンセサイザーやエレクトリックギターの生演奏を一人で制御し豊穣かつ深遠な音響世界を展開した「パードン木村」さん。そしてエレクトリックベース、アルトサックス、パーカッション、ドラムという生楽器編成で、ミニマルかつ複合的なリズムアンサンブルを主体とした緊張感とダイナミズム溢れる演奏を繰り広げた「goat」。

まさにライヴならではの魅力に満ちたコンサートでしたが、今回のイベントはどのような意図で立ち上がった企画だったのでしょうか?

石川: 2017年は先ほど紹介した通り、ホール(スタジオA)を使った「ライヴ」らしい「ライヴ」を開催しなかったので、今回はちゃんと見せるライヴをやりましょうということになりました。そこでgoatの日野浩志郎さんと、YCAMで何かできないかということになり、最終的にgoatに加えて、悪魔の沼とパードン木村さんを交えた3組の出演者が決まりました。

悪魔の沼とパードン木村さんは、ネットで調べても情報が見当たらなかったり、音源が見つかったとしても古い音源しか出てこない、この時代になかなか珍しい存在なんです。

――それぞれに手法やスタイルはまったく異なりましたが、いずれの方々の演奏も、音響の密度や音量が音楽的な起伏をもって綿密に構成されており、難しいことを考えずともその音響が展開していく時間軸にただ身を没入させるだけで楽しめるという、とてもシンプルな音楽を堪能することができました。

YCAMの音響設備も素晴らしく、特に生楽器の演奏をメインに用いてそれをPA(マイクを使った拡声)して演奏したgoatは、大変充実度の高い音質で楽しめたことも素晴らしかったです。お客さんも最後は総立ちでしたね。

石川: 蓋を開けてみると、とても評判が良く安心しました。例えば転換の時にBGMを入れず、アーティストの出演ごとに区切りを入れて、集中して聴く状態を作ったのがよかった、という意見もお客様からいただきました。音響に関しては、スタジオAは本当に良い場所なので、音自体も存分に楽しんでいただけたのでは、と思います。

――では最後に、今後の展開を教えて下さいますか。

石川: 山口市はライヴハウスのような小箱がなくなっているので、YCAMでは音楽を聴く選択肢を増やし、はじめのフックアップの部分を提供したいという狙いがあります。

最近はストリーミングサービスなどの登場によって、音楽の聴き方自体が多様化しています。しかし、レコメンド機能も、結局はいつも同じような楽曲が前に出てきてしまう。そこで、そうではない、もっと偶発的な出会いを大事にしたいと考えています。今回のライヴにしてもそうですが、山口の人が偶然入ってきていただけるような出会いをもっと作りたい、色々な人に届けるデザインをつくりたいですね。

多様な音響空間を生み出すアーティストたち

この度の『sound tectonics #21 NON-OPTIMIZED SOUND』に参加された「goat」の日野浩志郎氏、そしてパードン木村氏にもお話を伺うことができたので、ここにご紹介したい。

『sound tectonics #21』のトリを務めたバンド「goat」のリーダー、日野浩志郎氏は、様々なプロジェクトを展開する1985年生まれのミュージシャンだ。

goatは、パーカッシブかつミニマルな楽器演奏を主体とするリズムアンサンブル的なコンセプトのバンド形態。今回のライヴでも、日野氏が奏でるエレクトリックベースはひたすら同音程のミュート音を刻み続け、アルトサックスも朝顔部分にペットボトルを挿入して断続的にパルス的なハーモニクスを発音し続けたり、そしてそれら同様に黙々と一定のリズムパターンを刻むドラムとパーカッションという4名編成で、リズムにフォーカスしたミニマルかつコンセプチュアルな楽曲演奏を披露した。

一方で、日野氏のソロプロジェクトである「YPY」名義では、テクノやダンスミュージック、そして日常に溢れる具体音を録音して素材とするミュージックコンクレート的なアプローチなどに取り組むという。完全に作曲された楽曲を演奏するgoatとは対照的に、「ハプニングや自分が想定できない部分をどう作るかに意識を向けている」というYPY名義のライヴでは、カセットテープをリアルタイムで再生・ミックスしたり、そこにコンタクトマイクを取りつけたシンバル演奏などを取り入れることで、電子的なアプローチであっても生演奏的なライヴ性を盛り込む。

さらには「Virginal Variations」と呼ばれるユニークなオーケストラ・プロジェクトも手掛ける。編成的には、木管、金管、弦楽器、スティールギター、アコーディオン、パーカッション類、そして電子音と、総勢20名近くのメンバーで構成される大規模なプロジェクトである。他の楽器奏者を挟み込む形で左右両端にスネアドラムを配置し、「その2つのスネアドラムでロール奏法を行なったときに起きる独特の倍音の重なりや音の波を生み出したり、そこに弦楽器の持続音をレイヤーさせるなど、音色や空間的な音響の配置も探求した」というように、大がかりな編成でしか試行できない音の探求にも貪欲に取り組む。

加えて、その発展形として、そこへスピーカーによる立体的な音響配置などを取り入れたのが「GEIST」というプロジェクトだ。吹き抜け空間にて、客席を取り囲む形で2フロアに分かれて演奏家を配置。その上で、演奏者が歩きながら演奏したり、さらに客席の下に多数のスピーカーを配置するなど、より積極的な空間へのアプローチが行なわれている。そして今後は、「ひとりGEIST的なコンセプト」の実現にも視野を向けているとのことだ。

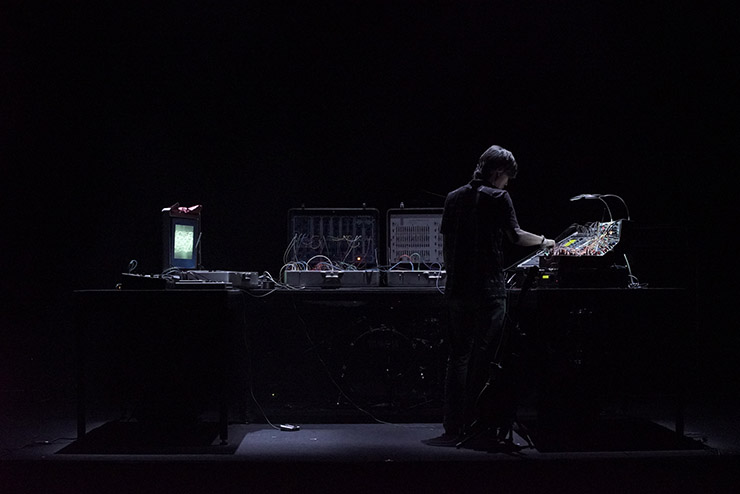

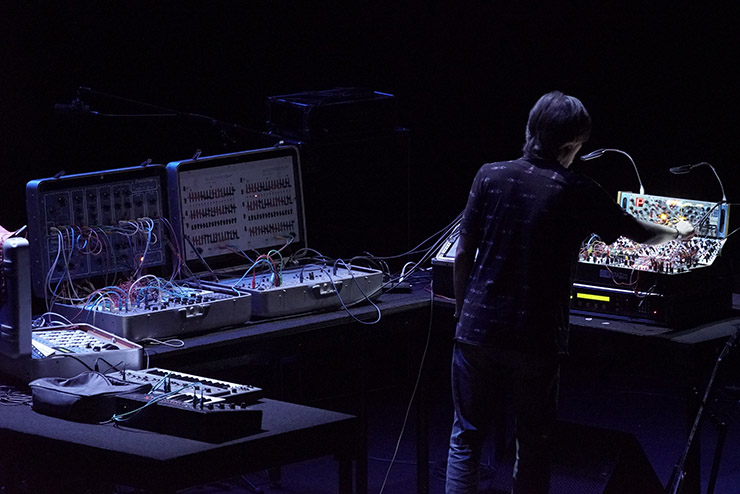

パードン木村氏は、オリジナルのアタッシュケースに収められたモジュール式のアナログシンセサイザーや、コンピューター上に展開するソフトウェアシンセサイザーで構成された演奏システムをステージのテーブル上に配置し、それらを直接またはステップシーケンサーを使って制御したり、さらにそこへ自身で演奏するエレクトリックギターをミックスするというスタイルで演奏を行なった。

シンセサイザーでの演奏というと、既存の楽器音を模倣した音色を多用した調性的な音楽や、それとは真逆の人工的かつ無機質で前衛的な音響で構築された音楽を連想しがちであるが、そのいずれでもなく、有機的でありながらシンセサイザーでしか実現できない魅力的な音色を、音楽的な起伏をもった時間構成で巧みに展開。それは、まるで熟練した工芸職人の仕事のようで、実に豊穣かつ滑らかな時間を紡いでいった。

そんなパードン氏は1999年にデビューしたミュージシャンで、今回の様なライヴ演奏に始まり、録音エンジニアリングや楽器作り、そしてスピーカー製作からバイクのレストアまで、広くものづくりを行なう人物。明確な調性感とリズムをもつポップミュージックを制作していた活動初期から、やがて「新たな音色を創り出したり、作曲した音符を正確に再現するというよりも、思いもよらない展開や瞬間を自分自身で楽しみながら演奏したい」という方向性へとシフトしていき、現在のような音楽・演奏のスタイルに辿り着く。

「演奏はまさに運動そのものであり、体幹によって演奏や時間の感覚が変わることに気づいた」というパードンさんは、近年、ティラピスなどを通して体幹を作ることにも注力しているそう。

また、シンセサイザーを制御するにあたって、演奏しやすい「鍵盤」を敢えてメインに用いないことには「自分が持っている演奏の手癖から開放されたい、作為的な思考から外れたい」という狙いがあるという。

現在パードンさんは、こうした演奏活動のほか、福祉施設での演奏や、家電メーカーと協働した廃冷蔵庫や飯ごうを使用したスピーカー作りなど、独自の活動を展開。今後は、バンド形態での活動も展望しているそうだ。

関連する記事

-

レポートガジェヴが巨匠メータと共演でインド・デビュー!~西洋圏外でのクラシック受容を考え...

-

イベントろう者・難聴者の方も音楽を視覚的に体感できるコンサートが無料ライブ配信

-

イベント東京音大で社会学者・宮台真司が「アーティストにしかできないこと」をテーマに特別講...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest