ウィーン・フィルの誕生〜自主性と民主制から生まれたオーケストラの歴史

近世ハプスブルク君主国史が専門の歴史学者・岩﨑周一さんが、ハプスブルク帝国の音楽世界にナビゲート!

第10回は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の歴史をとりあげます。若き指揮者オットー・ニコライが掲げたのは、「自分たちの手で音楽会をつくる」という理想でした。のちに世界最高峰と称されるオーケストラの誕生秘話とそのあゆみをたどります。

1974年、東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程総合社会科学研究専攻修了。博士(社会学)。現在、京都産業大学外国語学部教授。専門は近世ハプスブルク君主...

自由主義とドイツ・ナショナリズムの流れから誕生したウィーン・フィル

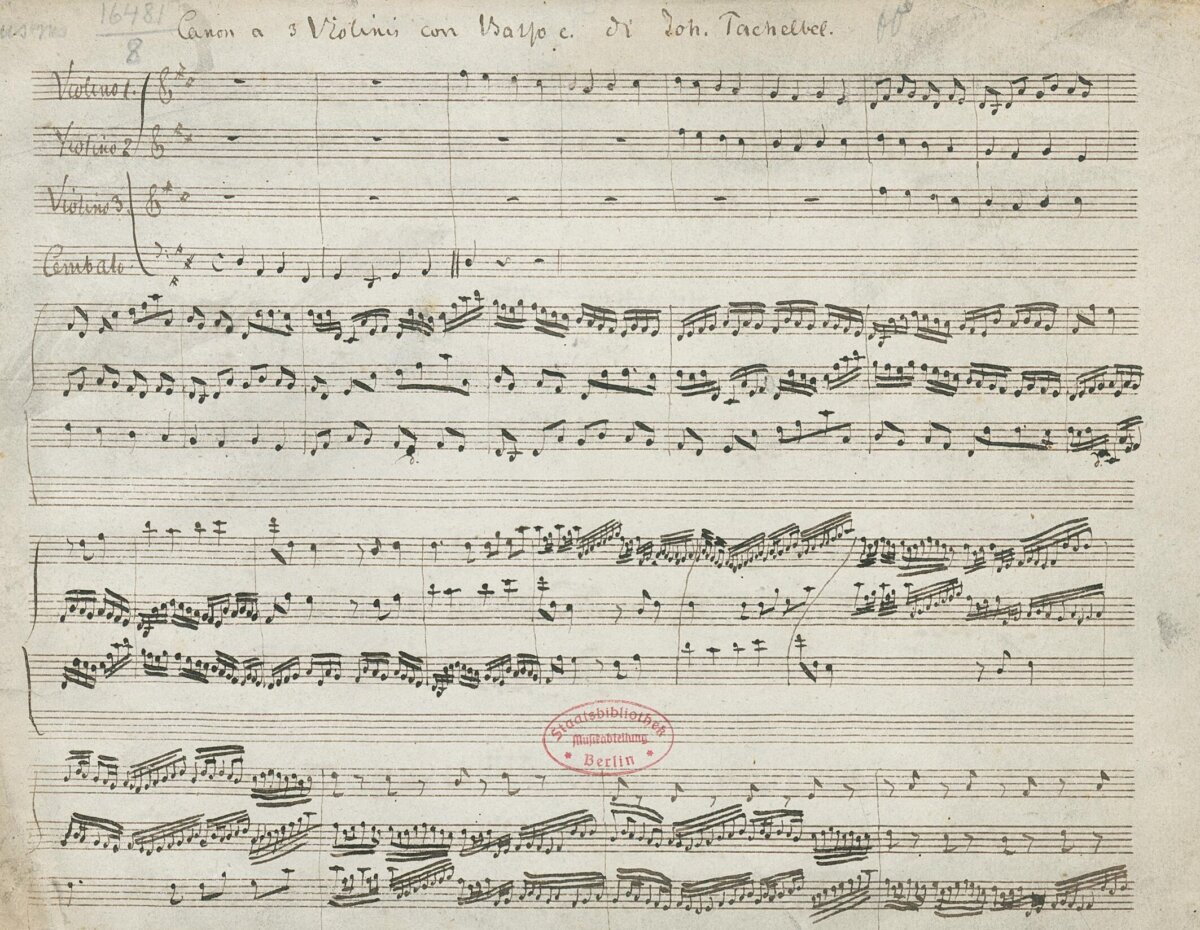

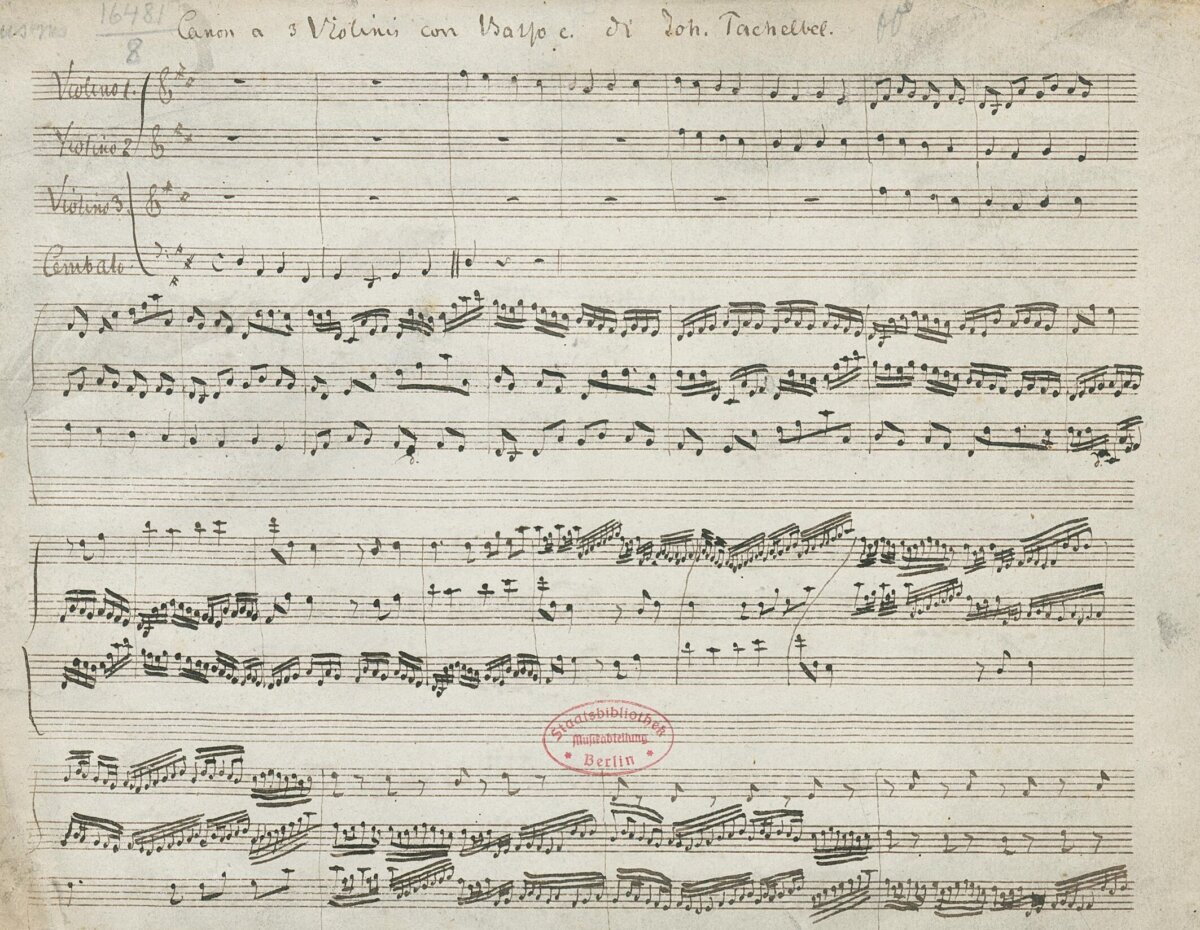

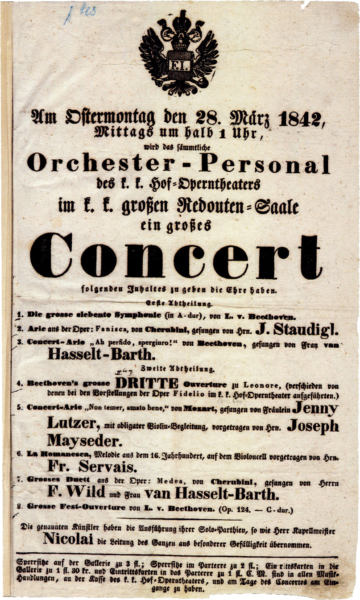

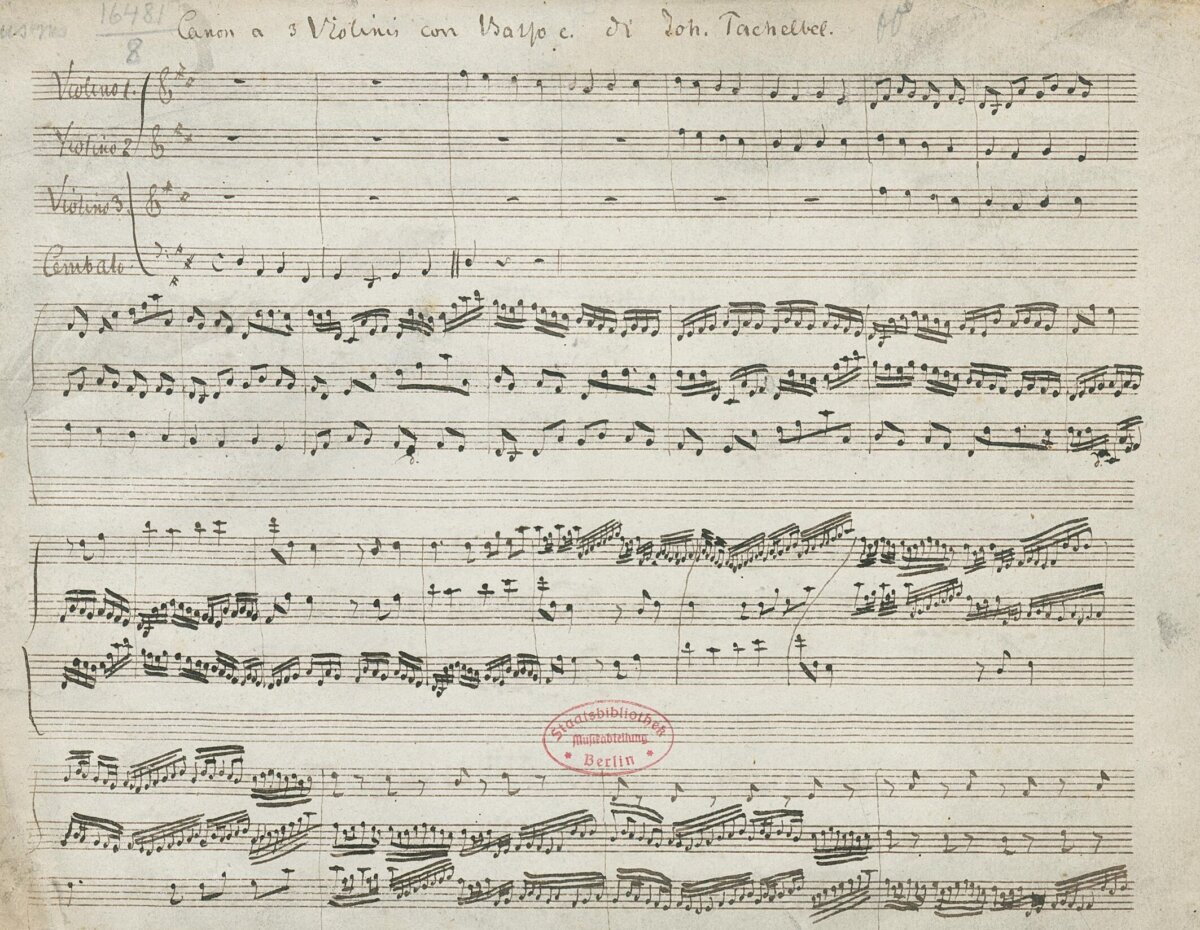

ウィーンのメインストリートであるケルントナー通りの傍ら、銘菓ザッハートルテで知られる高級ホテル・ザッハーが今日そびえ立っている場所に、かつて公設の宮廷劇場が建っていた。1842年3月28日、その座付きオーケストラのメンバーが、自主開催の「大音楽会」を開いた。これがウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の起源である。

創設者の一人である音楽評論家アウグスト・シュミットが一連の経緯について翌年に草した以下の文章には、ウィーン・フィルの特徴である「自主性」「民主制」「宮廷(国立)歌劇場を母体とする」がすでに読み取れる。

それは昨年[1841年]の初めのことだった。当地の芸術状況について話していた芸術愛好家の面々が、宮廷歌劇場の音楽監督であるオットー・ニコライ氏(現在のフィルハーモニー・コンサートの監督兼首席指揮者)に、ウィーンで最大かつ最良の楽団である彼のオーケストラを起用して、大規模な音楽会を開くことを提案した。それによって我らの大音楽家たちの傑作をふさわしい形で演奏するとともに、楽団員に定収入を与えようというのである。ニコライ氏はこの発案を真摯に受け止め、オーケストラにその内容を会合の場で伝えた——こうしてこの企画は立ち上がったのである。活動的で思慮深い楽長[ニコライのこと]が監督に選ばれたが、最初の公演の成功は、この人選の妥当性を証明した。

創設の背景としては、ベートーヴェンの交響曲のような高度な楽曲を演奏できる常設のコンサート・オーケストラを求める声が高まっていたことがあった。また創設者たちには、外来のスターに熱狂しがちな世情に抗し、ベートーヴェンを頂点とする「地元」ドイツ——この時代、オーストリアはドイツの一地域だった——の天才たちの偉大さを称える意識を醸成したいという思いもあった。つまりウィーン・フィルの誕生には、音楽への情熱に加え、この時代の指導的な理念だった自由主義とドイツ・ナショナリズムへの共感が伏在していたのだった。

ドイツの作曲家・指揮者。作曲家としては《ウィンザーの陽気な女房たち》で知られる。

成功を重ねPhilharmonikerと呼ばれるように

さて開催が決まると、ニコライは「フィルハーモニー・コンサートは、私と全楽団員の自由意志によってのみ存在する」との信念のもと、高揚感に満ちた檄を飛ばした。

「トリン ティン ティン! 謹聴! 音楽家たちが惰眠を貪ったり、ベッドでヴァイオリンを弾いたりしていてはいけない時がまさに来た! アポロの息子たちは皆で力を合わせ、何か偉大なことに挑むのだ! なんてこった! 大変だ! 目を覚ませ! 演奏会の大波に呑まれそうな今、企画者たちや選曲により、稀有で、偉大で、卓越した何かを見られると確信できるものを選ぼうじゃないか! 謹聴、謹聴、謹聴!!」。

ホーフブルク宮殿の一角にあるレドゥーテンザールを会場に、ベートーヴェンの「交響曲第7番」で幕を開けた「大音楽会」は、輝かしい成功を収めた。絶賛で埋め尽くされた批評の数から、一つだけ引用しよう。

「8回のリハーサルで十分に鍛えられたオーケストラは、この作品を、調和の美しさと繊細な効果に満ちた演奏で、精密さと神聖な理解をもって披露し、全体がまるで一人のヴィルトゥオーゾとなったかのようだった」。

Wedding Supper - Martin van Meytens

1763年

以後、ニコライの指揮下に開かれた12回の自主公演はいずれも盛況を博し、そのうち9回には皇帝フェルディナント1世——公演を告知するポスターの最上部には、常にその紋章が掲げられていた——が臨席した。そして楽団員は、芸術性を備えた音楽家という敬意を込めて、次第にPhilharmonikerと呼ばれるようになった。

ベートーヴェン:交響曲第7番

大音楽家たちも来演するようになった。ベルリオーズはこう絶賛している。

「ニコライが選抜して訓練して指揮するこのオーケストラには、同等のものはあっても、それ以上のものは存在しない」「この序曲[《ローマの謝肉祭》]が、これほど情熱的かつ正確かつ躍動的に、制御の利いた激烈さで演奏されたことはなかった。そして、オーケストラの響き! なんと調和のとれたハーモニー! こんな常套句でしか表現できない。演奏会の当夜、それは花火の爆竹のように炸裂した」。

ヴァイオリニストのヴュータンも客演し、リストはベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第5番」を演奏した。

もっとも、うまくいかないこともあった。シューマンが自らの指揮と妻クララのピアノで「交響曲第1番」と「ピアノ協奏曲」を手がけた演奏会は公衆の興味を惹かず、失敗に終わった。

ベルリオーズ:《ローマの謝肉祭》、ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番、シューマン:ピアノ協奏曲

楽団が抱えた運営の課題と創設者ニコライの最期

しかしウィーン・フィルは、今日なお未解決の難題に、その草創期から直面している。それは、財政的安定、民主的自己管理という理念が必然的にもたらす運営上の多大な負担、宮廷歌劇場の運営サイドとの折衝、マンネリ化、そして監督・指揮者の主導性とオーケストラの主体性の均衡といった諸問題への対応である。これらは混然一体となり、感情のもつれも生じて、ニコライと楽団員たちの間にとうとう修復不可能な亀裂を生むに至った。

1847年7月、ニコライはウィーンを去った。彼はかつて、「私なしでは、あるいは私のようなエネルギーと忍耐力を持って時間と労力を費やす指揮者なしでは、少なくともこの完璧さを維持するのは困難だろう」と漏らしていたが、その言葉は正しかった。この後ウィーン・フィルは、10年余りも低迷することになる。

ただ、ニコライも多くを失った。故郷プロイセンの首都ベルリンに移ったあとも、その胸中にはウィーンへの郷愁が去来した。

「ベルリンには、ウィーンで私がしばしば恋しく思った秩序がある。しかし、ここでは音楽は習得されるものという感じだが、ウィーン人には音楽的な血がより流れているようなのだ。南にはより多くの才能があるらしい!」。

ヴィルヘルム・フルトヴェングラーの「ベルリン・フィルは練習が一番よく、ウィーン・フィルは本番が一番よい」という評言を想起させるこの独白から間もない49年5月11日、ニコライは脳出血に倒れて不慮の死を遂げる。歌劇《ウィンザーの陽気な女房たち》の成功で、前途に光が差し始めた矢先の悲劇であった。

彼の名を冠して開かれる「ニコライ・コンサート」(1887年創設)は、ウィーン・フィルの演奏会の中でもっとも格の高いものとされ、創設者の偉業を後世に伝えている。

ニコライ:歌劇《ウィンザーの陽気な女房たち》序曲

筆者撮影

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest