©︎ Nordico Stadtmuseum Linz

同じ時代を代表する作曲家として、ヨハネス・ブラームス(1833〜1897)の存在は欠かせません。

先に述べたワーグナーとブラームスの間には、音楽に対しての考え方に違いがありました。しかし、両者は意外と仲が良く、時折お酒の席を共にしては音楽の議論に花を咲かせ、お互いの音楽には敬意を払っていました。とくにブラームスは、ワーグナーの仕事を手伝うこともありましたし、ブラームスがワーグナーの作品を自身の演奏会で取り上げることもありました。

ですが、ブルックナーとブラームスの繋がりはどうでしょうか。

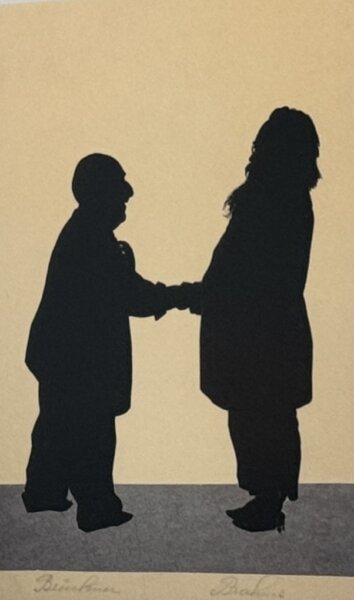

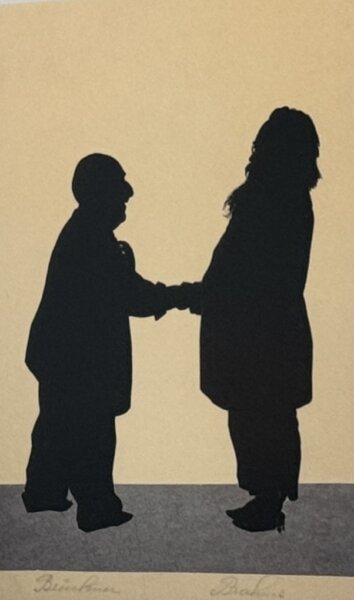

両者の仲はそこまで良くはなかったでしょう。居酒屋「赤いハリネズミ」で二人が面会し、「ここのレバー団子のスープは美味しいですよねぇ!」との意見が一致し、盛り上がったという逸話は有名な話です。しかし、逆に言えばスープの好み以外の意見は一致しなかったのでしょう。

意見の不一致に関しては、いろいろな話があります。ブルックナーのブラームスに関する発言には、次のようなものがあります。

「ブラームスは非凡な芸術家で、対位法の大家だ。しかし、彼にこう言いたい。あんたは作曲家というよりむしろ職人だ、とね」

「私は熱い血潮のカトリック信者だが、ブラームスは冷血なプロテスタント信者だ」

「ブラームスの作品はすべてが作り物じみていて、気取っていて、不自然だ」

「ブラームスはたいへん素晴らしい作品を書く立派な作曲家だ。しかし私のほうが好ましい曲を書ける」

「ブラームスの交響曲なんかよりも、シュトラウスのワルツのほうがよっぽど趣味がいい」

次は逆に、ブラームスによるブルックナーに関する発言を見てみましょう。

「音楽的な理論性が皆無で、無秩序そのもの」

「交響的アナコンダ(Riesenschlangen)」(ブルックナーの交響曲について)

「哀れで狂った生き物だ」

「ベートーヴェンとワーグナーをもとに、雑多な色彩で書かれた絵」

「ゾッとするほど不快な大量生産」(ブルックナーの宗教曲について)

「(交響曲第4番の冒頭を指して)これ、見てみ。この男はシューベルトを取り繕っている。でもこの直後に、やっぱり自分がワグネリアンだったことに気付いたんだ」

いかがでしょうか。かなりの毒舌ですね……しかもブラームスの言葉選びには、かなりの皮肉を感じざるを得ません(笑)。

そうは言っても、ブラームスはブルックナーの音楽には少なからず興味を持っていました。ブルックナーの交響曲の演奏会には足を運び、ブルックナーの交響曲の楽譜もちゃっかり購入し、分析していました。これらはそのうえでの発言だったのです。

1896年10月11日、ブルックナーは72歳で亡くなり、生涯独身でした。14日にウィーンのカールス教会で行なわれた葬儀には、多くの友人や、ブルックナーの音楽を愛する人たちが駆けつけました。

残念ながらブラームスは葬儀に遅刻し、すでに始まってしまったブルックナーの葬儀を遠巻きに見て、彼の死を深く悼んだそうですが、実はこれには続きの逸話があります。17時にウィーンのカールス教会を出発するブルックナーの棺が、ウィーン西駅から特別列車に乗せられて、リンツへ向かうことを知ったブラームスは、絶対に遅れるまいと、葬儀が終わる前にウィーン西駅へ向かい、ブルックナーを見送ったそうです。

1. シューベルト:リタニ D. 343

2. ブルックナー:ゲルマン人の行進 WAB 70

3. ブルックナー:ミサ曲第1番 ニ短調 WAB 26

4. ブルックナー:交響曲第7番 第2楽章(葬儀の際は管楽版)

5. ブルックナー:リベラ・メ WAB 22

6. メンデルスゾーン:2つの宗教合唱曲 作品115〜第1曲「死にゆく人は幸せである」

ブルックナーが生きた時代は、強い逆風にさらされやすい時代でした。とくにブルックナーのような、当時としてはまれに見るほどに長く、新しい手法を取り入れた交響曲を書いた作曲家であれば、とくに風当たりは強かったでしょう。しかし、それを耐えてでも守りたい信念が、彼の音楽にはあったのです。