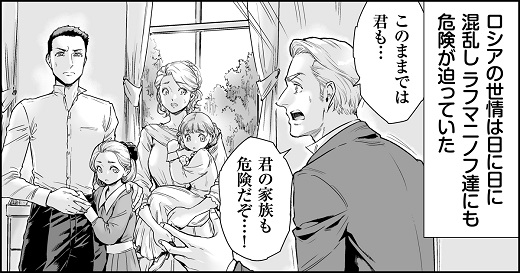

父の農場経営破綻を期に破産、離散することとなったラフマニノフ一家。

さらに不幸は続く。

都のペテルブルクに出たが、それまでの自然に囲まれた豊かな暮らしとは一変して街の狭いアパート暮らし。慣れぬ都会生活も原因だったのだろうか、家族は病気がちでそのうち妹が病で亡なってしまった。そんなことも続き、結局夫婦は離婚。父が一家から離れていった。

ペテルブルクに残った母とセルゲイ(ラフマニノフ)ら子どもたち。

そこで奨学金を得てセルゲイはペテルブルク音楽院の幼年部に入ったが、ここでは力を発揮することができなかった。

まだ10歳の少年ラフマニノフ、いくらピアノの腕があってもこんな家庭の状況で音楽に専念などできるわけがない。授業はサボり、成績を誤魔化すこともあったという。

見かねた母親は、従兄の音楽家アレクサンドル・ジロティに頼み込んでモスクワ音楽院に転校させることにした。

1885年、セルゲイ・ラフマニノフ12歳のときのことだった。

家族と離れ、一人の生活を余儀なくされたラフマニノフ、さぞかし心細かったに違いない。

もともと温厚で控えめな性格だったというが、さらに寂しさと孤独感から人見知りが強くなり、よりいっそう無口で気難しい性格へと変わっていったのではないかと推察する。

さて、モスクワで少年ラフマニノフを待っていたのはニコライ・ズヴェーレフだった。

数学と物理を学んだという異色の経歴を持つ音楽家ズヴェーレフ氏は資産家でもあり、自らピアノ教育を行なうため音楽寄宿学校をつくり、次代のピアニストを育成していた。そして、これはと見込んだ生徒は広い自宅に住まわせて共同生活を送り、師弟の絆を深めたという。

ラフマニノフは見事にその才能が認められ、ズヴェーレフとの共同生活が始まった。

ズヴェーレフとの生活は厳しいもので、朝から晩までビッシリと組まれたピアノのレッスンだけではなく、言葉づかいや生活態度、またアーティストとしての立ち居振る舞いまで徹底的に仕込まれたのだという。

息をつく間もない毎日だったそうだ。

しかし厳しいばかりでもなかった。

休日ともなればズヴェーレフ氏の人脈で著名な音楽家や文化人らを招いてパーティを開き、ラフマニノフら生徒たちとの交流の場をつくった。

生徒たちもこの日ばかりは自由に音楽を語り、ピアノを楽しんだのだそうだ。

あるパーティの日、興に乗ってピアノを弾くラフマニノフに目をつけた一人の作曲家がいた。

それがチャイコフスキーだった。

※連載の次回(3月)は、「モスクワ音楽院時代のラフマニノフ」。