数々の戯曲や詩を書いたシラーは、ゲーテと並ぶ文豪として評価されている。カント哲学の研究でも知られ、『素朴文学と情感文学』や『人間の美的教育について』といった理論的な著作も残した。

ベートーヴェンが「第九」の歌詞に選んだのは、シラーが25歳のときに書いた作品である。この「歓喜に寄せて」という詩を理解するには、まず成立背景に目を向けねばならない。

若い頃のシラーは、軍医として働きながら、戯曲や詩を書いていた。その類まれな才能は、処女作の『群盗』でも発揮された。権力に抗う主人公の姿を描き、当時の社会の闇を明らかにしたことが、市民たちを熱狂させたのだ。

しかし、『群盗』の上演は、シラーを追い詰めることになった。領主の不興を買ったシラーは、初演に無許可で出かけたことを咎められ、2週間の禁固刑に処されてしまったのだ。そこから始まった亡命生活は、経済的に苦しいものだったという。

そこに支援の手を差し伸べたのが、生涯の友となるケルナーだった。1785年4月、シラーはケルナーの元に身を寄せることになった。旅の途上で書き始められたのが、「歓喜に寄せて」である。つまり、この詩にはケルナーへの畏敬と感謝の念が詰まっているのだ。「汝の聖所に入る」や「友の友になることに成功した者」という部分は、シラーがケルナーに向けて書いた言葉なのかもしれない。

「歓喜に寄せて」が発表されたのは、1786年に発行された雑誌『ライプツィヒのタリア』である。この雑誌はシラー自身が編集していた。その誌面には、次のようなメロディが付されている。

作曲者の欄には、Kとしか書かれていない。ケルナー(Körner)のイニシャルとも言われるが、それを裏付ける証拠は未だ見つかっていない。しかし、近年の研究で注目されているのが、2016年に完全な形で見つかった『フリーメイソン新聞(Freymaurer Zeitung)』である。『タリア』に掲載されたのと同じ楽譜が、1787年の10月号に載っているからだ

ケルナー作と伝わる曲は、フリーメイソンの会合で歌われたと言われてきた。しかし、歌が会員の間で広まった過程は、これまでわかっていなかった。新たに発見された『フリーメイソン新聞』は、最初期の受容を知る貴重な手がかりなのだ。

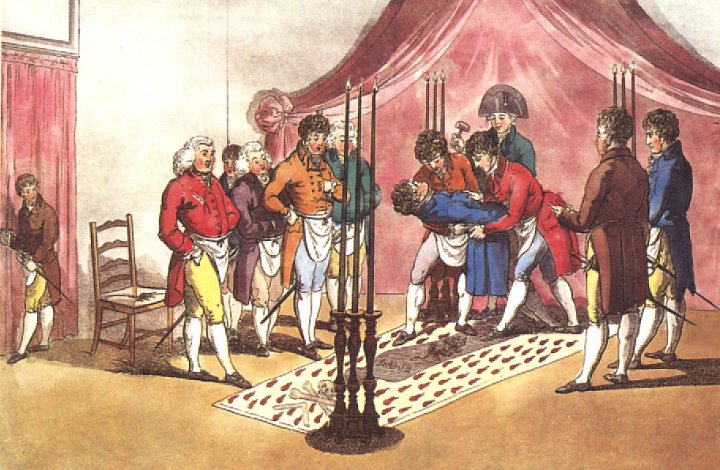

タイトルの通り、この新聞はフリーメイソンの会員に向けて発行されていた。フリーメイソンといえば、世界を陰で操る秘密結社や怪しい儀式をしている組織をイメージするかもしれない。しかし、実際はそうではなく、人種、階級、国家を超えた平和人道主義を奉じる団体であり、所在地なども基本的に公開されている。市民社会が発達してきた18世紀後半から19世紀前半において、フリーメイソンは一種の社交クラブとして機能していた。そこで「歓喜に寄せて」が受け入れられたのは、全人類的な愛を讃える歌詞が、多くの会員の共感を呼んだからだろう。

ここで問題になるのが、シラーの詩もフリーメイソンの会合を念頭において書かれたのかということだ。実のところ、そういった意図は否定されている。しかし、シラーが封建社会に反抗していたこと、友人のケルナーがフリーメイソンだったことを踏まえると、フリーメイソンの理念は「歓喜に寄せて」に大きな影響を与えたと考えられる。身分社会のあり方が問われ始めた時代、シラーとケルナーは平和や平等について語り合っていたのかもしれない。