ベートーヴェンの葬儀に参列した「2万人」とは誰だったのか?——社会に浸透する音楽家

3月の寒空の下、長く連なる2万人の葬列の先にある棺に納められているのは、国王でも政治家でもありません。1人の音楽家、今となっては世界でもっとも有名な「楽聖」であるルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンでした。

当時のウィーン市民のじつに14人に1人が参列したと記録されているベートーヴェンの死は当時の一般市民にとって、そして、ベートーヴェンを身近に感じていた人にとってどんな意味をもっていたのでしょうか?

『ベートーヴェン捏造 ―名プロデューサーは嘘をつく―』(柏書房)の著作が話題の、かげはら史帆さんが描き出す、19世紀の社会と音楽の関わりにまつわる歴史の1ページをお楽しみください。

東京郊外生まれ。著書『ニジンスキーは銀橋で踊らない』(河出書房新社)、『ベートーヴェンの愛弟子 – フェルディナント・リースの数奇なる運命』(春秋社)、『ベートーヴェ...

これはもはや葬儀ではない。ただの音楽家の死ではない。天変地異や革命にも相当する出来事が起きた。そんな確信なくして、ひとはわざわざこんな風に群れを成して集まってきたりはしない。

──『ベートーヴェン捏造 ―名プロデューサーは嘘をつく―』(かげはら史帆/柏書房 P.125)

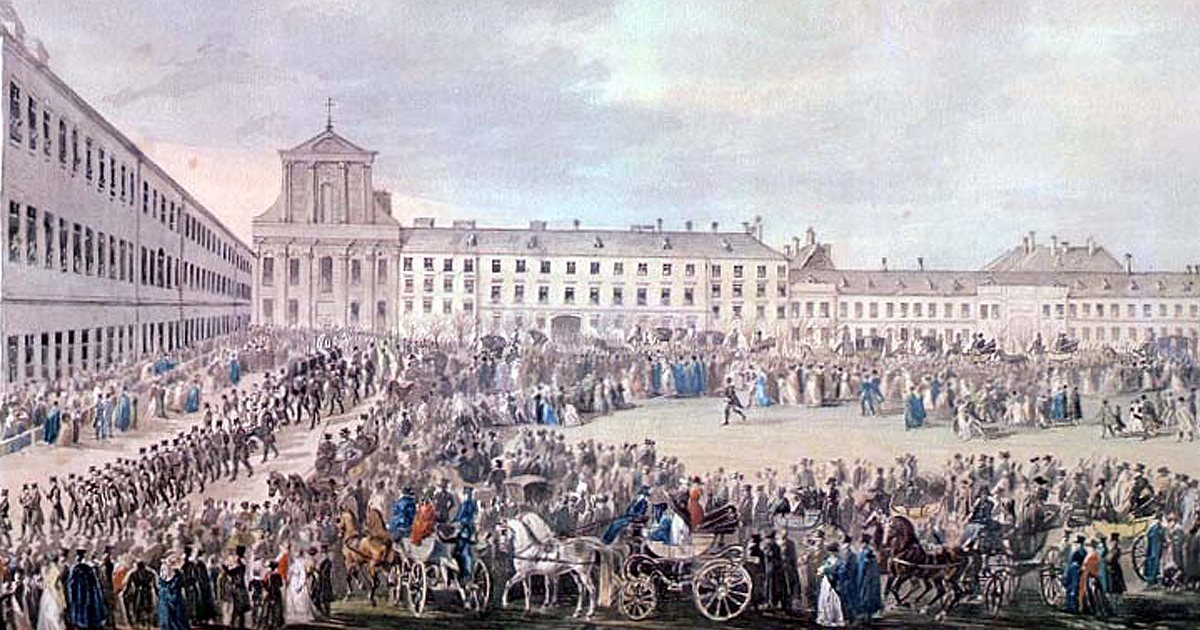

1827年3月29日、ウィーン。

寒空の下で執り行なわれたルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの葬儀には、2万人もの人びとが殺到したと伝えられています。

当時のウィーン市の人口は、中心部で5万人。郊外を含めても28万人。

実に人口の14人に1人が、西部のアルザー地区をめがけて殺到。警護のために軍隊が出動し、近辺の学校が臨時休校になるほどの大騒ぎになりました。

ベートーヴェンの親友シュテファン・フォン・ブロイニングの息子ゲルハルトは葬儀の様子をこう記している

「葬式の何時間も前から、たくさんの人たちがシュヴァルツシュパニエルハウス(ベートーヴェンの家)の前に集まっていた。(中略)群衆が家の中になだれこみ、その喧騒で弔いの合唱がなにも聞き取れない有様だった ―ゲルハルト・フォン・ブロイニングの回想録より」

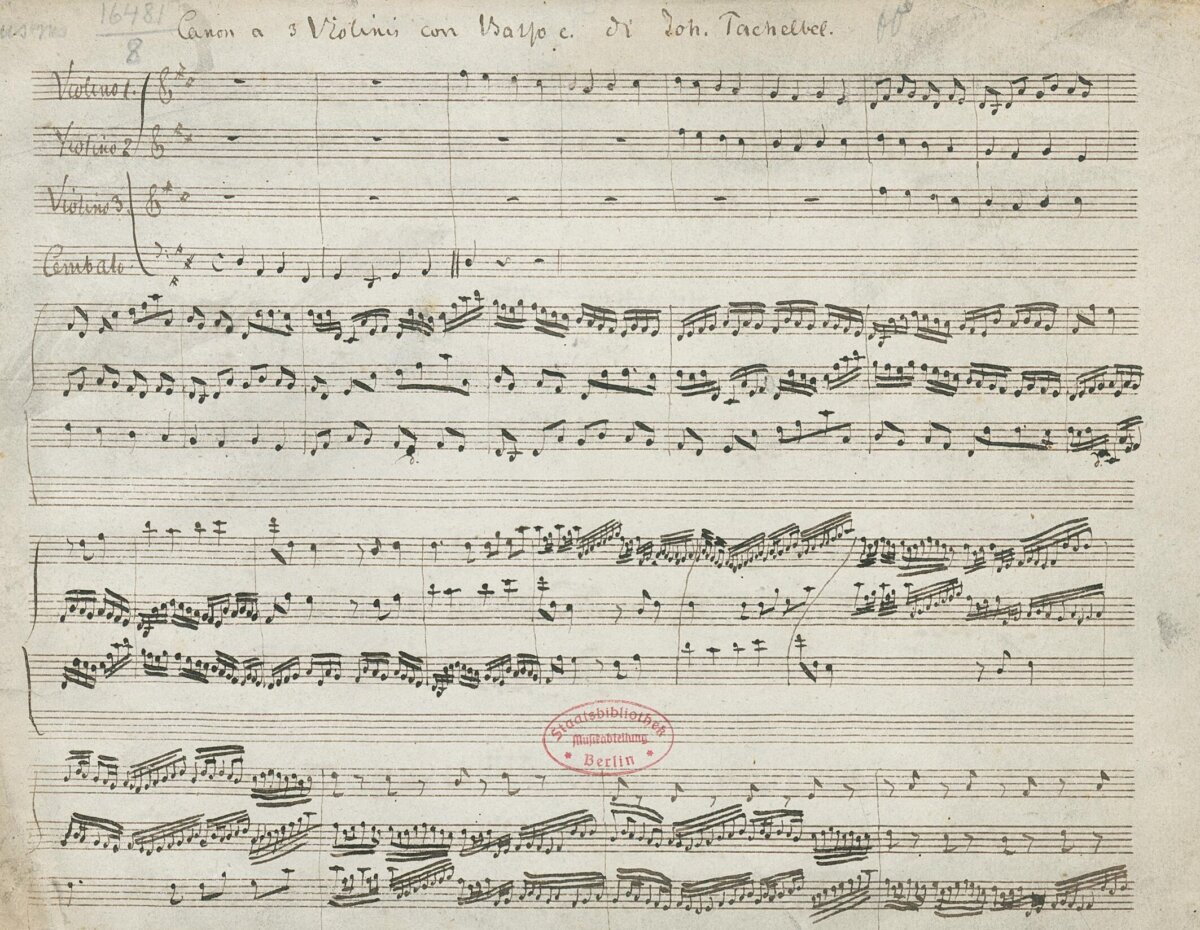

葬列で演奏されたとされているベートーヴェン作曲「3つのエクアーレ」

ベートーヴェンの死を悼んだ「一般市民たち」

さて、ここでひとつ疑問が浮かびます。

葬儀に集まった「2万人」とは、いったいどんな人びとだったのでしょうか。

ベートーヴェンが活躍した19世紀初頭は、しばしば、近代市民社会の幕開けの時代といわれます。

それまでは宮廷の占有物であった音楽が、1789年のフランス革命を経て、一般市民の趣味やたしなみとして普及した時代。

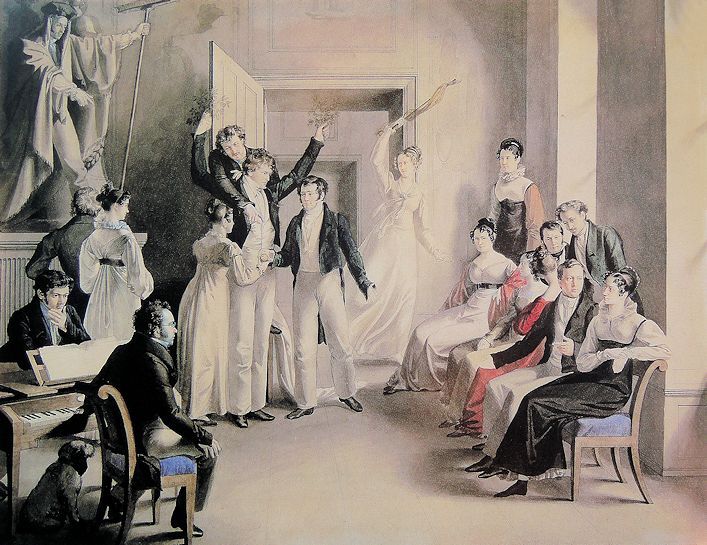

居間にピアノをあつらえ、シンプルで機能的な量産型の家具に囲まれて、家族や気のおけない友人たちと音楽を奏で、ワルツを踊る。ナポレオン戦争が終わった1815年以降に広がった、このようなこぢんまりとした市民カルチャーは、「ビーダーマイヤー」と呼ばれています。オペラのヒットソングを巧みにアレンジしたピアノの連弾や室内楽作品がもてはやされたのも、こうした社会背景があってのことです。

ビーダーマイヤー様式のシンプルな椅子が描かれている。

しかし、この時代に対して、ひところの日本における「一億総中流」のようなイメージを抱くのは正しくありません。

「市民社会」ということばに含まれる「市民」とは、当時の社会において、ごくひとにぎりの階層の人びとを指す語にすぎません。江戸時代の人びとが皆が皆、時代劇に登場する町人のように、歌舞伎や浮世絵を愛でてひょうきんに暮らしていたわけではないのと同じように、ウィーンにも、ピアノやマホガニー製の家具とは無縁の人生を送る人びとがたくさんいました。

「(埋葬式へ向かう葬列の中には)同地に住まう貧しい人びともいた」

ベートーヴェンの葬儀記録には、こんなことばが書き残されています。

このような階層の人びとは、ベートーヴェンの死の3年前に行なわれた『交響曲第9番「合唱」』の初演や再演に足を運ぶこともなかったでしょう。初演のチケット料金は、最低ランクでも2フロリン。工場労働者や家政婦の日当を何倍も上回る金額で、とても手の届くものではありません。彼らは、劇場に行くどころか、ベートーヴェンの音楽をまともに聴いたことすらなかったかもしれません。

そんな人びとさえも、ベートーヴェンの存在を知っており、街角で聞きつけた訃報に驚いて家を飛び出してきたのです。

著名な俳優やアーティストの死去のニュースを知り、熱心なファンだったわけでもないのにショックを受け、いてもたってもいられないような心地になってしまう。今日の私たちにとって「あるある」な心理体験を、当時の貧しい人びともまた味わっていたことになります。

それこそが、ベートーヴェンという音楽家の社会的な影響力の証であったといえるでしょう。

ベートーヴェンの死から約20年後、マルクスやエンゲルスといった社会思想家が彼らを「プロレタリアート」として顕在化させるまでは、歴史の表舞台に出てくることのなかった人びと。彼らの生きざまは、ベートーヴェンの史料のなかにも少しうかがうことができます。

耳が聞こえなくなった晩年のベートーヴェンが用いていた筆談用のノート──「会話帳」がそれです。このノートには、家族、友人や仕事仲間らの走り書きにまじって、たどたどしい筆跡が登場します。雇われの家政婦や料理女によるものです。教育を受ける機会も少なく、そして多くは東欧からの移民であった彼らは、目の前の大音楽家に畏敬を示しつつも、まちがいだらけの綴りでことばを書きつけるのです。(無理やり訳すると、こんな感じでしょうか)

「わたしキチン(キッチン)に、フレにく(ヒレ肉)があるのを目(見)ました、だからわたし、あしたぜんぶつかわないとです」

(ベートーヴェンの会話帳、1826年1月)

「無給の秘書」と「天才ピアニスト」ベートーヴェンと社会をつないだ2人の男

さて、かような一大イベントとなったベートーヴェンの葬儀を取りしきったひとりの男がいました。

アントン・フェリックス・シンドラー。当時31歳。

墓地や教会を選定し、弔辞の執筆を依頼しに走り、ほかの側近らと三日三晩で慌ただしく葬儀の準備を行った彼は、3年前に行なわれた『第九』初演にかかわった人物でもありました。

「無給の秘書」──シンドラーは自分自身をそう称しています。偉大な音楽家に損得ぬきで尽くしたことをアピールしたかったのでしょう。ベートーヴェンの生前は数年にわたって使い走り役をつとめ、死後は全部で3バージョンの『ベートーヴェン伝』を刊行しています。

シンドラーが著した伝記は、交響曲第5番のモチーフ「ジャジャジャジャーン」に関する有名なエピソードの出典元としても知られています。

ベートーヴェンはほとんど激情にかられたような口調で、私に楽想を説明してみせた。「かくして運命は扉を叩くのだ!」と。

しかし、1977年に東ベルリンで開催された「国際ベートーヴェン学会」で、衝撃的な事実が発表されます。

なんとシンドラーが、ベートーヴェン亡きあと、重要な伝記資料である「会話帳」の大量破棄と改竄に手を染めていたというのです。

この発覚以来、シンドラーの評価は急落。研究者や音楽ファンから激しくバッシングされることになります。

──そんなシンドラーの改竄とは、いったいどのようなものだったのでしょうか。彼は、とある1冊の会話帳に、次のようなニセのセリフを書き入れています。

「しかしあの少年の即興演奏は、厳密な話、即興と呼んでいいような代物ではありませんよ」

「少年」というのは、1820年代前半にウィーンでピアノを学んでいたフランツ・リスト少年のこと。

まるで生前のベートーヴェンにこっそり耳打ちしているかのような体で、シンドラーは、リストへの批判を展開しているのです。

なぜ、シンドラーはわざわざこんな改竄を行ったのでしょうか。

彼がノートに手を加えたと推測される1840年代の状況をみると、その理由がわかります。人気ピアニストとして大活躍していた30代のリストは、ベートーヴェンの故郷ボンにベートーヴェン像を建立するプロジェクトの支援を買って出て、チャリティー演奏会や式典の準備といった社会活動に邁進していました。

左:ボンの街に現在も建つベートーヴェン像

しかし、自らの手でベートーヴェンを崇め奉ろうとするリストの行動は、ともすると、亡きベートーヴェンの威光を自分の名声のために利用しようとする傲慢なふるまいのようにも見えました。

ただでさえ世間では、「リストは少年時代にベートーヴェンと会い、才能を称賛されていた」という根拠のない噂が出回り、リスト本人もまんざらではない様子。このままでは、ベートーヴェンのイメージが軽薄なピアニストによって穢されてしまう。そんな危機感を抱いたシンドラーは、リストとベートーヴェンの関係を否定するセリフの数々を「会話帳」に書き加え、ふたりを引きはがそうと企んだのです。

シンドラーの改竄は、これまで、秘書としての自分の立場を世間にアピールするために行なわれたと見なされ、非難されてきました。しかし彼の行為の根底には、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンという音楽家をどのように社会に向けてプロデュースすべきかという問題意識がありました。

葬儀の日、2万人もの有象無象の人びとがひしめく葬列を目の当たりにしたとき、シンドラーはベートーヴェンという音楽家の社会的な影響力をまざまざと認識し、楽聖のイメージを守らねばという使命感を胸に抱いたのでしょう。

「運命は扉を叩く」というフレーズが、2世紀の歳月を経て「2万人」から地球規模にまで拡散したいま。時代を超えて連綿とつづく葬列の末端につらなりながら、ベートーヴェンと社会との関係性を探求するのもまた一興ではないでしょうか。

関連する記事

-

読みものリスト《ラ・カンパネラ》の初版は今より何倍も難しかった!? ピアニスト・金子三勇...

-

読みもの【公演情報】ロン=ティボー・コンクールを沸かせたピアニストの演奏が日本で聴ける!

-

読みもの水辺の風景と鐘の音の街 ジュネーヴと、リスト《ジュネーヴの鐘》

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest