エリザベート王妃ってどんな人? 世界的コンクールに名を残したベルギーの“文化サポーター”

世界三大音楽コンクールのひとつにも数えられる「エリザベート王妃国際音楽コンクール」。名前はよく見るかもしれませんが、その名の由来となったエリザベート王妃とは、一体どんな人物だったのでしょうか?

華麗なる王族の血筋に生まれ、芸術を愛し数々の文化人と交流を重ねた彼女の生涯と、コンクールや音楽学校設立の経緯ををたどります。

1974年、東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程総合社会科学研究専攻修了。博士(社会学)。現在、京都産業大学外国語学部教授。専門は近世ハプスブルク君主...

エリザベート王妃のルーツ ~王族の血筋と自由な家庭環境

世界でもっとも権威ある音楽コンクールの一つにその名を残す、ベルギー王妃エリザベート(1876〜1965)。彼女はドイツ・バイエルンの名門ヴィッテルスバッハ家の出身で、ワーグナーのパトロン、そしてあのノイシュヴァンシュタイン城の建設者として知られるバイエルン王ルートヴィヒ2世を従叔父(いとこおじ)に持つ。また、ハプスブルク帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の后エリーザベトは伯母にして代母であり、その名は彼女に由来する。

伯母と同じく、エリザベートも王族の身でありながら、華麗なる宮廷生活とは距離のある環境で生育した。父カール・テオドールは戦争体験を契機に医学を志し、眼科医として活動した異色の経歴の持ち主である。この父のもと、エリザベートは旺盛な知的好奇心の赴くままに豊かな教養を身につけ(とくに音楽と医学)、慈善と奉仕の精神に加え、リベラルで柔軟な思考を育んだ。

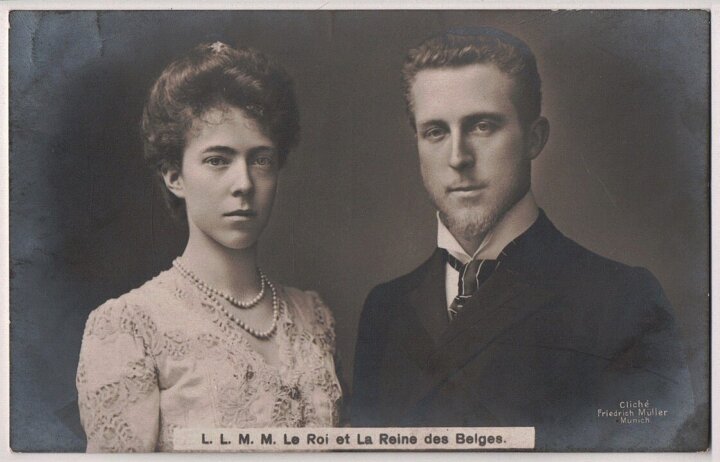

ベルギー王アルベールとの結婚と錚々たる文化人たちとの交流

1897年、エリザベートは生涯の伴侶となるベルギーのアルベール王子とパリで出会った。1900年、二人は結婚する。リベラルな志向を持ち、慈善に熱心で、学芸にも関心が深いという共通性が、二人を近づけたのだろう。この夫婦は敬愛され、彼らの住まいは文化人が多く集うサロンとなった。

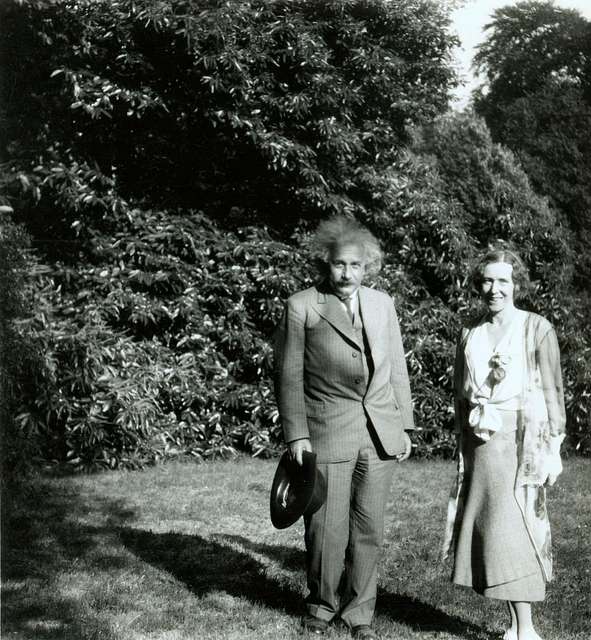

ここからエリザベートの、名だたる文化人たち——サン=サーンス、ロマン=ロラン、コクトー、タゴール、マリ・キュリー、シュヴァイツァー、パデレフスキ、アインシュタインなど——との生涯にわたる交遊が始まる。そしてその中に、フランクの「ヴァイオリン・ソナタ」の初演者として知られる大ヴァイオリニストのウジェーヌ・イザイがいたことが、後年のコンクール創設につながることとなる。

また、エリザベートは音楽家の支援にも熱心だった。その恩恵を受けた人物には、フォーレ、ストラヴィンスキー、ランドフスカ、ハスキルなどがいる。

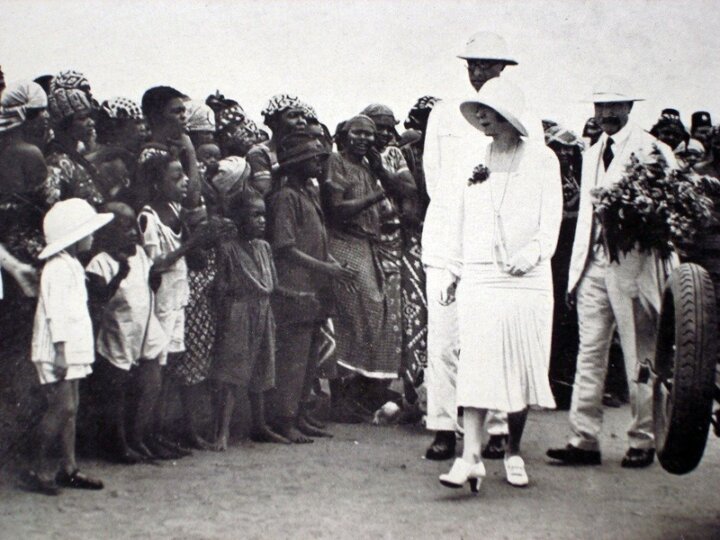

アルベールの国王即位から5年後、第一次世界大戦が勃発すると、エリザベートはドイツの親族と決別し、医療の充実に努めるなどしてベルギーに尽くした。そして戦後は国の再建に尽力する一方、学芸にも多くの時間を費やした。

23年にエジプトを再訪した際には、ツタンカーメンの墓所が発掘される現場に立ち会っている。この刺激からエリザベートはエジプト学財団を立ち上げ、その他にも複数の医療財団の設立に関わった。

イザイの遺志を継いで音楽コンクールと音楽院を生んだエリザベート王妃

そしてエリザベートは、31年に没したイザイの遺志を継ぎ、音楽家の育成にも乗り出した。イザイが設立した音楽財団を自らの名を冠して継承したのに続き、37年に「ウジェーヌ・イザイ・コンクール」を主宰したのである。

ここで優勝したのはダヴィッド・オイストラフ。翌年のピアノ部門では、エミール・ギレリスが栄冠を勝ち取った。ここから生まれた交流は長く続き、二人はのちに審査員の常連となる(なおエリザベートは、イザイから贈られたストラディヴァリウスをオイストラフに遺贈した)。

さらにエリザベートは、やはりイザイの構想に基づいて、39年に「エリザベート王妃音楽院」を設立した。

30年代の半ばから、エリザベートは次々と悲劇に見舞われた(夫のアルベールが登山中に転落死、長男レオポルドの妻アストリッドが自動車事故で死亡)。そして第二次世界大戦が勃発すると、ベルギーは再びドイツの占領下におかれた。

しかし、エリザベートはこのときも毅然とした態度を崩さなかった。なかでも、ユダヤ人が着用を強制されたダビデの星に似た五角形のブローチを公の場で着用して連帯の意を表し、その救済に努めたことは特筆に値する。その功績を称え、イスラエルは彼女を「諸国民の中の正義の人」に列した。

戦後に音楽支援も再開し日本とのつながりも

戦後、エリザベートは諸々の対立を超越し、ベルギーの象徴として存在感を放ち続けた。また彼女はアメリカやイスラエルなどだけでなく、ポーランド、ユーゴスラヴィア、ソ連(58年の第1回チャイコフスキー・コンクールに出席)、中国なども訪問して、「赤い王妃」と揶揄されつつ、東側とも交流した。

55年の第5回ショパンコンクールで2位となったウラディーミル・アシュケナージは、エリザベートが来賓の一人だったために会場の雰囲気が物々しくなり、それに呑まれたことが一因で力を出し切れなかったと述懐している。

第5回ショパンコンクールの映像に来場したエリザベートが映されている

戦後には音楽活動への支援も再開された。イザイ・コンクールは51年に「ベルギー王妃エリザベート国際音楽コンクール」と改称されて再出発し(このときの優勝者はレオニード・コーガン)、世界有数の権威を有するまでに発展した。この成功は、世界的な名士となったエリザベートの人徳なしには語れない。先述のアシュケナージも、このコンクールでは自由の味を満喫しつつ優勝している。

1951年のベルギー王妃エリザベート国際音楽コンクールにおけるレオニード・コーガンの演奏

1956年の同コンクールにおけるアシュケナージの演奏

また51年、広島音楽学校はエリザベートを後援者に迎えたことを機にエリザベト音楽大学と改称し、今日に至っている。こうした彼女の活動は、ベル・エポック期のヨーロッパ上流社会の良き伝統が最後の光芒を放ったものと言えるだろう。

エリザベート王妃のヴァイオリンの腕前は……?

ちなみにエリザベートはヴァイオリンを嗜み、すでに名を挙げた名手たちの他にもティボー、エネスコ、メニューインなどと交流し、アインシュタインとは合奏を楽しむ間柄だった。しかし、その腕前のほどは怪しかったらしい。

イザイは「彼女は神がかり的にひどく弾く」と評している。この言葉を踏まえると、やはり親交のあったカザルスの「彼女は王妃のように演奏する」という評も、含みのある言葉に聞こえてくる。ことによるとエリザベートのヴァイオリン演奏は、周囲にとって「ジャイアンリサイタル」のようなものだったのかもしれない。

イザイ:2つのヴァイオリンのためのソナタ イ短調

エリザベートと演奏するために作曲したといわれるが、その難易度から残念ながらデュオは実現しなかったそう。

関連する記事

-

読みもの30秒でわかるドヴォルジャーク:チェロ協奏曲 ロ短調

-

読みもの30秒でわかるサン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ

-

読みもの30秒でわかるモーツァルト:ピアノ・ソナタ第11番《トルコ行進曲付》

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest