ジャンヌ・ダルク~オペラにもエコーを残した「フランス救国の乙女」

クレオパトラ、メアリー・スチュアート、サロメ、ジャンヌ・ダルク……オペラには、歴史に実在した有名な女性が数多く登場します。彼女たちはオペラを通じて、どのようなヒロインに変貌したのでしょうか? その実像とオペラにおけるキャラクターを比較し、なぜそうなったのかを探っていきます。歴史の激動を生きた魅力的な女性たちの物語を、描かれた絵画や音楽とともにお楽しみください。

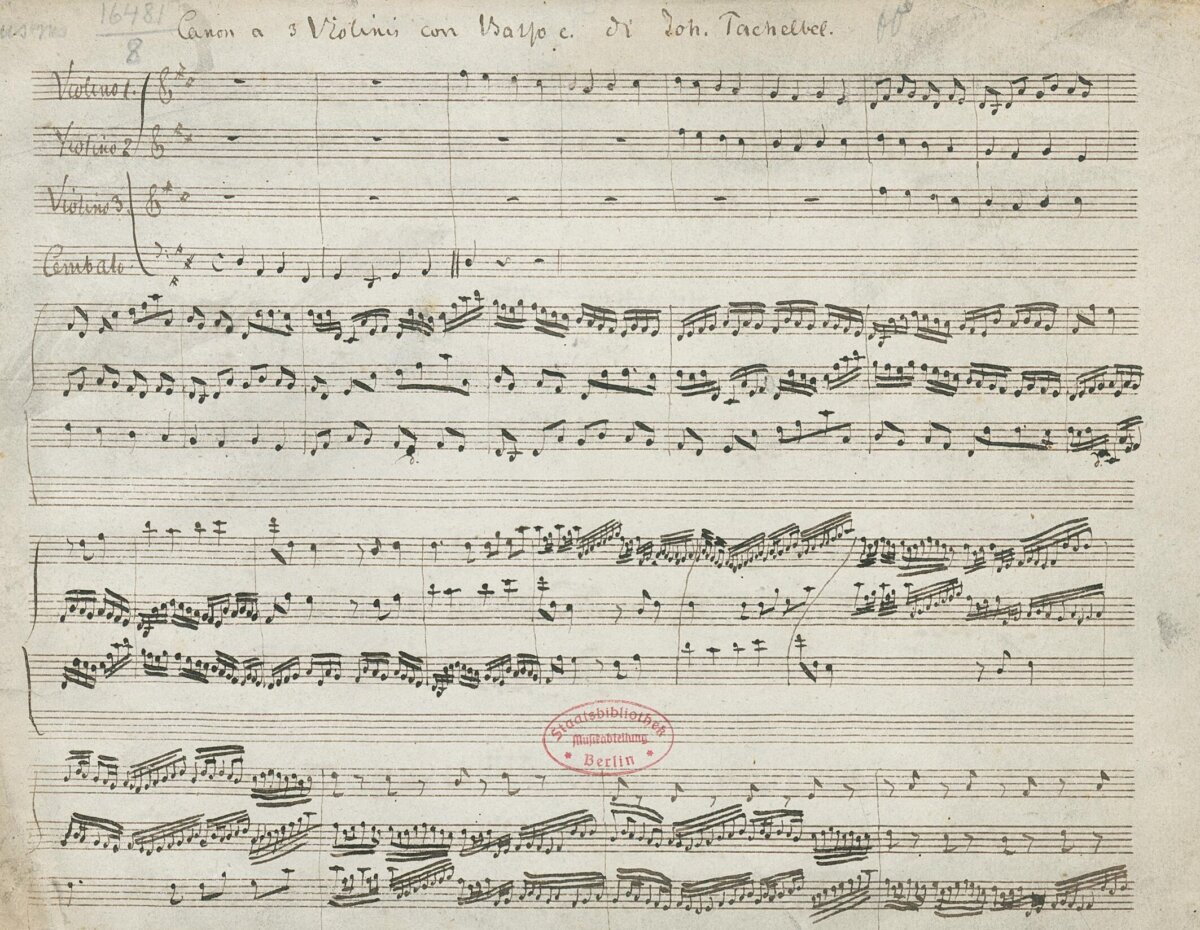

東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院博士課程満期退学(音楽史専攻)。音楽物書き。主にバッハを中心とする古楽およびオペラについて執筆、講演活動を行う。オンライン...

中世フランスの「救国の乙女」。農家の娘に生まれ、「神の声」を聞き、そのお告げに従ってイングランドとブルゴーニュの連合軍に包囲されていたオルレアンを解放し、シャルル7世をフランス王として戴冠させた。だがコンピエーニュの防衛戦でブルゴーニュ軍の捕虜となり、イングランドに引き渡される。ジャンヌは、教会に従わなかったという「異端審問」の罪に問われ、厳しい尋問の末に火刑になる。だが死後に「復権裁判」が行なわれて名誉を回復。1920年には列聖されている。

スピリチュアルなヒロイン

「あなたは、目に見えないものを信じますか?」

そう問われたら、どう答えますか?

筆者の答えは「イエス」である(ただし、いわゆるオカルトの類はあまり得意ではない)。そもそも音楽じたい目に見えない芸術だし、それに心を動かされるのは一種スピリチュアルな体験と言っていいのではないだろうか。

「信仰」も多分にスピリチュアルなものである。伝統的な宗教のほとんどは、「神」や「仏」という目に見えない存在を信じることから始まっている。そしてそれを信じている人々は、21世紀の今でも世界に億単位で存在する(ちなみに筆者は仏教徒だ)。まして自然(太古の宗教は自然から生まれた)と人間との距離が近く、宗教が今よりずっと身近だった時代、「神の声」が今より頻繁に聞こえても不思議ではなかったのではないだろうか。

「ジャンヌ・ダルク」は、そんな時代に生まれた一人の少女の物語である。

最大の栄光と転落を経験した劇的な人生

歴史に名を残している人物は多いが、ジャンヌほど劇的な人生を送った女性はまれだろう。彼女はわずか2年ほどで、最大の栄光と最大の転落を経験した。

彼女が生まれた時、母国フランスはイングランドと「百年戦争」(1337-1453)を戦っていた。イングランド(後のイギリス)とフランスの国境が、ざっくりと決まった戦いである。

農家の娘で、典型的な「信心深い、いい子」だったジャンヌは、13歳で「神の声」(彼女の証言によれば、聖マルグリート、聖カトリーヌ、大天使ミカエル)が聞こえるようになり、それに導かれるままにフランス王太子シャルルと面会し、包囲されていたオルレアンに入城して戦いに勝ち、フランス軍を優勢にした。もっと大きかったのは、父シャルル6世を亡くした後、戴冠していなかったシャルルを戴冠させたことだった。フランス国王の戴冠式が行なわれるランスは、敵方の支配下にあったのだ。

ジャンヌは王太子一行を導き、戦意を失って次々に降伏した街々を通ってランスに辿り着き、無事王太子を「シャルル7世」として戴冠させた。

だが新国王はジャンヌに対して冷たかった。最終的にジャンヌは、ブルゴーニュ軍に包囲されたコンピエーニュに派遣され、敗れて捕われる。ブルゴーニュは同盟軍であるイングランドにジャンヌを引き渡し、ジャンヌは「異端裁判」にかけられることになった。

仕組まれた「異端」裁判

注意してほしいのは、ジャンヌは「戦争捕虜」だったのに、宗教裁判にかけられたことである。ジャンヌが「神の声」を聞いたと主張していることは、カトリック教会から見れば到底認められることではなかったし、イングランドにしてみれば、ジャンヌの言う「神の声」がイングランドを敵だとみなしていることはとんでもないことだった。彼女が宗教的に「異端」だと断罪されれば、ジャンヌに戴冠してもらった新国王シャルル7世の正統性にも傷がつく。彼女の裁きは、どうしても宗教裁判でなければならなかったのである。

もう一つ、ジャンヌは「魔女裁判」にかけられたとしばしば誤解されているが、この時代はまだ「魔女」は一般的ではなく、あくまで「異端」裁判だったことは強調しておきたい。

ジャンヌの本領が発揮されたのは、まさにこの裁判においてだった。彼女は常に果敢で、慎重で賢かった。傍聴者は彼女が「優れた学者のよう」に答弁すると感心している。4か月の孤独な戦いで、ジャンヌが揚げ足を取られたことはなかった。だが裁判の結果が最初から決まっていたことは言うまでもない。最後は彼女は脅されて「改悛」に導かれ、そして罠にかけられるように「戻り異端」にさせられ、ただちに火刑になった。それも生きながら焼かれたのだ。1万人の見物人の前で。

死の間際にジャンヌは十字架を望み、イギリス兵が掲げたそれを目にし、イエスの名を叫びながら事切れた。「それは、殉教者たちの伝えられる最期を読む通りでした」(最後まで彼女に付き添った修道士の言葉)

一躍「フランス史のヒロイン」に

ジャンヌの人生が広く知られるようになったのは、フランス革命以後である。それまでは、「神の声」を聞いたなどという話は、迷信深く古臭い中世の遺物のように扱われていた。それがフランス革命を経てナショナリズムが芽生えた時代に、ナポレオンによって愛国者として「再発見」されたのである。さらに裁判記録が発見されて実像が明らかになり、ジャンヌは一躍「フランス史のヒロイン」になった。絵画、彫刻から文学まで「ジャンヌもの」が数多く現れた。現代日本でも、ジャンヌはマンガやゲームで再生産されている。

歪められたヒロイン像~ヴェルディとチャイコフスキーによるオペラ化

とはいえ、ジャンヌをヒロインにしたオペラは少ない。ドイツの作家シラーが著した戯曲『オルレアンの乙女』からは、ヴェルディの《ジョヴァンナ・ダルコ(=ジャンヌ・ダルクのイタリア語読み)》と、チャイコフスキーの《オルレアンの乙女》という2つのオペラが生まれている。前者はかなり荒唐無稽だが、後者はチャイコフスキーが自身で台本も書いたグランド・オペラで、それなりに筋は通っている。筆者が納得できないのは、いずれもジャンヌが人間の男性と「恋」に落ち、そのために神に見放される展開になっていることだ(シラーの原作がそうなっているからなのだが)。いくらオペラに恋愛は不可欠だと言っても、ジャンヌと「恋」ほどそぐわないものはない。

♪ヴェルディ《ジョヴァンナ・ダルコ》第2幕「ああやっと、ここでは天が自由にひらけていて」~「ああ、予言の森よ」(ジョヴァンナのアリア):ランスでの国王の戴冠式を終えたジャンヌが、

♪チャイコフスキー《オルレアンの乙女》第1幕「さようなら、美しい丘と森」(ジャンヌのアリア):神からの使命に応えて旅立つジャンヌが、故郷に別れを告げる感動的なアリア

ジャンヌの内面に光を当てたオネゲル《火刑台上のジャンヌ・ダルク》

20世紀、よりジャンヌの内面に光を当てた作品が現れた。それがオネゲルの《火刑台上のジャンヌ・ダルク》である。

異端審問で死刑が決まったジャンヌ・ダルクは、処刑前夜、牢獄で修道士ドミニクの訪問を受ける。ドミニクはジャンヌに真実を告げるため、天から遣わされた人物だった。ドミニクに導かれてジャンヌはこれまでの人生を回想し、ドミニクはジャンヌの人生を弄んだ王たちと偽の裁判を告発する。翌朝、ジャンヌは火刑台で炎に包まれるが、聖母の励ましで自ら鎖を断ち切り、天国に導かれる。

本作はオペラではなく「オラトリオ」(宗教的音楽劇)で、主役のジャンヌと修道士ドミニクは俳優が演じるというユニークな作品だが、ジャンヌを扱った音楽劇の中ではもっとも人気が高い。彼女の回想という形で人生を辿りつつ、ジャンヌを断罪した人々を風刺し、最後はジャンヌが天に迎えられる様子を静謐に描く。最後に歌い上げられるのは、ジャンヌの「神への愛」だ。それこそ、彼女にふさわしい。

♪オネゲル《火刑台上のジャンヌ・ダルク》第4曲「野獣に引き渡されるジャンヌ」:彼女に対する裁判を行なった側を野獣に例えて風刺した諧謔的な音

♪オネゲル《火刑台上のジャンヌ・ダルク》最終曲「火に包まれるジャンヌ」:炎に包まれたジャンヌが、聖母マリアに励まされて自ら鎖を解き、

ナポレオンがジャンヌを「救国の乙女」として持ち上げたように、本作もまた、第二次世界大戦中のナショナリズムを背景に生まれた。本作の台本を書いたクローデル(有名な彫刻家カミーユ・クローデルの弟)は、敬虔なカトリック教徒で、ジャンヌに心酔していた。このような作品が生まれるのももっともである。

短い人生をひたむきに生き、歴史を変えた一人の少女。そのエコーは、これからも時代や国境を超えてこだまし続けるだろう。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest