スクリャービンの造語癖が炸裂! 奥さんへの手紙で「ぼくの素晴らすぃひと、ぼくのかわゆ~いひと」

大作曲家たちも、恋に落ち、その想いを時にはロマンティックに、時には赤裸々に語ってしまいました。手紙の中から恋愛を語っている箇所を紹介する、作曲家にとってはちょっと恥ずかしい連載。

第11回は、スクリャービンが妻ヴェーラ・スクリャービナに書いた手紙をご紹介! あれ、ちょっと様子がおかしいですね……この独特な口調はどういうことなのでしょう。筆者渾身の日本語訳をご覧ください。

音楽学者。東京大学特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)、東京藝術大学音楽学部楽理科教育研究助手。専門は20世紀初頭のロシア芸術音楽。東京藝術大学音楽学部楽理科...

ぼくのご嫁ちゃん、ぼくの素晴らすぃひと、ちょっとしたお願いがあります。サーシャ・サフォーノヴァが風邪気味だったら、彼の家には行かないで、君とお子っちのことがちんぱい[心配]なんだ。それかどうか気をつけて。しゅぐにきみに会える、あと数日だ。どうか寂しく思わないで、ぼくの大切な黄金よ、よく練習して、ぼくたちの子どもの面倒をみていれば、時間はあっという間に過ぎるはず。とってもきみに会いちいよ、ぼくのかわゆ~いひと、きみがサプラ~イズでここにきてくれちゃったりしたらうれしいんだけど。ママ、ぼくのママっち、僕はいつも、どうやったらきみにまた会えるか、どうやったらきみと一緒にちあわせ[幸せ]に過ごせるかばかり考えているよ。

(アレクサンドル・スクリャービンからヴェーラ・スクリャービナへ、1898年11月30日/12月12日付)

日付はロシアにおける「旧暦/新暦」表記。強調は引用者による

親密な人限定! スクリャービンの造語癖

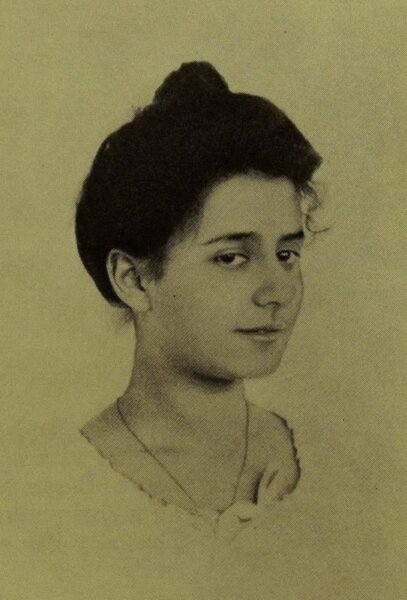

スクリャービンの妻、ヴェーラ・スクリャービナ(旧姓イサコーヴィチ、1875~1920)は、モスクワ音楽院でパーヴェル・シリョーツェル教授のもとで学び金メダルを得て卒業した優秀なピアニストだった。彼女は1897年にスクリャービンと結婚し、祖国のみならずパリ、ベルリン、ウィーンを巡っての演奏会ツアーで夫の作品を広めながら、楽譜校正のアシスタントも努めた。4人の子ども(リーマ、エレーナ、マリーヤ、レフ)に恵まれた二人は、周囲の目には理想的な夫婦に映ったことだろう。

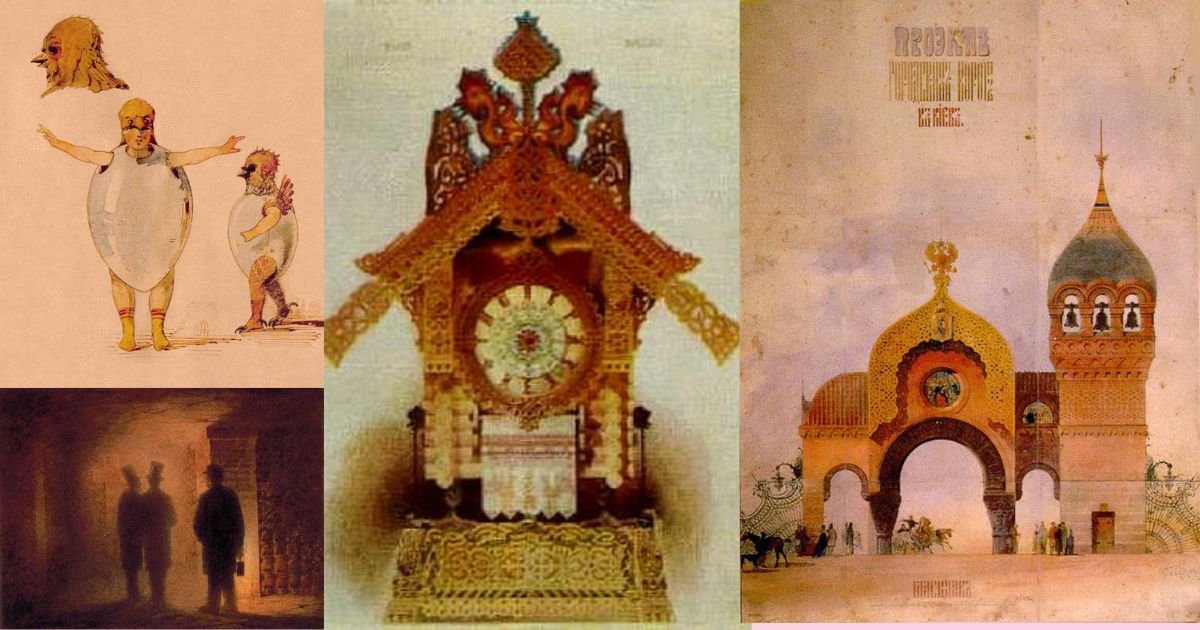

手紙が書かれたのは1898年11月末、長女リーマが生まれた年のことである。手紙を送る2日前にペテルブルクの帝室ロシア音楽協会の定期交響楽演奏会で、自作の「ピアノ協奏曲作品20」を披露する栄誉に預かったスクリャービン。しかしその演奏会で指揮者を務めたスクリャービンの師匠サフォーノフはどうしたことか動揺した様子で、公演半ばで急いでモスクワへの帰途に就いてしまう。

演奏会の前に愛娘のサーシャことアレクサーンドラが突如として重い感冒にかかった旨の電報を受け取ったのである(残念なことにサーシャとその姉アナスタシーヤはこの感冒が原因でこの直後に亡くなってしまい、ヴェーラはその葬儀に出席した旨の返信を送っている)。そうした状況を受けて書かれた手紙だが、スクリャービンの口調は意外なほどに軽やかだ。

スクリャービン:ピアノ協奏曲作品20

手紙の特徴的な言葉遣いに注目してほしい。「ご嫁ちゃん」、「お子っち」、「ちんぱい」、「会いちい」……太字になっている、おかしな口調に見えるところは、原文の口調もおかしい箇所だ。どうか頭をひねった翻訳をご寛恕願いたい。私たちも大切な人や可愛がる動物に対して、普段は使わないような言葉を使うことがある。スクリャービンの場合、こうした造語癖は親密な手紙の特徴となっていた。人名を原型がわからないほどもじったり、単語の綴りを大きく変えたりすることも珍しくなかったのである。温かい家庭生活が目に浮かぶようで、彼に対する親近感が湧いてくる。

しかし、そんな愛情に満ちた日々は永くは続かなかった。結婚から6年後の1903年、スクリャービンは新たなミューズ、タチヤーナ・シリョーツェルとの交際を始める。ヴェーラの恩師シリョーツェル教授の姪というなんとも皮肉な縁を持つ人物だった(詳しくは前回の「スクリャービンと二人の『愛しい人』〜同日に書かれた2通のラブレターと三角関係の予感」参照)。

1905年6月には公然と同棲を始めたスクリャービンとタチヤーナ・シリョーツェル。7月の娘リーマの葬儀を最後に、彼がヴェーラと面会することは二度となかったという。彼は祖国から離れて、タチヤーナとの新しい、スキャンダラスで波乱に満ちた生活に踏み出すことになる。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest