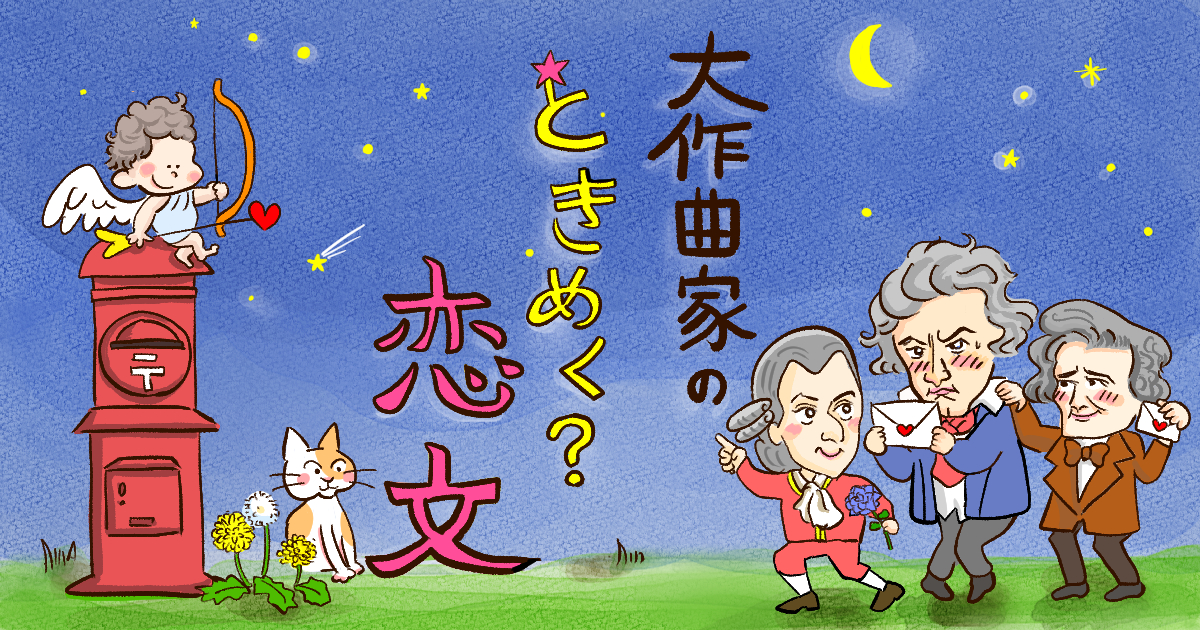

スクリャービン「僕のしゅてきな人」〜手紙から見える等身大の作曲家像

大作曲家たちも、恋に落ち、その想いを時にはロマンティックに、時には赤裸々に語ってしまいました。手紙の中から恋愛を語っている箇所を紹介する、作曲家にとってはちょっと恥ずかしい連載。

第12回は、スクリャービン編の最終回! 仕事先のローザンヌから妻に送った手紙から、作曲家のどのような一面が見えてくるでしょうか。

音楽学者。東京大学特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)、東京藝術大学音楽学部楽理科教育研究助手。専門は20世紀初頭のロシア芸術音楽。東京藝術大学音楽学部楽理科...

大切な人、どんなに君の素敵な愛らしい手紙に感謝していることか。僕はまさに今こそ君の優しさが必要だったんだ(中略)無事に[ローザンヌに]到着したよ。パパとママが駅で迎えてくれて、会えてうれしいだってさ。二人ともやさしくしてくれて、世話を焼いてくれた。パパと僕は、もちろん夜1時まで語らい合ったけど、怒らないでくれ、良い子ちゃん、こんなこと、今後やらないって約束するからね。君のことと、僕たちの仕事についてたくさん話したよ。パパは、ヴェーラ氏に激怒していて、断固とした措置をとることもやぶさかではないってさ。僕にたくさん慰めの言葉をかけてくれたよ。そのおかげで気分は悪くない。明日にでも仕事に取りかかれそうだ。なかなかのアップライト・ピアノを3週間レンタルしているから、明日はそれを運び込んでもらう予定。

昨日手紙を書き終わらなかったので続けます。(中略)さて、僕のしゅてきな人[素敵な人]、出かけなきゃ、手紙を出してくるよ、それから仕事だ。またね、僕の喜び、激しく、激しく口づけをするよ、僕の愛する人。もっとたくさん手紙を書いてね。ママと子どもたちにももっと強くキスをしておいて。

写真を撮って僕に送ってよこしてね!

1913年9月12〜13/25〜26日

ローザンヌのスクリャービンからモスクワのタチヤーナへの手紙

前妻との離婚騒動と恋人や家族への愛

おおよそ5年にわたる国外生活から1910年にモスクワに完全帰国したあとも、スクリャービンはたびたび国外へと渡航し、時に仕事をし、時に友情を温めた。内縁の妻としてなんとなくロシア社会の中でも認められたタチヤーナとは普段は同居しているから、手紙のやりとりは少ない。だが、こうした国外出張の機会に、スクリャービンは度々最愛の人へと手紙を書き送り、互いの愛を確かめ合った。

上で引用したのはそうした手紙の一例で、スクリャービンがスイスはローザンヌに仕事をしに行き、外交官だった自身の父ニコライと義母オリガに迎えられたことを報告している。話題になっているのは事実上の前妻ヴェーラとの離婚騒動のこと。

当時のロシアの婚姻周りの法制度は極めて厳格で、というのも婚姻関係を取り仕切っていた正教会が結婚を「解消不可能な秘蹟」と位置づけて神学的に離婚を禁じていたからだった。離婚が認められる条件は不倫、行方不明、シベリアへの終身流刑など非常に限定的で、しかも離婚許可には数年の期間と複雑で高額な手続きが必要だった。

スクリャービンは覚悟のうえでこの手続きに踏み出そうとしていたのだが、ヴェーラは真っ向から反対していた。タチヤーナにも、彼女とスクリャービンの子どもたちにも、スクリャービン姓を名乗ることを認めず、頑なに自身と我が子たちが法的にスクリャービン家の一員であるという他立場を捨てようとはしなかった。

引用の手紙が書かれた1913年に作曲されたピアノ・ソナタ第8番、第9番

神秘主義的な作品や壮大な哲学的構想で知られるスクリャービンだが、こうした私的な書簡が明かすのは、世間で流布する「奇異な天才」像とはまったく異なる姿である。恋人への愛情を率直に(ときに造語も交えて)表現し、両親に温かく迎えられて安堵し、法的な困難に現実的に対処しようとする——そこには、愛に悩み、家族を大切にし、社会制度の重圧に直面する、極めて普通の人間としてのスクリャービンがいる。

書簡という一次史料が教えてくれるのは、エキセントリックな逸話の向こうにある、等身大の人間の姿なのだ。この飾らない人間性もまた、彼の音楽を作り出した源流だったのかもしれない。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest