音楽を奏でる絵#3 マネが憧れ描いた スペインと音楽

西洋美術の歴史の中から音楽の情景が描かれた作品を選び、背景に潜む画家と音楽の関係、芸術家たちの交流、当時の音楽社会を探っていく連載。第3回はマネ。スペイン絵画を敬愛したマネは、当時流行していたスペイン趣味の音楽とも響き合う作品を残しています。

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学ピアノ科(江戸京子氏に師事)を経て、コロンビア大学教養学部卒業(音楽、美術史を専攻)。マンハッタン音楽院でピアノ、イエール大学大学...

「近代絵画の父」と称されるエドゥアール・マネ(1832ー1883)は、前代の画家たちのさまざまな要素を取り入れつつ、革新的なリアリズムや色面構成などで時に批判を浴びたりもした。独自のイメージを探求していく画家マネは、音楽とも近い関係にあった。

1.「ピアノを弾くマネ夫人」~マネの生活に溶け込んでいた音楽

マネがオランダ出身でオルガン奏者の娘、シュザンヌ・レーンホフと正式に結婚したのは1863年。二人の関係は1849年に遡り、彼女はマネと弟にピアノを教える家庭教師であった。夫妻は定期的に音楽の夕べを催し、友人シャブリエは1873年に彼女に「即興曲」を献呈している。

マネはピアノに真剣に向き合う毅然とした夫人を描いており、妻の音楽に対する真摯な姿勢に敬意を表している。

▼シャブリエがマネ夫人に献呈した「即興曲」

シュザンヌのピアノを聴くマネの姿をドガが描いたが、正確に捉えられていないと思ったのか、マネは夫人の部分を切断したというエピソードがある。ドガは後にこのカンバスに薄茶色の細長い部分を継ぎ足し、二人の口論の跡を残している。

妻のピアノを聴きながらソファに寄りかかるマネは、親しい仲間だからこそ見せるくつろいだ雰囲気。マネ夫妻の私的な日常がドアから垣間見えるようだ。

このように音楽が生活に溶け込んでいたマネは、音楽に関連づけた作品を何点か残している。イタリアやオランダの先人たちからも題材や構図を吸収しているが、当時の時流を含め彼のスペイン趣向から生まれた作品に焦点を当ててご紹介したい。

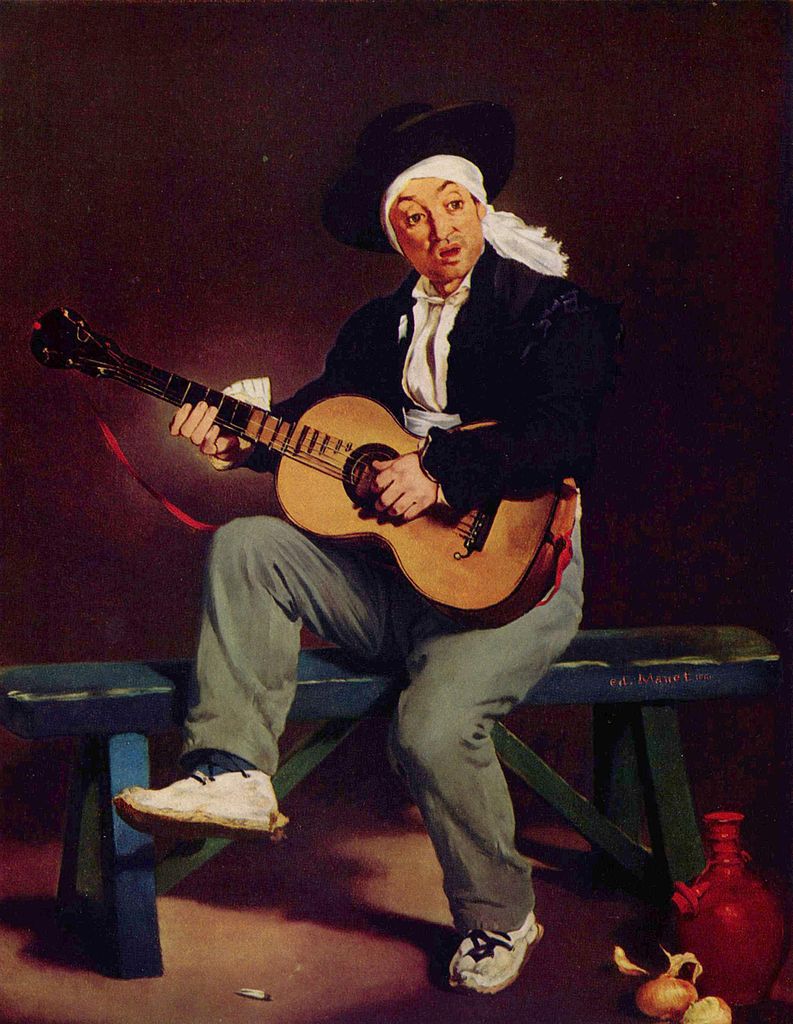

2. 「スペインの歌手(ギタレロ)」~サロン初入選の一作はギター弾きの絵姿

ナポレオン3世の后ウージェニーがスペイン出身だったこともあり、フランスでは19世紀半ばからスペインの文化と民俗に強い関心が寄せられた。マネはベラスケスやゴヤなどのスペイン絵画を敬愛し、とくにベラスケスの、限定的な色調から力強い画面を作り出す肖像画に触発される。

ギターはマネの絵画の中でもっとも頻繁に登場する楽器だ。本作は1861年のサロン(官展)で初入選し、マネへの注目もさることながら、ギターを奏でる絵姿がフランスで広まるきっかけになった。

フランスの作曲家もスペイン趣向の刺激を受けて作品を書き、ラロ「スペイン交響曲」(1874年)、ビゼー「カルメン」(1875年)、シャブリエ「スペイン」(1883年)などが続く。

▼ラロ:スペイン交響曲(トラック1~5)

▼シャブリエ:スペイン

1862年、マネはスペインの舞踊団によるパリ公演に感激し、主要メンバーを友人のアトリエに招いて絵筆をとった。二組の男女のダンサーの左右に二人のギター奏者が立ち、背景にはマントで顔を隠した怪しげな風貌の二人の男を潜ませて、明暗と奥行きを感じさせる。

一座のプリマ、ローラ・ド・ヴァランスの肖像画は、色彩豊かな1枚。背景には舞台裏の格子を描き、右奥には観客席を配している。

ローラのポーズは《黒衣のアルバ女公爵》と同じで、ゴヤの構図を土台にしている。とはいえ、太いまつ毛と強い目力や、前に出す鍛えられた脚の描き方が表すように、マネが強調したいのは音楽に乗りステージに踏み出す舞台人の気概だろう。

3.「煙草を吸う女」~オペラ《カルメン》と響き合う絵

ビゼーはオペラ・コミック座の新作に、スペインを舞台にしたメリメの小説「カルメン」(1845年)を選ぶ。しかし明るく愉しいオペラを上演してきた劇場は、不品行な人物が多勢登場し、殺人も起きる原作に難色を示した。ビゼーから依頼されたアレヴィとメイヤックの台本は、かなり改変されている。

▼ビゼー:カルメン

オペラの登場人物や場面は、マネの絵画とも照らし合わせられる。「煙草を吸う女」にはカルメンや煙草工場の女工たちが当てはまるし、闘牛士や闘牛場の絵も描いていた。

ビゼーの音楽は、例えばハープや弦楽器のピッチカートでギターの響きを作り上げて、スペインを描写する。「今回、私は明快で生き生きとした色彩と旋律に溢れた作品を書いた」と語るように、聴衆の想像力を掻き立てる。

マネは下層社会や政治動乱の処刑場面の作品も描いており、現実を広い視点から絵画に表現した。ビゼーも従来のオペラから見れば物議を醸すようなリアリズムの物語を取り上げたが、底から歌う情念で後世に愛される名作を残した。

マネは1880年の夏にパリ郊外のベルヴュで療養中、家主であったオペラ歌手のエミリー・アンブルを描く。前年にアメリカでカルメンを演じた彼女は、再び渡米する直前であった。

輪郭をぼかし動きを感じさせる筆致の扇は「カルメン」の扇情的な劇展開を、胸元の赤い飾りリボンはヒロインの最期の血を暗示するようにも読める。

4. 「笛を吹く少年」~空気を震わす音を連想させる背景

マネは「笛を吹く少年」の前年1865年の夏に、初めて憧れのスペインの地を訪れた。友人の画家ファンタン=ラトゥール宛の手紙で「ベラスケスを見るだけでも旅行の甲斐があった……彼は画家の中の画家である」と記している。とくに「道化師パブロ・デ・バリャドリード」で「生き生きとしたこの男を取り囲んでいるのは空気なのだ」と絶賛し、その画風を意識するようになる。

「笛を吹く少年」の背景は風景や内装などが描かれず、二次元的な画面が浮世絵的とも言われる。平面化し密度が濃い色面を、書道のような黒い輪郭線で縁取るように描かれた少年は、ゆらめく大気から身体が切り抜かれて前に歩み出そうとするかのようで鮮烈だ。

「笛を吹く少年」の原題は「ファイフ吹き」で、おもに軍楽隊で用いられた高く鋭い音質の横笛を指している。縦長に掛けられる笛のケースや上着ボタン、帽子の飾り房の金色は、マットな画面が多い中で光沢を生み出し、ピッコロやフルートの音色の艶を思い起こさせる。

ここで名画と名曲を絡めて連想してはいかがだろう。「カルメン」第1幕で子どもたちの合唱と共に演奏される、鼓笛行進曲の歯切れの良いピッコロの音。第3幕への間奏曲でハープの分散和音に伴われて奏でられる、ノスタルジアに誘うようなフルートの旋律。マネが描く空気のような背景は、各々が好きなように音の線と色を思い描けるようになっている。

▼ビゼー:カルメン 第3幕への間奏曲

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest