【音楽を奏でる絵】画家レーピンと「ロシア五人組」が活躍した19世紀

西洋美術の歴史の中から音楽の情景が描かれた作品を選び、背景に潜む画家と音楽の関係、芸術家たちの交流、当時の音楽社会を探っていく連載。第8回は、19世紀後半のロシアで活躍した画家レーピンを取り上げ、彼が描いた数々の肖像画から、名だたる音楽家たちが独自の芸術創造を探究した時代を見ていきましょう。

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学ピアノ科(江戸京子氏に師事)を経て、コロンビア大学教養学部卒業(音楽、美術史を専攻)。マンハッタン音楽院でピアノ、イエール大学大学...

ロシア国民楽派の「力強い一団」(ロシア五人組*)と呼ばれた作曲家たちが活躍した19世紀後半、美術界では「移動派」(啓蒙の目的で美術展をロシア各地に巡回させたことに因む名称)の画家たちが活躍した。

共に西欧主流のアカデミズムに抗うような、ロシア独自の芸術創造を探求する流派だが、その代表的な画家イリヤ・レーピン(1844−1930年)を取り上げる。

彼が描いた音楽界の人物たちや、音楽作品に関連する絵画から、当時のロシア音楽界を見てみよう。

*ロシア五人組:1867年バラキレフ、ボロディン、キュイ、ムソルグスキー、リムスキー=コルサコフらを、スターソフが「力強い一団」と命名。1850年代末から国民音楽を模索し、西欧音楽界だけを崇拝する音楽院やロシア音楽協会に反発した

1. 「スラヴ民族の作曲家たち」~「ロシア国民音楽の父」グリンカへの敬意

時代を超えたロシア、チェコ、ポーランドの音楽家たち20名以上が一堂に集まる、想像上の会合。

手前で対話するのは作曲家グリンカ、バラキレフ、リムスキー=コルサコフと作家/音楽評論家オドエフスキー。右側でピアノを囲むのはルビンシテイン兄弟。右奥で譜面を持つショパン、左側で楽譜を捲るスメタナ。このような汎スラブ音楽家連盟では、どのような会話がなされ得るのだろうか。

「ロシア国民音楽の父」と呼ばれるミハイル・グリンカ(1804-57)の《ルスランとリュドミラ》(1842)は、プーシキンの原作に基づく彼の2作目のオペラ。躍動感に溢れる序曲が有名で、単独で演奏されることも多い。

第1作《皇帝に捧げた命》(1836)と共に、イタリアのオペラ形式に則りながらも、ロシア民謡の特徴も取り入れたロシア語のオペラ作品だ。

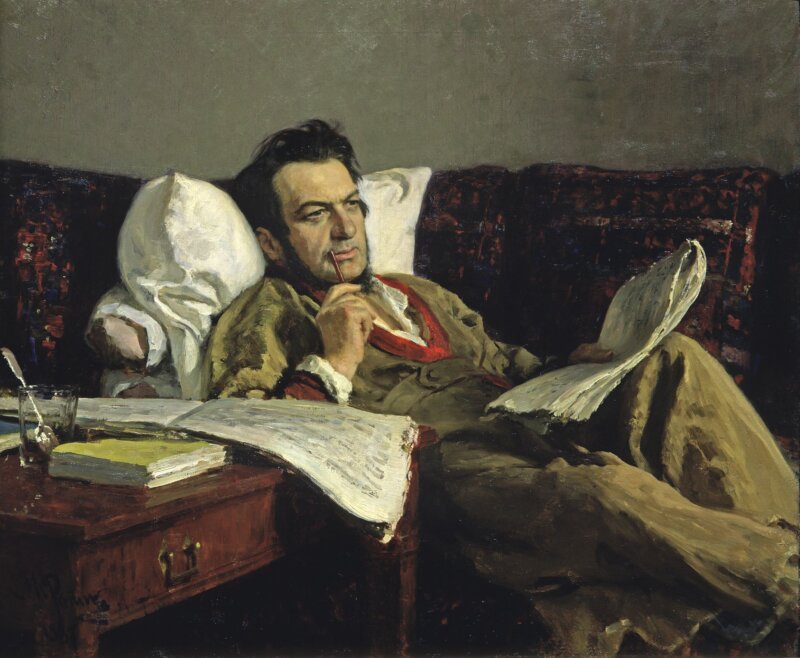

ロシア国民楽派の祖とされたグリンカへの敬意を表しているのであろう。レーピンによる肖像画としては珍しく、対面ではなく、モデルの死後30年に描かれた。遠くを見つめながら音楽を熟考する作曲家の姿を伝える。

▼グリンカ《ルスランとリュドミラ》

モスクワの実業家で美術蒐集家のパーヴェル・トレチャコフ(トレチャコフ美術館に名を遺す)は、同時代のロシア文化人の肖像画を画家たちに多数注文した。

人間心理の洞察力に優れたレーピンは、文豪トルストイや重労働に課せられる民衆も含め、さまざまな分野の人間の表情を不朽のものにした。

彼は同志の移動派画家クラムスコイに、「人間の顔と魂、生活のドラマ、自然の印象とその生命、そして歴史の精神そのもの――これが私たちのテーマなのです」と語っている。

ピアニスト、指揮者、作曲家のアントン・ルビンシテイン(1829-94)は、1859年にロシア音楽協会を発足させ、1862年にサンクト・ペテルブルグ音楽院を創設して初代院長となった重鎮だ。アントンの弟ニコライもピアニスト兼作曲家で、1866年にモスクワ音楽院を創設した。

アントンの容姿や弾き方は、リストやモシュレスも言及したように、当時はベートーヴェンを彷彿とさせるものだったようだ。ドイツ・ロマン派寄りの保守的な作風で西欧派とされる彼らと、かたやロシア独自の音楽を見出そうとした「力強い一団」と呼ばれるロシア国民楽派。19世紀後半のロシア音楽界は、これら異なる二派による刺激に満ちていた。

2. 「モデスト・ムソルグスキーの肖像」 ~「力強い一団」との交流から生まれた絵

モデスト・ムソルグスキー(1839-81)が亡くなる直前に描かれた肖像画。当時モスクワに住んでいたレーピンは、1881年3月に4日間連続でサンクトペテルブルクの陸軍病院に通い、大事な友の最期をカンヴァスに留めた。42歳のムソルグスキーが永眠したのはその11日後だった。

観るものを惹きつけるのは、作曲家の澄んだ瞳だろう。その眼はアルコール依存症や隠れた苦悩を露にしながらも、ピュアで穏やかに見える。死が近づく中でも、遠くからの霊感を感じようとする眼差しが巧みに描かれている。

レーピンはトレチャコフから受け取った本作の代金を、ムソルグスキーの記念碑のために寄付した。

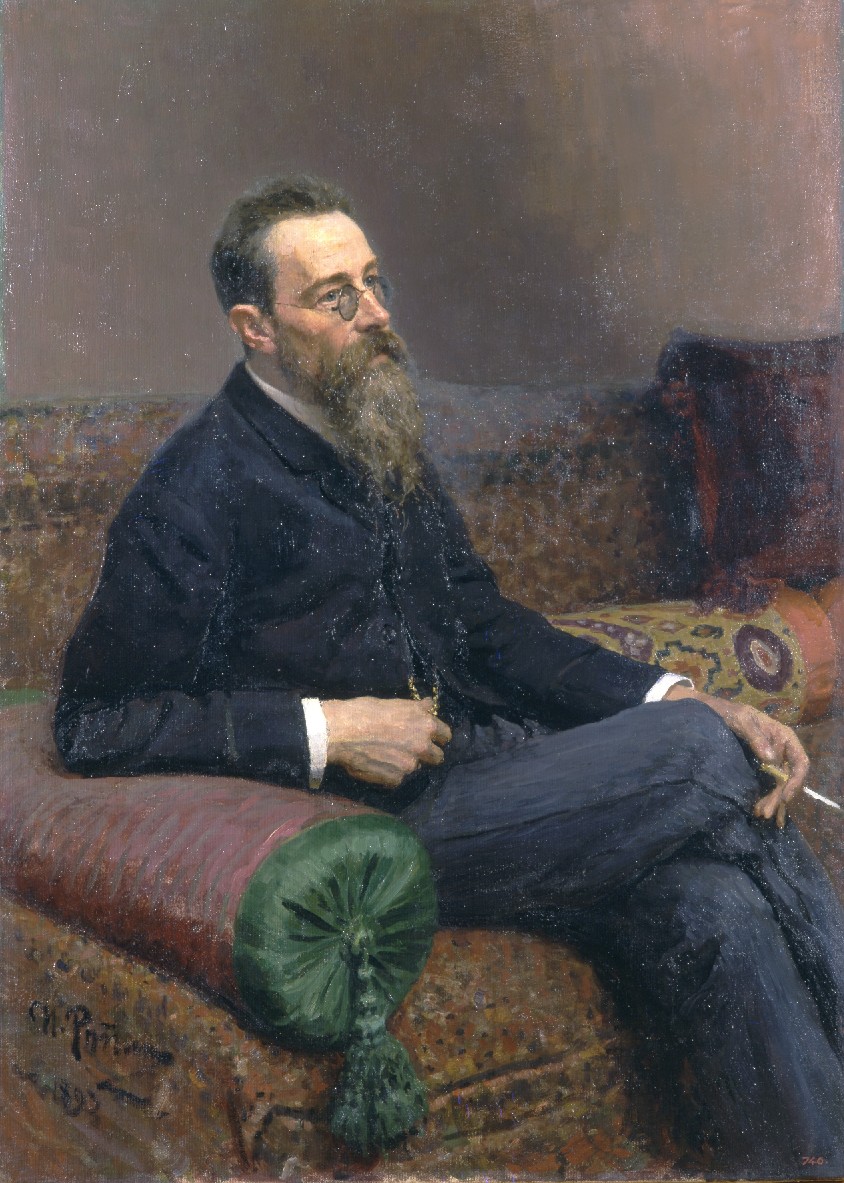

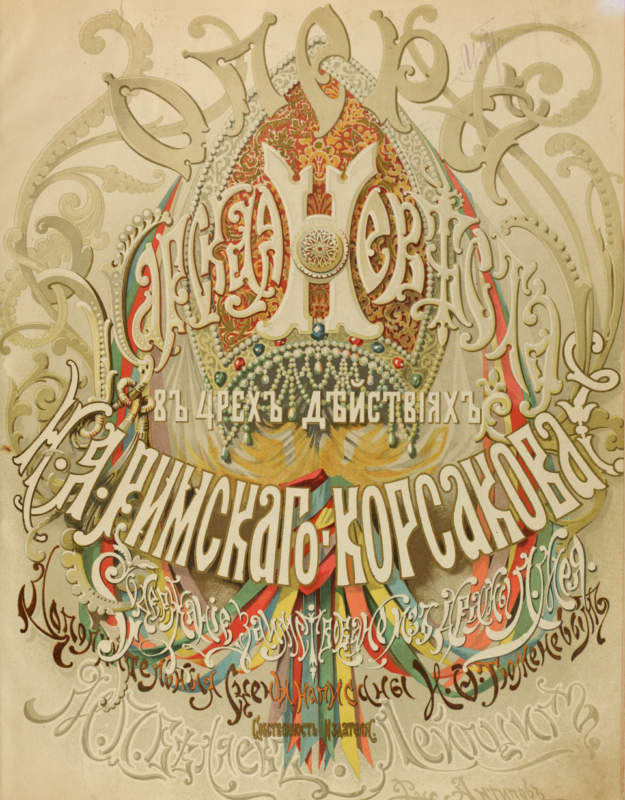

ニコライ・リムスキー=コルサコフ(1844-1908)の傑作には異国情緒や海に対するロマンが魅惑的な作品があり、《シェエラザード》が代表的だ。海軍士官として3年近くにおよぶ大航海で広く見聞した経験も、反映されているだろう。

彼は、ロシア古来の竪琴グースリの名手サトコの海洋冒険を物語る中世ロシアの叙事詩(ブィリーナ)に基づき、《サトコ》と題した管弦楽用の音画(1867)と、30年後にオペラ(1896)を作曲した。

リムスキー=コルサコフの音画《サトコ》から着想を得て、レーピンがパリ留学中に描いた絵画。海底国を夢幻的に描いた画家と、深海のうねりを感じさせるような音型と共に幻想的な音楽を創り上げた作曲家は、互いにインスパイアしながらイメージを膨らませたであろう。

▼リムスキー=コルサコフ:音画《サトコ》Op.5

レーピンは、1881年のモスクワで、リムスキー=コルサコフの〈復讐の喜び〉(「交響曲第2番《アンタール》」第2楽章)を聴いた。彼は、「この音の波が私を虜にし、この音楽の威力から感じた魂の状態を具体的に表現できないか」と考えた。そして、「イワン雷帝を思い浮かべた」と回想する。

▼リムスキー=コルサコフ「交響曲第2番《アンタール》」第2楽章

16世紀の動乱時代、圧政と残忍さで雷帝の異名をとったイワン4世。リムスキー=コルサコフのオペラ《プスコフの娘》(1872)は、雷帝によるプスコフとノヴァロドの反乱鎮圧を背景としている。

レーピンのこの絵は、雷帝が息子との口論の末に激怒で理性を失い、彼を長杖で殺してしまう場面。恐怖に慄くイワン雷帝の狂乱した眼、うなだれる瀕死の息子は血に覆われている、強烈な絵である。

300年前の事件の日付を記してドキュメント的な画題にし、

ムソグルスキーもオペラ《ボリス・ゴドゥノフ》(1869)や《ホヴァンシチナ》(未完、リムスキー=コルサコフが補筆完成)で、史実から反乱や殺害といった内容を取り上げる作品を創作していた。専政君主と社会変革が著しい時代でもあった中で、これらの音楽や絵画は彼らリアリズム芸術家たちがシリアスに問いかける作品だ。

海の王国のようなファンタジーと、人間の狂気までもリアルに描いた作品。当時のロシア芸術が伝える両極端の世界、スケールの大きさと重厚さは「力強い」。

▼ムソグルスキー:《ボリス・ゴドゥノフ》

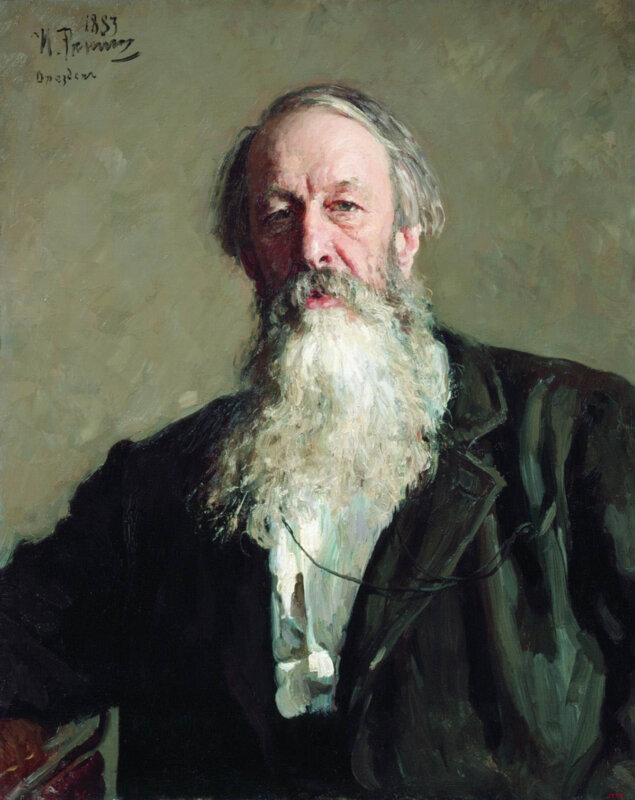

「ロシア国民楽派」の作曲家たちが「力強い一団」と呼ばれるようになったのは、評論家のウラディーミル・スターソフ(1824−1906)が、1867年の演奏会評で「力強いロシアの作曲家たちの一団」と書いたことに由来する。スターソフは、サンクトペテルブルク公共図書館芸術部に長年勤めた芸術史家、音楽・美術評論家である。

「力強い一団」や「移動派」の思想的中心人物の彼は「真の芸術は周囲で起きていることをしっかり見るものだ」と述べ、芸術に民衆性やリアリズムを主唱した。「力強い一団」の作曲家たちのオペラの題材に、ロシアの史実から提案したり、歴史資料の文献を提供して台本に協力するなど、多くの作品創作にも関わった。

アレクサンドル・ボロディン(1833-87)が医者から化学者へ転身し、ハイデルベルク留学を経て「力強い一団」の集いに参加したのは、30歳の頃である。自身でもチェロを弾き、抒情美に溢れる「弦楽四重奏曲第2番」など珠玉の作品を残した。

彼の名が付く「ボロディン反応」といった業績でも知られる化学者で、教授と研究に追われる中で作曲した。レーピンは、彼が教授を務めた帝国医学外科アカデミーと思われる建物の前に立つ姿で描いている。

▼ボロディン「弦楽四重奏曲第2番」(トラック5~8)

ツェーザリ・キュイ(1835-1918)は作曲家であるだけでなく、音楽評論家としても健筆をふるい、影響力が強かった。工兵将校であり、堡塁建築術についての著作がある。

レーピンはキュイの自宅で催された音楽会に通い、その交友は作曲家の晩年に至るまで続いた。将校の制服を着る軍人の姿で描かれているが、頭上の背後に配された美術品は、キュイの審美眼を伝える。

「力強い一団(ロシア五人組)」は、「東洋風幻想曲《イスラメイ》」で知られるバラキレフに牽引されたことから、バラキレフ・グループとも呼ばれた。

▼バラキレフ:東洋風ピアノ幻想曲《イスラメイ》

「ミトロファン・ベリャーエフの肖像」~次の世代の立役者たちを描く

「力強い一団」は、1870年代中頃にはバラキレフ・グループとしては解体し始め、80年代にはベリャーエフ・グループと言われた輪がそれに続く。

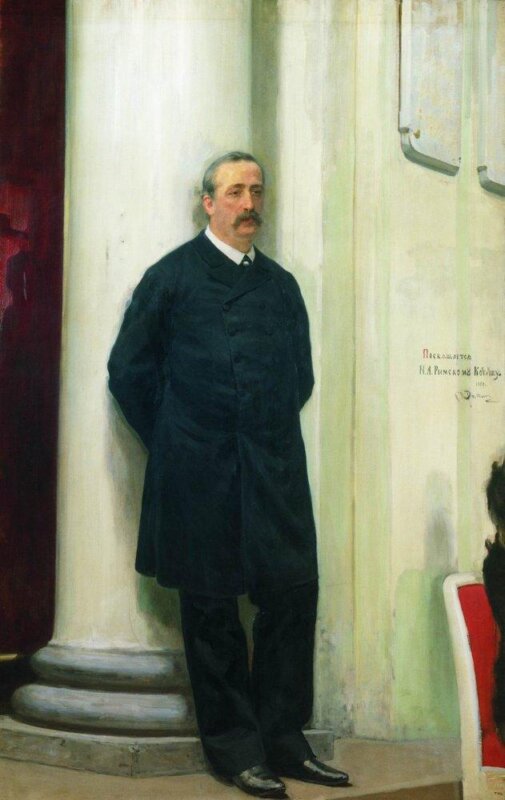

材木商で財を成したミトロファン・ベリャーエフ(1836-1904)はロシア音楽の普及のために資本を投じ、サンクトペテルブルクで「ロシア交響楽演奏会」や「金曜日の四重奏」と呼ばれた自邸での室内楽演奏会を主宰した。

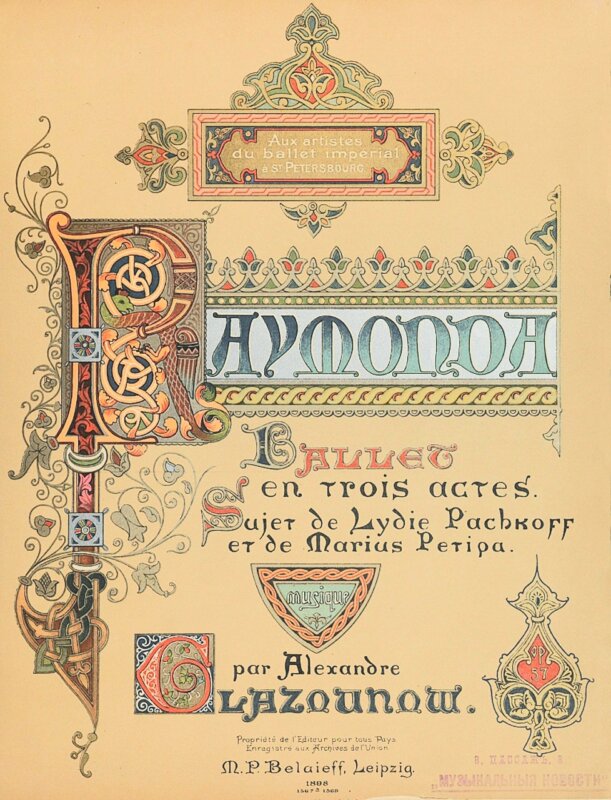

1884年に年1回のグリンカ賞を創設、1885年にライプツィヒで楽譜出版社を創業。ベリャーエフ社の楽譜の表紙は、上質な紙に最新の多色石版刷りで、鮮やかだった。

作曲家、指揮者のアナトーリ・リャードフ(1855-1914)は、サンクトペテルブルク音楽院でリムスキー=コルサコフに師事した。1878年から自身も母校で教鞭をとり、門下にプロコフィエフやグネーシンらがいる。彼はベリャーエフ・グループの中核メンバーとして、楽譜出版や演奏会の選考委員を、リムスキー=コルサコフやグラズノフとともに務めた。

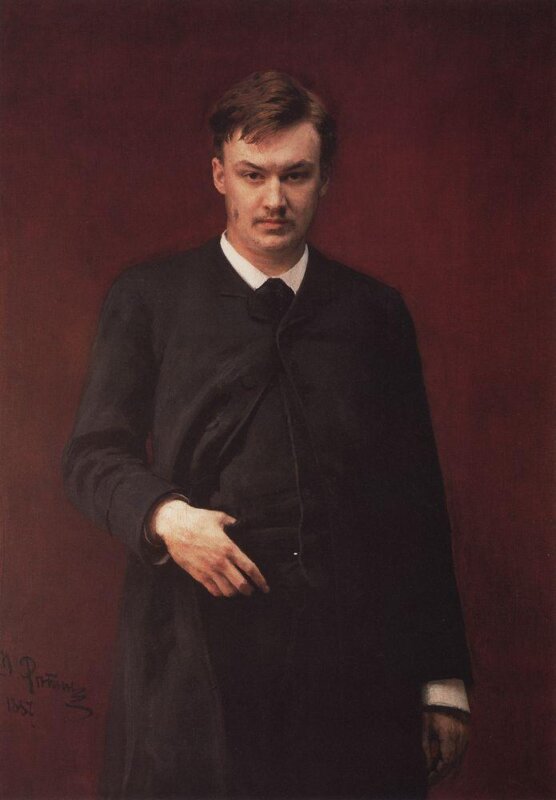

作曲家のアレクサンドル・グラズノフ(1865-1936)は幼少時から天才少年と目され、16歳で発表した交響曲がベリャーエフを後に音楽後援者になるよう促したとされる。

レーピンとグラズノフはスターソフやベリャーエフが催した音楽会で交流し、グラズノフは画家に《東洋風狂詩曲》作品29(1889)を献呈している。

▼グラズノフ《東洋風狂詩曲》作品29(トラック5~9)

時代を経て、国民楽派的な民族主義とチャイコフスキー的ロシア・ロマン主義の二派は融合し、次世代の作曲家たちは独自の作風で創作するようになっていた。

グラズノフはサンクトペテルブルク音楽院の教授、院長を務め、ショスタコーヴィチをはじめ、後進の育成に注力した。

ピアニストのゾフィー・メンター(1846-1918)はミュンヘン生まれで、タウジヒやビューローに学んだ後、リストの愛弟子となった。当時ルビンシテイン兄弟と並ぶヴィルトゥオーゾと見なされ、サンクトペテルブルク音楽院で1883年から86年まで教授を務めている。ピアノと管弦楽のための曲も書き、チャイコフスキーの指揮で共演。レーピンは素描を含め、彼女を何度か描いている。

*

以上、レーピンが描いた作曲家、評論家、楽譜出版/演奏会主宰者、演奏家といった音楽界のさまざまな人々の肖像画、ならびに楽曲と関連する絵画を見てきた。19世紀後半のロシア音楽の時代が、ある一面からでも思い描きやすくなれば幸いだ。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest