グリーグ《ペール・ギュント》のあらすじ&オススメの名盤3選

今年は、エドヴァルド・グリーグが作曲した劇付随音楽《ペール・ギュント》Op.23が誕生してからちょうど150年!

節目の年に、この名作の魅力や誕生の背景、物語との関わりについてご紹介します。

音高を卒業後、北欧ノルウェーとフィンランドの音大でピアノを学び、厳しい寒さと日照時間の短い冬に強くなって帰国。最近はもっぱらオルガンにはまって足鍵盤に奮闘中。フルコン...

自己を求めてさまよう男"ペール・ギュント"の物語

『ペール・ギュント』は、ノルウェーの劇作家ヘンリク・イプセンが1867年に書いた、全5幕の劇詩(叙事詩的戯曲)です。物語は、ノルウェーの農家に生まれた若者ペール・ギュントを主人公とし、その浮き沈みの激しい人生を通じて、個人のエゴイズムや逃避、自己正当化、幻想と現実の交錯、人間のアイデンティティや帰属といったテーマを描き出します。最後に、主人公のペールが「自分の人生はいったいなんだったのか」と問う場面が印象的です。

近代演劇の父と称されるノルウェーの劇作家。商家に生まれるも家業の破綻で貧困を経験し、15歳で家を離れ創作を始めた。1850年代には新聞や劇場で活動し、劇作家・演出家として経験を積む。1864年に国外へ渡り、『ブラン』『ペール・ギュント』で名声を確立。1870年代後半からは『社会の柱』『人形の家』『幽霊』『民衆の敵』など、社会問題に鋭く切り込む現代劇で欧州の知的潮流を牽引した。1891年に帰国後も『野鴨』『ヘッダ・ガーブレル』『建築家ソルネス』など心理劇を発表。全26作の戯曲は世界中で今も上演され、シェイクスピアに次ぐ上演数を誇る。

舞台はひとつの村に留まらず、ノルウェー国内の山岳地帯からモロッコの海岸、エジプト、アメリカ、現実と幻想の境界、過去と記憶、内面と外界を行き来する——当時の伝統的な舞台演劇の枠組みを大きく逸脱するものでした。

作者イプセン自身の幼少期の体験が物語に投影されており、ペールはイプセンの父親、ソルヴェイグは母親をモデルにしていると言われています。『ペール・ギュント』は個人的な記憶やノルウェーの民俗性、そして普遍的な人間の葛藤を一体化した作品です。

デンマークの出版社から最初に刊行された際、1,250部の初版はすぐに売り切れ、14日後に再版された2,000部も完売するなど、大きな反響を呼びました。

第1幕

放蕩者ペール・ギュントは、空想ばかり追いかけてはすぐ飽きる、村一番の問題児。浪費家の父は失踪し、母オーセは息子を溺愛しつつもその奔放さに手を焼いている。かつての恋人イングリが結婚すると聞いたペールは、勢いで結婚式に乱入。そこでソルヴェイグという心清らかな少女に惹かれながらも、衝動的にイングリをさらってしまう。翌日にはイングリを放り出すという無責任ぶり。ペールの“夢見る破天荒さ”が全開になる幕である。

第2幕

追放されたペールは山中で迷い、若い娘に導かれて魔王(トロル)の国へ足を踏み入れる。魔王の娘との婚約話に飛びつくペールだが、背筋が凍るような条件を知り、ここでも逃亡。「人間は己に忠実に、トロルは世界を無視して己だけを貫く」──この対比が物語の思想的な柱となっていく。ペールが“自己中心であること”を正当化し始める転換点であり、トロルの言葉「回れ道せよ」が彼の一生を暗く導く。

第3幕

ひっそり森で暮らすペールのもとに、彼を慕うソルヴェイグが訪れる。しかしその直後、赤ん坊を抱えた魔王の娘が現れ、「この子はお前の子だ」と告げる。過去の罪と自分の弱さに押し潰されそうになったペールは、幸せの象徴であるソルヴェイグの元を去るしかなかった。やがて母オーセの最期を看取り、再び放浪へ。“手を伸ばせば届く幸福を、自らの弱さでつかめない男”としての悲劇が鮮明になる。

第4幕

故郷を離れたペールは、商人、預言者、“皇帝”気取り……と、目まぐるしく役を変えながら名声・金・権力を追い続ける。モロッコで大金持ちになるも、詐欺に遭って全財産を失い、ふと胸に蘇るのは故郷のソルヴェイグの面影。“皇帝”に担がれても、その虚飾はペールの空虚な自我を象徴するだけだった。理想を語りながら、実際は自分の都合だけを追ってきた人生の滑稽さが露わになる。

第5幕

老いたペールはアメリカで金鉱を当て、再び大富豪に。満載した宝を積んで帰国するが、嵐に襲われ船は沈没。生き残ったのはペール一人だった。すべてを失って辿り着いた先にいたのは、変わらず彼を待ち続けたソルヴェイグ。

「あなたはずっと、私の信仰と愛の中にいたのよ」

そう告げるソルヴェイグの慈愛によって、ペールは生まれて初めて“無条件の愛”に触れる。それが救いなのか、裁きなのか──結末は静かな余韻を残して幕を閉じる。

グリーグの音楽との融合 — 「付随音楽」とその進化

イプセンは、戯曲の舞台上演にあたって音楽を付すことを考えており、1874年から翌年にかけてエドヴァルド・グリーグに付随音楽の作曲を依頼。グリーグは乗り気ではなかったものの依頼に応え、1875年に完成させました。そして1876年2月24日、首都クリスチャニア(現在のオスロ)の王立劇場で初演が行なわれます。

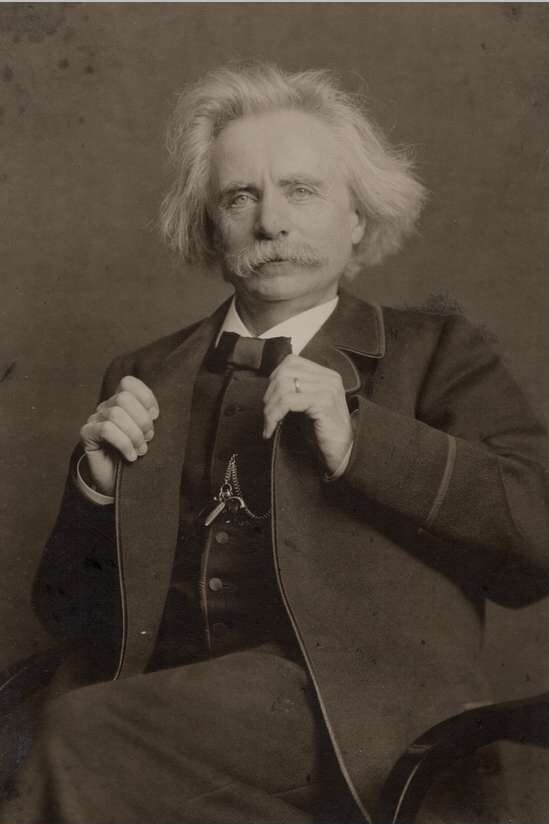

ノルウェーを代表する作曲家。1858年、『ペール・ギュント』のモデルとも言われるヴァイオリニストのオーレ・ブルに才能を見出され、ライプツィヒ音楽院で作曲やピアノを習得し、欧州の音楽伝統に触れた。1860年代にはコペンハーゲンで北欧の芸術家たちと交流し、リカルド・ノルドロークの影響で民俗音楽の創造を志す。ノーベル文学賞受賞作家のビョルンスティヤルネ・ビョルンソンと協働し、音楽協会の創設にも尽力した。代表作は《ピアノ協奏曲 イ短調》、劇付随音楽《ペール・ギュント》ほか、とりわけ小品や歌曲で独自の抒情性を発揮した。欧州各地で演奏旅行を重ね名声を確立し、生涯にリスト、チャイコフスキーらと交流。1907年、故郷ベルゲンで没した。

この音楽は、初版では26曲にもおよび、最終的に全21曲となりました。詩劇のセリフだけではなかなか伝わりにくい描写や、幻想と現実のはざまを音楽で補強する役目を果たしており、オーケストラと合唱の編成による壮大な劇音楽が完成します。

劇付随音楽《ペール・ギュント》Op.23

ネーメ・ヤルヴィ指揮 エーテボリ交響楽団

※『ONTOMO MOOK 新時代の名曲名盤500+100』(レコード芸術編)にて第1位に選出

オーレ・クリスティアン・ルード指揮 ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団

※『ONTOMO MOOK 新時代の名曲名盤500+100』(レコード芸術編)にて第3位に選出

しかし、こうした膨大な舞台音楽をそのまま上演で使うのは、劇場・人員・コストの面で非常に困難だったため、依頼を受けたグリーグは8曲を選び、2つのオーケストラ組曲として再編成しました。

第1組曲 Op.46

朝の気分 Morgenstemning

オーセの死 Åses død

アニトラの踊り Anitras dans

山の魔王の宮殿にて I Dovregubbens hall

第2組曲 Op.55

花嫁の略奪——イングリの嘆き Bruderovet. Ingrids klage

アラビアの踊り Arabisk dans

ペール・ギュントの帰郷——荒海の夕べ Peer Gynts hjemfart. Stormfull aften på havet

ソルヴェイグの歌 Solveigs sang

第1組曲 Op.46、第2組曲 Op.55

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

※『ONTOMO MOOK 新時代の名曲名盤500+100』(レコード芸術編)にて第3位に選出

劇音楽としての魅力

この組曲版によって、《ペール・ギュント》の音楽は演奏会用の名曲として知られるきっかけとなりました。特に「朝」や「山の魔王の宮殿にて」は世界中で親しまれるようになりましたが、舞台として「演劇+グリーグ音楽」が揃う完全構成での上演は、それほど多くありません。理由のひとつには、5時間以上かかる上演時間の長さが関連していると言われています。

グリーグ自身もこの作品について、「舞台でこそ音楽の意図は真に理解される」と述べており、単なるコンサート演奏だけでは、付随音楽の本来の意味が十分に伝わらないと考えていたようです。

イプセンが書いた劇詩『ペール・ギュント』は、ノルウェーの民俗・民族性、自然観、人生観、そして近代性や個人主義などをテーマに含む、ノルウェー文化の根幹に触れる作品です。18~19世紀のノルウェーの民話集に影響を受けつつ、イプセンの人間観、社会批判、心理描写の鋭さが見事に合わさっています。

『ペール・ギュント』の物語の世界をもっと知りたくなった方は、『ペール・ギュント』(毛利三彌 訳 / 2006 論創社)、『原典による イプセン戯曲全集 第2巻』(原千代海 訳 / 1989 未來社)で読んでみてはいかがでしょうか。

グリーグによる音楽作品《ペール・ギュント》は、劇付随音楽版(全曲、抜粋)、組曲版いずれも名盤が多く残されており、『ONTOMO MOOK 新時代の名曲名盤500+100』(レコード芸術編)で詳しく紹介されています。

関連する記事

-

イベント石田泰尚さんが横浜みなとみらいホールプロデューサー“ラストイヤー”への意気込みを...

-

読みものスカラ座より熱い!? ミラノ五輪はサン・シーロから始まる

-

インタビューケヴィン・ケナーが語るショパン演奏「音楽はアイデアではなく、体験である」

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest