ムソルグスキー《展覧会の絵》はどんな絵なのか? 各曲の題材となった絵の実態を解説!

ムソルグスキーが作曲した《展覧会の絵》は、どのような絵を題材に作曲されたのでしょうか? 絵を題材にした10曲と5曲のプロムナードから構成される《展覧会の絵》原曲ピアノ版の作曲の経緯とそれぞれの曲について、音楽評論家の増田良介さんが解説します。

ショスタコーヴィチをはじめとするロシア・ソ連音楽、マーラーなどの後期ロマン派音楽を中心に、『レコード芸術』『CDジャーナル』『音楽現代』誌、京都市交響楽団などの演奏会...

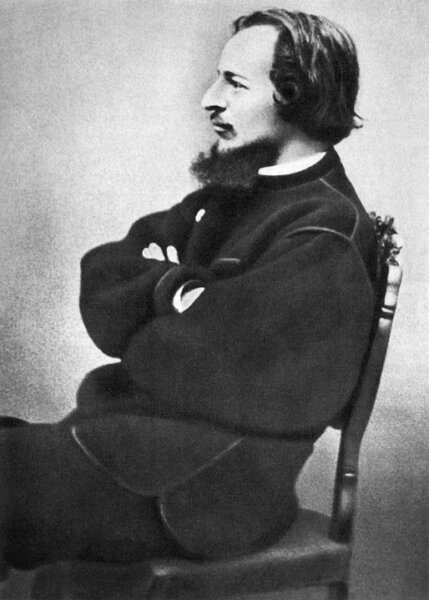

才能ある友人の急逝を悲しみ、遺作展へ

ムソルグスキーの《展覧会の絵》は、

まず、この曲ができた経緯をおさらいしておこう。

ところがハルトマンは、1873年8月、

遺作展にはヨーロッパ旅行中の大量のスケッチも

ハルトマンの絵の大きな部分を占めていたのが、彼が1864年1月から68年の秋までロシア国外に滞在していたときに描かれた、

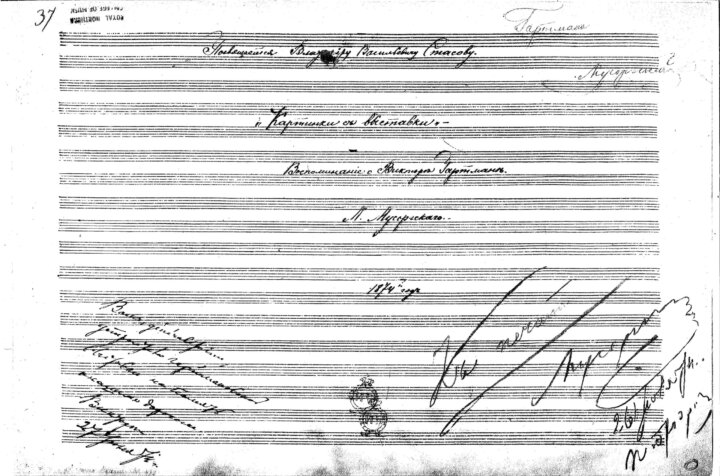

さて、ムソルグスキーが亡き友人への思いを込めて作曲したこの組曲は、1874年6月に完成したが、作曲者の生前には一度も演奏されず、出版されたのも没後の1886年だった。世界的に有名になったのは、ラヴェルが1922年に管弦楽編曲を行なってからのことだ、というのは、ご存じの方も多いことだろう。

ムソルグスキーが見た絵を見ることは可能か?

ここからが本題だ。ムソルグスキーが見たハルトマンの絵を、われわれはどれぐらい見ることができるのだろうか。

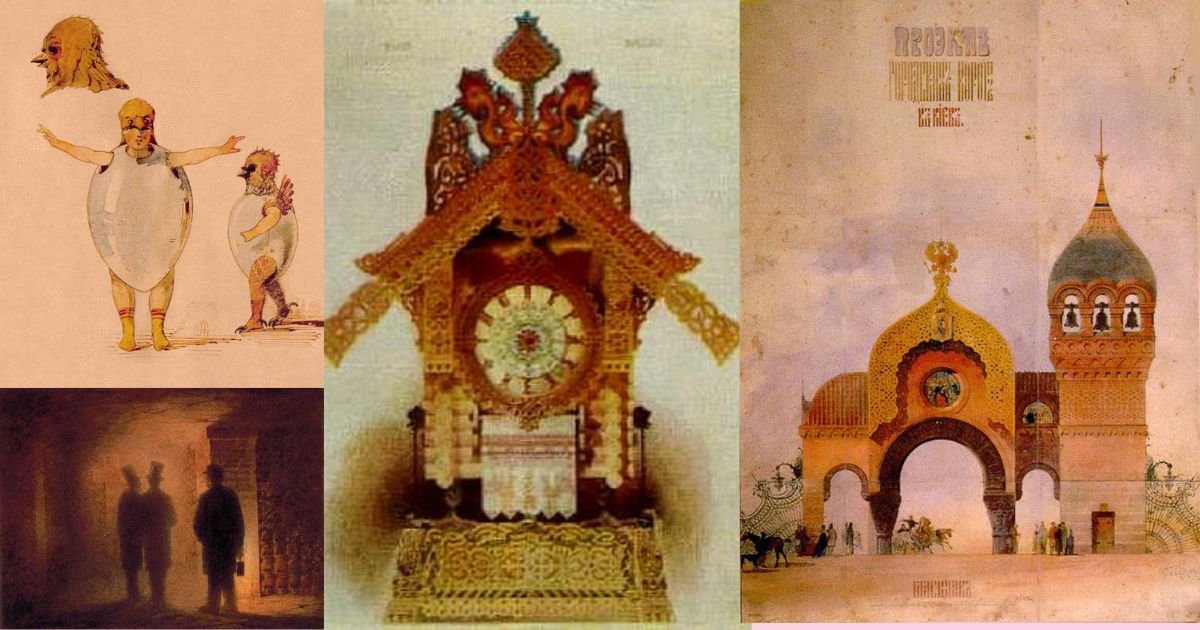

この曲は、ハルトマンの作品の印象を描く10曲と、作品から作品へと歩く作曲者自身の姿を表す、5曲の〈プロムナード〉からなっている。1975年、自筆譜のファクシミリ版がソ連で出版されたときには、ムソルグスキーがインスパイアされたと推定されるハルトマンの絵のカラー写真が掲載された。

だがそれらは6枚(5曲分)しかなかった。第6曲〈サミュエル・

その後の調査でおもしろいのは、NHKで放送された、NHKスペ

各曲のタイトルと解説

以下に、1曲ずつ解説していく。タイトルは、

1. グノーム(こびと)Gnomus(ラテン語)

掲載なし。グノームは地底に住む醜いこびとだ。

2. 古い城 Il vecchio castello(イタリア語)

掲載なし。まず、遺作展のカタログにこのタイトルの絵はない。

『追跡』は、3枚の候補を挙げる。城の絵が2枚、

個人的には、

3. チュイルリー(遊びのあとの子どもたちのけんか) Tuileries (Dispute d'enfants après jeux)(フランス語)

掲載なし。チュイルリーはパリにある庭園。

『追跡』は、ハルトマンがパリで描いた絵から、

4. ビドロ Bydlo(ポーランド語)

掲載なし。カタログにこのタイトルの絵はない。

『追跡』は、19世紀のポーランド語でビドロは「家畜」のほか「

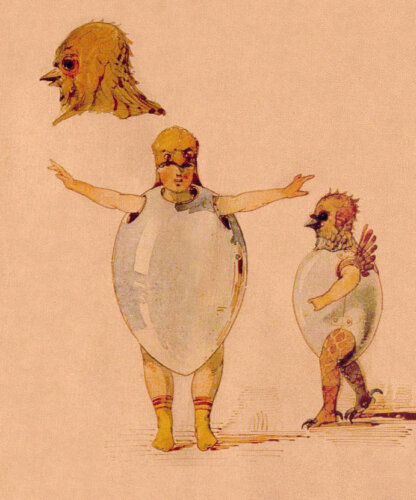

5. 卵のからをつけたひなの踊り Балет невылупившихся птенцов (ロシア語)

掲載あり。これは、《トリルビー》

なお、ハルトマンはほかにグリンカの《

6.「ザムエル」・ゴルデンベルクと「シュミュイレ」"Samuel" Goldenberg und "Schmuÿle"(ドイツ語)

掲載あり。金持ちのユダヤ人と貧しいユダヤ人の対話だが、

現存する2枚の絵のうち、金持ちのほう(『

ただ、ロシアの美術史家ナターリャ・ムティアは、1999年に発

7. リモージュ、市場(大きなニュース) Limoges. Le marché (La grande nouvelle)(フランス語)

掲載なし。リモージュ(フランス中部の都市)

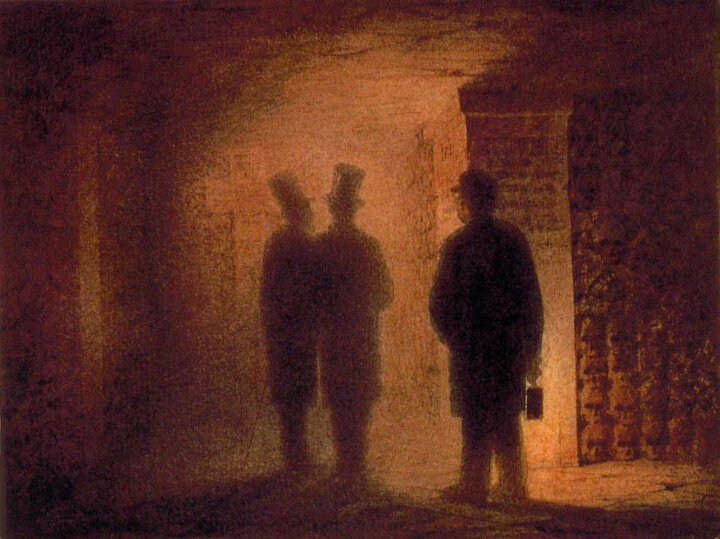

8. カタコンブ(ローマ時代の墓地) Catacombae (Sepulcrum romanum) ~死せる言葉による死者への話しかけ Cum mortuis in lingua mortua(ラテン語)

掲載あり。パリにあるローマ時代の地下墓地の厳粛な光景。

この曲には〈死せる言葉による死者への話しかけ〉

9. 鶏の脚の上の小屋(バーバ・ヤガー) Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)(ロシア語)

掲載あり。バーバ・ヤガーはロシア民話に出てくる魔女で、

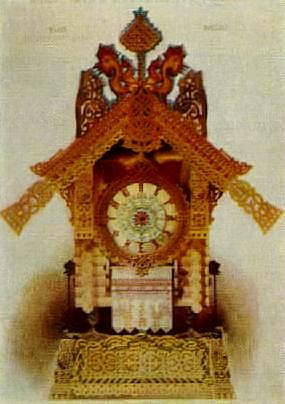

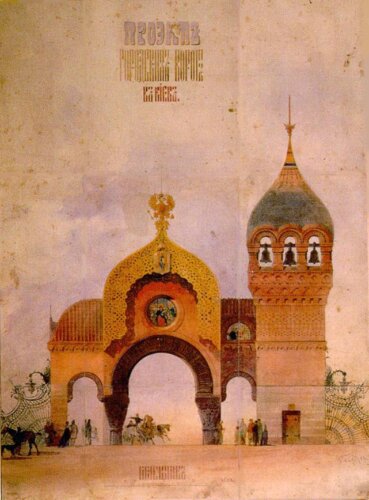

10. 英雄の門(キエフの都にある)Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве) (ロシア語)

掲載あり。1869年、

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest