モーツァルト、シューベルト、シェーンベルク——ウィーン・モダンの絵画から聴こえてくる音楽

日曜ヴァイオリニスト兼、多摩美術大学教授を務めるラクガキストの小川敦生さんが、美術と音楽について思いを巡らし、素敵な“ラクガキ”に帰結する連載、第13回目。

今回は「音楽の都ウィーン」で造られたモダン美術から、音楽に思いを馳せたラ小川さん。ハプスブルクの女帝マリア・テレジアの肖像、シューべルティアーデの雰囲気、シェーンベルクが描いた絵画からラクガキストは何を聴き、その手にどんな音をつかんだのでしょうか。

1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、「日経アート」誌編集長、日本経済新聞美術担当記者等を経て、2012年から多摩...

白を基調にした華やかなドレスに身を包んだ女性像。マルティン・ファン・メイテンス(1695-1770)という画家が描いた、往年のハプスブルク帝国の「女帝」マリア・テレジアの肖像画だ。

マルティン・ファン・メイテンス《マリア・テレジア(額の装飾画:幼いヨーゼフ2世》(1744年、ウィーン・ミュージアム蔵)、ハインリッヒ・フリードリヒ・ヒューガー《鎧姿の皇帝ヨーゼフ2世》(1787〜88年頃、ウィーン・ミュージアム蔵)展示風景

それにしても、何と豪華な額縁なのだろう。額縁の上部にはめ込まれた小さなカンヴァスに、子どもの肖像画が描かれている。マリア・テレジアの息子で、後に皇帝になるヨーゼフ2世の幼年時代の姿だという。そしてこんなに凝った額縁が似合うとは、当時の宮廷はいったいどんな空間だったのか。

この作品が展示されているのは、東京・六本木の国立新美術館で開催中の「ウィーン・モダン」展。こうした作例から、音楽の都ウィーンの近代に思いを馳せる。今日は、そんな鑑賞の仕方を提案させていただきたい。

モーツァルトに向けられたマリア・テレジアの眼差し

さて、マリア・テレジアといえばモーツァルト!

1762年、6歳のときに彼女の前で鍵盤楽器の腕前を披露したことがあるという。父親のレオポルト・モーツァルトが息子の才能を時の権力者に知らしめるための御前演奏会でのことだった。モーツァルトの肖像画は出品されていないのだけれど、ここではレオポルトになった気分でマリア・テレジアの肖像の前に立ってみてはいかがだろうか。

わが子を額縁にしつらえたほど、子どもを愛する母親である。少年モーツァルトの神童ぶりに驚きながらも、慈愛の目でモーツァルトを見つめていたに違いない(と筆者は思う)のである。

アレグロ 変ロ長調 K.3(6歳のモーツァルトが作曲、父レオポルトの手によって写譜された作品)

額の中から聴こえる「シューべルティアーデ」の賑わい

さて、会場を少し歩く。展示物の時代も少しくだる。出会ったのは、作曲家フランツ・シューベルトの肖像画だった。

ボサボサ頭に丸メガネをかけてシャツの襟を立て、「シューベルト」とつぶやいてウケをたびたび取っていたのは、筆者の中学生時代の級友だった(私的な話ですみません)が、まさにその姿そのまま。

隣に、同じシューベルトがシャンデリアのある豪華な邸宅でピアノ演奏をした直後と思われる室内風景を描いた絵があった。シューベルトの演奏を聴くために開かれた夜会を、ユーリウス・シュミット(1854-1935)という画家が描いた絵だ。その夜会は「シューベルティアーデ」と呼ばれ、絵の副題にもなっている。

なんてお洒落なのだろう、この天才的作曲家を呼んで夜会を開くなんて。絵を見ながら、頭の中でシューベルトのピアノ曲を鳴らしてみる。

モーツァルトの時代には、音楽は宮廷での貴族たちのおしゃべりのBGMだったともいうが、数十年の時を経た時代を描いたこの絵を見ていると、演奏しているあいだは、みんな音楽に聴き入っていたと想像できる。なにせ人々は、シューベルトの音楽を聴くために集まったのだから。

4手連弾のための幻想曲 へ短調(シューベルトの友人宅において初演)

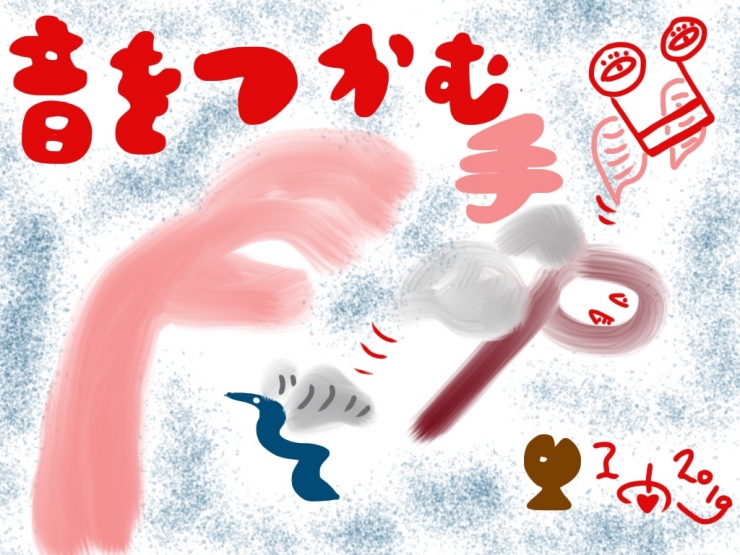

大変恵まれた話だが、筆者は近年、こうした親密な空間で室内楽の演奏を聴く機会に恵まれてきた。筆者が理事を務めているMusic Dialogueという団体が、住宅の広間のような空間でたびたび演奏会を開いてきたのである。そうした場所で演奏を聴いていると、まるで音を手でつかむような経験ができる。

もしもここで演奏しているのがシューベルトだったら! ウィーンにはすぐれた作曲家や演奏家を育てる音楽環境が厳然とあったことが推し量られる。

時代を反映させるシェーンベルクの「絵画」

近代のウィーンには、ずいぶんアヴァンギャルドな顔もある。

前回のこの連載で取り上げたグスタフ・クリムトなど世紀末芸術と呼ばれる分野の作品群である。ハプスブルク帝国が崩壊したのは、クリムトが没した1918年。社会とともに芸術のありようも激変したと考えると興味深い。

さて、展示作品の中で筆者が特に注目したのは、12音技法と呼ばれる前衛的な技法で知られる作曲家のアルノルト・シェーンベルク(1874-1951)が描いた数枚の絵画だ。ここでは、1911年に描かれた《グスタフ・マーラーの葬儀》を紹介しておこう。マーラーもまた、ウィーン・フィルの指揮者を務めるなど、この街にゆかりの深い音楽家だった。

シェーンベルクは、画家のヴァシリー・カンディンスキーと親交を持ったことが知られているが、その前から結構たくさん絵を描いていた。筆者が知る限りではシェーンベルクの絵画作品の多くは、心の内面をにじませたような表情をもつ一人の人物をモチーフにしているが、《グスタフ・マーラーの葬儀》では、墓の周りに集う人々の姿を描いている。

そこに一人ひとりの表情は描かれていない。だが画面には、シェーンベルクの強い思い、つまり悲しみがあふれている。何という表現力だろうと感じた。それはきっと時代の生んだ表現でもあったのだ。第一次世界大戦が始まったのは、その3年後のことだった。

※本文中の作品はすべてウィーン・ミュージアム蔵

マーラー作曲シェーンベルク編曲の室内楽版『大地の歌』

Gyoemon作《音をつかむ手》

ウィーンの世紀末文化を「近代化(モダニズム)への過程」という視点から紐解く。

東京展

会期: 2019年8月5日(月)まで

会場: 国立新美術館(東京・六本木)

大阪展

会期: 2019年8月27日(火)〜12月8日(日)

会場: 国立国際美術館(大阪・中之島)

関連する記事

-

読みものこれは絵画ではない?〜120年前に人々が驚いたマーラーの交響曲とビジュアルアート...

-

読みものロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の演奏動画を楽しもう!〜マリス・ヤンソンスやア...

-

イベントフィルハーモニー・ド・パリによる無料配信~パリ管弦楽団/マーラー《大地の歌》など

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest