アレグロ:意味は陽気に。テンポではなくトリルを形容したことが起源?

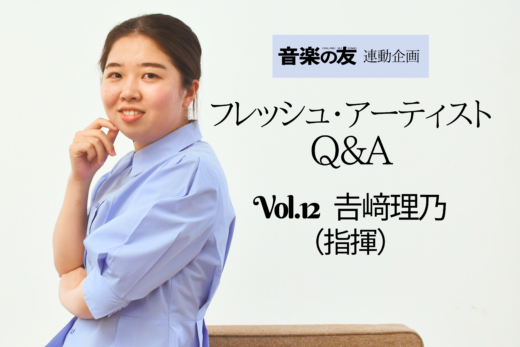

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール(旧:次世代指揮者コンクール)優勝。パリ地方音楽院ピアノ科、ミュンヘン国立音楽演劇大学古楽...

今回の楽語は、もっともよく目にする言葉のひとつでしょう……「アレグロ」です!

曲の速さの指示として用いられるアレグロですが、本来はイタリア語で「陽気に」「楽しげに」の意味で、決してテンポを表す言葉ではないのです。では、どのようにして曲の速さを表す言葉になったのでしょうか。

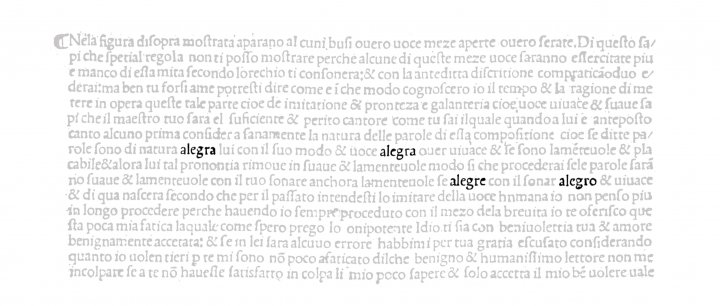

最初にアレグロが音楽書に登場したのは、イタリアの音楽学者ガナッシが1535年に著した『フォンテガーラ』(フルート奏法論)とされています。トリルの種類を形容する際に用いられています。

アテニャン:バス・ダンス「ラ・ブロス」

ガナッシと同時代の作品を『フォンテガーラ』に則って演奏しています。

「トリルを学ぶときは歌手とともに勉強しましょう。もし歌詞に陽気な言葉が出てきたら、その雰囲気に合う陽気なトリルを心がけましょう」というように、この文中の「陽気な」にあたる言葉として“alegra, alegre, alegro(allegroの古いつづりで形容詞変化したもの)”が登場しています。

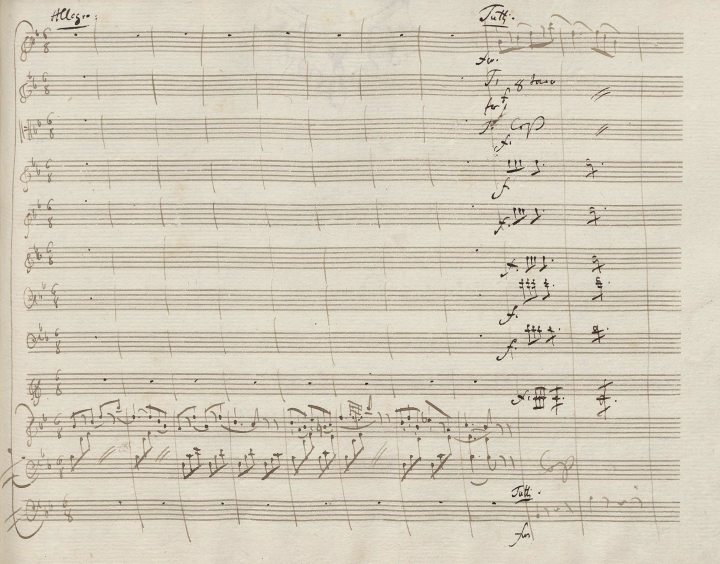

17世紀に入り、まだ稀でしたがバンキエーリの《戦闘》(1611年作曲)をはじめ、テンポを指す言葉として使われはじめました。

例えば、嬉しいことがあって気分が明るくなれば、自然と歩くスピードも少し速くなると思います。同じように、「陽気に」演奏した場合、二次的に曲のテンポも速くなり、徐々にテンポを表す言葉としても使われるようになりました。

その後、テンポを表す言葉として広がり、18世紀を代表するフルート奏者クヴァンツが1752年に「アレグロはコントロールされた速いテンポで演奏される 」と記したように、18世紀半ばまでには速度表記としての地位を獲得しました!

モーツァルトの作品の中で、“Allegro”が「陽気に」の意味で用いられたことがありましたが、もはや名残のような形で、曲想を示す言葉として用いられたほぼ最後の例となりました。

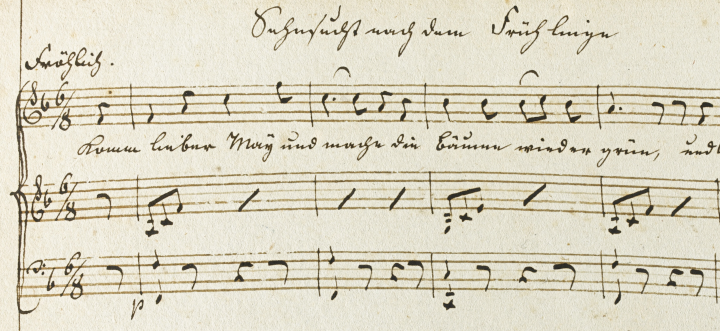

ピアノ協奏曲第27番KV595の第3楽章 Allegro は、自作のリート「春への憧れ」KV596に転用されました。

ドイツ語での表記が一般的とされたリートの楽譜では、Allegroがドイツ語で“Schnell(速く)”ではなく“Fröhlich(陽気に)” と表記されていることがわかります。

以降アレグロは、「ちょうどいい速さ」を示す言葉として頻繁に使用されるようになりました。

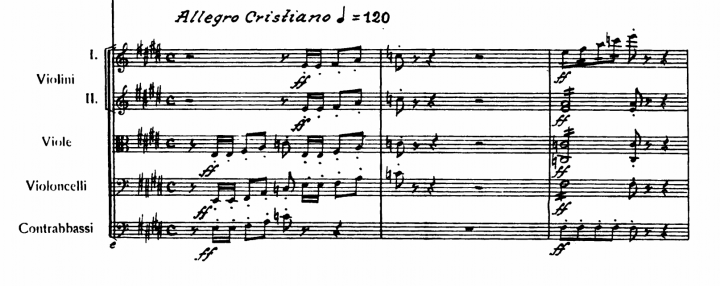

多くの作曲家が“Allegro moderato(落ち着いた速いテンポで)”、“Allegro vivace (生き生きと速く)”など、さまざまな形容詞と組み合わせてアレグロを用いました。その組み合わせも、“Allegro tristamente (みすぼらしいような速いテンポで)”、“Allegro cristiano (キリスト教らしい速いテンポで)”など、大変豊富なのです!

“Allegro cristiano (キリスト教っぽい速いテンポで)”という指示が見られます。

アレグロを聴いてみよう

1. バンキエーリ:《戦闘》

2. バッハ:ブランデンブルク協奏曲第3番BWV1048〜 第3楽章 Allegro

3. モーツァルト:「春への憧れ」KV596 Fröhlich

4. ロッシーニ《小荘厳ミサ》〜第3曲「クレド」Allegro cristiano

5. ボロディン:弦楽四重奏曲第2番〜第1楽章 Allegro moderato

6. プーランク:クラリネットソナタ 〜第1楽章 Allegro tristamente

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest