楽譜は台本であり、演奏者は役者である

第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第2位に入賞された川口成彦さんが綴る、「古楽」をめぐるエッセイ。同コンクール第2回が開催される来年10月まで続く、古楽や古楽器に親しみがわいてくる連載です。

1989 年に岩手県盛岡市で生まれ、横浜で育つ。第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクール第2位、ブルージュ国際古楽コンクール最高位。フィレンツェ五月音楽祭や「ショパン...

廊下ですれ違い越しに放たれた運命の言葉

「ピアニストになりたい!!」と漠然と夢を思い描きながらも、僕はピアノ科ではなく「音楽学」を学ぶ東京藝術大学の楽理科に進学しました。楽理科の授業の合間や放課後にピアノの練習室に籠りっきりの毎日。

そんな中でモダンピアノのレッスンを受けられる「副科ピアノ」は僕にとって超重要履修科目(!!)で、僕は4年間東誠三先生のもとでピアノを学ぶことができました。先生は僕がピアノに本気で取り組んでいることを理解してくださり、いつも熱心にご指導くださいました。先生にはただただ感謝しかありません。

この「副科ピアノ」の他に、2年生からは他の楽器も「副科」として受講できます。次年度の「副科実技」の申し込み期限が間近に迫った1年生のとある頃、僕は楽理科の先輩とばったり廊下ですれ違い、「今日はいい天気ですね」と言うような調子で「先輩、副科実技ってなんかオススメありますか?」と訊ねました。

僕は当時室内楽に興味を持っており、管楽器のことをもっと勉強したいと考えて「フルート」と申し込み用紙に記入することをほぼ決めていました。なので僕にとって「オススメ」はもう聞かなくてもよいようなものだったのですが、先輩の口から「いつもピアノばっか弾いてるんだからフォルテピアノとかいいんじゃない?」という僕の人生を変える言葉が放たれました。

「フォルテピアノ? なんですかそれ!?」「モーツァルトとかハイドンを、当時の楽器で勉強できるんだよー」「え!? そんなことできるんですか!? 全然知らなかったです……」

ピアノは「鍵盤楽器」以前に「弦楽器」である

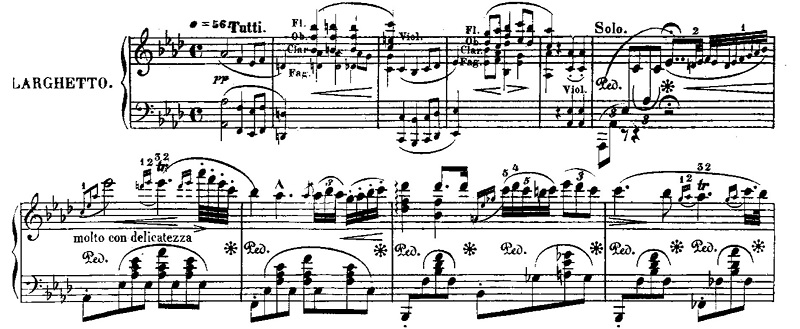

「フォルテピアノ」とは18世紀や19世紀の作曲家が生きた当時の歴史的なピアノのことで、現代のピアノと便宜的に区別するために使用される呼称です。そして藝大のフォルテピアノの副科レッスンでは、18世紀の楽器を中心に学ぶことができました。

僕は当時古典派の音楽をどう演奏すればよいのか思い悩んでおり、古典派の作曲家との心理的な距離感も感じていました。「フォルテピアノ」はそんな当時の僕が、今まさに学ぶべきものだと思えました。そこで僕は申し込み用紙に、その日初めて知ったばかりの言葉である「フォルテピアノ」を記入することにしました。

副科フォルテピアノのレッスンで、ハイドンの時代のピアノ(復元楽器)でハイドンを初めて弾いた時の衝撃は、今でも忘れられません。ハイドンの魂に触れるかのような感覚と共に、彼がようやく自分に微笑みかけてくれたように思いました。

現代のピアノとは比較にならないような小さなハンマーで弦を打ち、金属フレームのない木の箱からは、木製楽器の温もりある音が鳴り響きます。ピアノという楽器はダルシマーに鍵盤を付けたようなものであり、「鍵盤楽器」以前に「弦楽器」であるという当たり前のことを、ようやく実感しました。

ハンマーが弦を打つ瞬間を感じられるような鍵盤のタッチと音色からは、現代のピアノよりも音の子音の立ち上がりが鮮明だと感じました。20、21世紀の楽器で18世紀の作品を理解しようとすることには大分無理があり、一歩間違えたら18世紀の作品を誤解することになりかねません。そして自分がその一歩間違えてしまった人間であることに気づくことができました。

古典派の作曲家が一気に大親友に

ピアノは1700年頃にフィレンツェのメディチ家に仕えていた発明家バルトロメオ・クリストフォリによって発明され、その後産業の発展と共に時代によって大きく「変容」してきました。

会社経営の上に成り立っている今日のピアノ産業では、最新型の楽器に重点を置くこともあると思いますが、現代の最新のピアノが18世紀や19世紀のピアノの音色を出すことは決してできないでしょう。それぞれの時代のピアノにそれぞれの魅力的な音色の個性があり、そこに優劣関係はありません。それは我々人間のそれぞれの個性に優劣関係をつけられないのとまったく同じだと思います。

もちろん人によって「私はこのピアノの方が好き!」という好みはあると思いますし、そこに主観的な優劣関係が生じる可能性はあるでしょう。しかし客観的にはピアノの歴史は「発展」ではなく「変容」であると僕は考えています。

ピアノは大きく変容してきたからこそ、現代の楽器だけを知った状態で18世紀の作品を100パーセント理解するのは容易なことではありません。少なくとも僕は現代のピアノだけでは「理解」なんて到底無理だったようで、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなど古典派の作曲家はフォルテピアノを始めてようやく大好きになることができました。

それまで心の距離を感じていた彼らを大好きになれたのは、本当に幸せなことでした。仲が良くなかった人と、ふとしたことがきっかけで大親友になっちゃうような、そんな人生のサプライズに似ています。

小倉貴久子先生の面白すぎるレッスン

フォルテピアノの面白い世界に最初のレッスンから魅了され、古典派の時代の音楽の愉しみに気づくことができたのは、日本を代表するフォルテピアノ奏者である小倉貴久子先生のおかげでした。

そのレッスンの日まで僕は「古楽器」というものを「お勉強モードで楽しむ生真面目なもの」と思っていたのですが、小倉先生の天真爛漫な明るさで繰り広げられる楽しいレッスンに触れて、「え、古楽器奏者ってこんなに面白いの!?」と小倉先生という存在自体にも驚きました。

先生の音楽やフォルテピアノへの愛情たっぷりに語られる言葉の数々は、僕をフォルテピアノに限らず「古楽」の魅力的な世界へと導いてくれました。

レッスンが面白すぎて「フォルテピアノの勉強をもっと続けたい!」と思うことができて、気づいたら「フォルテピアノ奏者になりたい!」と東京藝術大学の古楽科の大学院進学を考えるようになっていました。

楽譜に書かれた音符をどのように喋るか

フォルテピアノおよび古楽を学び始めたことで、自分自身の中にそれまでにはなかったような新しい考え方や感覚がたくさん芽生えました。

最も大きかったことの一つは、「音を歌う」ではなく「音を喋る」という発想を初めて自分の中に持てたことです。

古代ギリシャ時代や古代ローマ時代において弁論のレトリックが発展しましたが、その修辞学的なレトリックの発想は西洋芸術音楽においても古くから取り入れられてきました。

そのため音楽は言語的発想と強く結びついており、少なくともルネサンス、バロック、古典派、ロマン派の音楽を演奏する上で、言葉を伴わない器楽作品においても「言葉を音に宿す」ことは、演奏におけるかなり重要な要素の一つです。

「歌う」ことは母音だけでも可能ですが、「喋る」ときには子音が必要となります。音の「子音」について意識を巡らせて、音楽をより言語的に考えるようになってから、ピアノ演奏でハンマーが弦を打つ発音ポイントや、音が消える離鍵の瞬間のそれぞれのキャラクターを強く意識するようになりました。

それと同時に「アーティキュレーションの表情」へのこだわりも自分の中に芽生えました。

「楽譜に書かれた音符をどのように喋るか」という考えを持つことで、例えばモーツァルトが書いたスラーやスタッカート、アクセントなどの表情記号、音符の一つひとつにおける情報量の多さをようやく認識できるようになりました。

そうなると「音数が少なくてシンプル」と思い込んでいたハイドンやモーツァルトのピアノ音楽も、なんとドラマチックに感じられることか……。むしろあんなに音数が少ないのに劇的な音楽を創造できていることに、感服せざるを得ません。

ピアノの名手ショパンの陰に役者の素質あり

言語的に捉えられうる音楽作品を演奏する場合、楽譜は演劇における台本のようなもので、演奏者はまさに役者のようなものです。

ショパンはピアノだけでなく演劇の才能にも優れており、彼が俳優になることを望んでいた人物は、彼が音楽家の道を選んだことを嘆いたほどだそうです。

ショパンは彼の時代において、次元を超越した随一のピアノの名手でしたが、それには彼の役者としての素質も強く関連していたのではないかと思います。

また彼は音楽のことを「脈略のある言語表現」と称していますが、まさに彼の交響的というよりも歌唱的な音楽からは、彼自身の心から発せられた言葉が内在しているように感じます。

演劇の台本を読み上げる、あるいは詩を朗読するような演奏を実現するためには(ショパンの場合はポーランド語もしくはフランス語)、人間の声帯のごとく繊細さを極めた高度な演奏技術が必要になります。

そしてショパンはそれを実現できるテクニックを持っており、同時代のリストやメンデルスゾーンなどの驚異的な名手ですら一目置く、異次元のピアニストでした。

「ピアノの詩人」とも称されるショパンの研ぎ澄まされた感受性には、彼の作品の楽譜における細部までこだわり抜かれた表情記号やペダリングを通しても、触れることができます。

そしてショパンが1835年以降大きなコンサートホールでの演奏

モーツァルトもショパンに似た感覚でピアノを演奏していたのでは、と楽譜を見ながら考えることがあります。もし望みが叶うのであれば、音の一つひとつに言葉が宿っていたであろう彼らの研ぎ澄まされた演奏を、いつか聴いてみたいです。

関連する記事

-

連載【音楽が「起る」生活】ヤーコプスのバロック最先端、期待のムーティ「ローマの松」

-

連載【音楽が「起る」生活】読響とN響の演奏会形式オペラ、シフの親密な室内楽、他

-

連載【音楽が「起る」生活】2つの《カルメン》と《ファルスタッフ》、インバル指揮都響

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest