サイケな夢を描いたベルリオーズ《幻想交響曲》を、オルガンの700の音色と朗読で

2月20日(土)に開催されるミューザ川崎シンフォニーホールの企画は、「音楽と言葉」がテーマ。

色彩豊かなベルリオーズ《幻想交響曲》のオルガン編曲版(!)を、作曲家自身が書いたプログラムノートをもとにした脚本の朗読とともに聴ける。音が減衰しないオルガンと朗読での「幻想」がどう表現されるのかは、オーケストラファンにとっても、興味深い公演であろう。

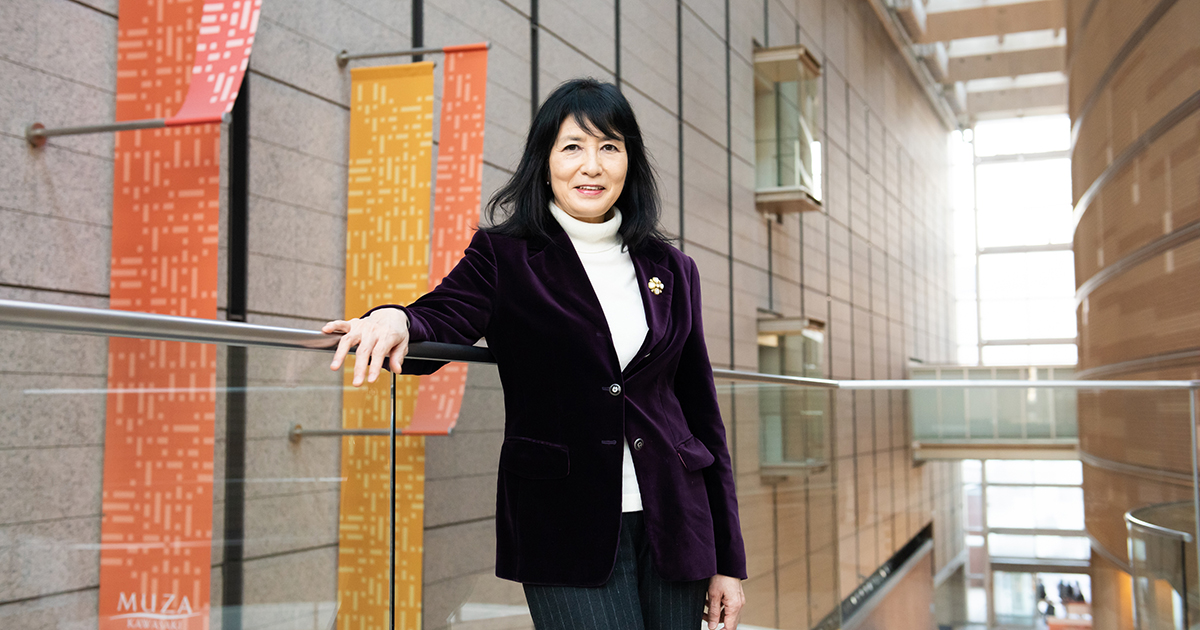

なぜこのような尖った企画が生まれたのか。今回が3回目となる「言葉は音楽、音楽は言葉」シリーズを手がけてきた、ホールアドバイザーでオルガニストの松居直美さんに伺った。

1963年埼玉県生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業、音楽之友社で楽譜・書籍・月刊誌「音楽の友」「レコード芸術」の編集を経て独立。オペラ、バレエから現代音楽やクロスオーバ...

ミューザ川崎のホールアドバイザー松居直美さんの視点が企画に

700年以上の歴史と伝統をもつオルガンは、クラシック音楽の中の基本中の基本である。ヨーロッパの都市文化の中では劇場と対をなす教会のなかにあり、人々の音楽生活の中心であり、作曲家たちにとって特別に大切な存在であり続けた。

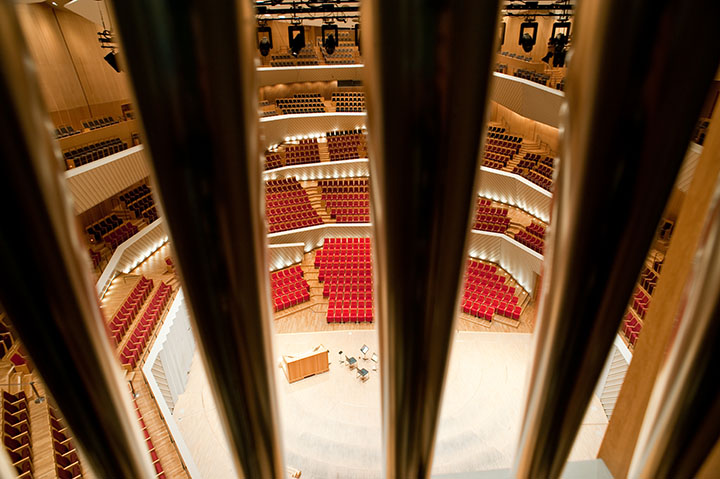

このオルガンが、コンサートホールにあることの意味はとても大きい。

日本のコンサート文化の中でオルガンを普及させてきた先駆者の一人、オルガニストの松居直美さんは、2004年のミューザ川崎シンフォニーホール開館以来、ホールアドバイザーとして、新たな視点からオルガンのコンサートをプロデュースし続けている。

その松居さんによる最新の企画が、2月20日(土)におこなわれる、ベルリオーズ《幻想交響曲》のレヒシュタイナー編曲によるオルガン版のコンサート(演奏:大木麻理)である。作曲家の残した文学的な言葉を演劇的にも生かした今回の興味深いコンサートを機に、松居さんに話をうかがった。

国立音楽大学オルガン科、同大学院修了。西ドイツ国立フライブルク音楽大学演奏家コース卒業。第21回ブダペスト国際音楽コンクール等多くのコンクールで優勝。2001年文化庁海外特別派遣生としてオランダへ留学。2013年「J.S.バッハ:ライプツィヒ・コラール集」で文化庁芸術祭レコード部門優秀賞。2004年よりミューザ川崎シンフォニーホールのアドバイザーとして、オルガンの企画、啓蒙活動にも積極的に取り組む。その功績が認められ、平成26年度下總皖一音楽賞(音楽文化貢献部門)受賞。現在、日本キリスト教団小金井教会オルガニスト。日本オルガニスト協会、日本オルガン研究会会員。聖徳大学音楽学部教授。

ミューザのオルガンは最大級で、スイス人気質?

——まず、ミューザ川崎のオルガンの特徴について教えていただけますか?

松居 最大規模のオルガンです。持っている音色も多いです。1990年代以降に日本に入ってきたオルガンは、何かひとつの様式を追求するような楽器も入ったんですけれど、ミューザのオルガンはあまり一つの方向に走ることはしないで、幅広くいろいろなものを皆さんに聴いていただきたいというコンセプトだと思いますが、実は硬派なオルガンだと思います。

ミューザ川崎シンフォニーホールのオルガン

——硬派というのは?

松居 音色から受けるイメージというか、響きからそういう言い方をしてみたんですけど、自分をしっかり持っていて、女々しいところがなくて、男性的だと思います。

——女々しくなくて男性的? 面白いですね。

松居 すごくスイス人気質というか、あまり人に媚びない。私はこうであるというのをすごくしっかり持っていて、自分の世界がある楽器です。クーンという楽器製作会社が作ったのですが、そういうところがスイス人っぽいと思います。

何しろクオリティが高いですね。使っている木にしても無垢材を贅沢に使っていますし、スイス人って山の民族で、貿易で生きてきたオープンな国とは違うじゃないですか。

——それはオランダのことですね?

松居 そうです。そういう、一歩間違えると意固地な方向に行くかもしれないけど、自分がある。スイス人ってそういう感じがするんですけど、ミューザのオルガンにも感じます。

——楽器って一種の機械だけれど、男性的とか自分の意志を持っているとか、面白い観方ですね。オルガニストは楽器との対話が大切だと言われますが、そうすると楽器に人格を感じることも多いんでしょうか?

松居 ありますね。すごくフレンドリーな楽器だとか、意地の悪い楽器だとか。

——意地の悪い楽器があるんですか?

松居 もうどうすればいいの? みたいな楽器もありますし。

そういう意味ではミューザのオルガンは素朴、というか武骨な感じのする、でも、自分の美しさというものを持っている、素晴らしい楽器です。

バロックとは異なるロマン派の言葉をテーマに

——今回の《幻想交響曲》オルガン編曲版ですが、編曲者レヒシュタイナーの演奏を聴いてみたのですが、すごく面白いですね。しかも、俳優による朗読を入れる(脚本:島崇/語り:山科圭太)。ただ音楽にとどまらない面白さがありますね。

松居 「言葉と音楽」というシリーズは、これが3回目になるんですが、音楽の持っているコミュニケーション力というか、そもそも何かを伝えるために音楽があってというところへの興味から始まりました。

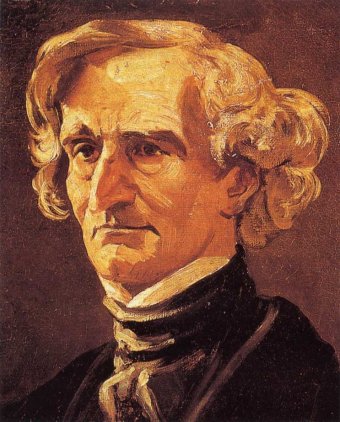

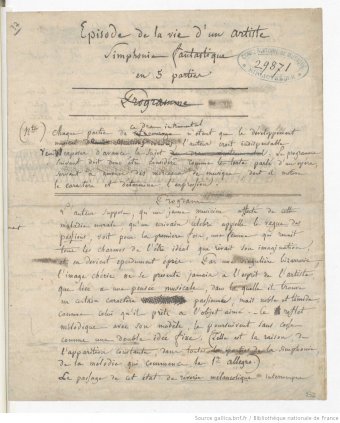

しかも、「幻想」は作曲家のベルリオーズ本人が書いた覚書がありますから、それもコンサートで一緒に聴いて、音楽を体験してもらうことによって、どういうことが起こるかということをやってみたいと思ったわけです。

——音楽だけではなく言葉もテーマにするところが、オルガニスト的で、総合的な視点ですね。

松居 オルガンという楽器の特性としては、まず、1台ずつがまったく違う。そして、ただ座って弾いてポンと音が出るような楽器ではないんです。行った先で、そのオルガンのどの鍵盤を使うかからして、全部自分で決めていかなくちゃいけない。座って音だけに没頭するということは許されない楽器なんですよね。

俯瞰する目を常に持っているので、総合的な部分が育つのだと思います。オルガンにとって魅力的なことはなんだろう、ホールのオルガンがどうしたらきれいに響くか、ということをずっと考えてきました。

そして、コミュニケーションとしての音楽ということに、ここのところすごく興味があったんですね。それはバロック音楽の持っているレトリカル(表現方法の巧み)なところや演劇性、そういうところから展開してきています。

——バッハのコラールも、信仰の言葉がある曲ですものね。でも、それが《幻想交響曲》へ広がっていくとは大胆ですね。

松居 3回目にしてこうなったという感じです(笑)。

ロマン派の時代は、個人の感情を伝えようという音楽ができてきた。それはバロックと全然違いますよね。普遍的な、人類に共通する感情を表現するのではなく、個人の夢の世界であるということの面白さ。改めて、そういう作曲家が伝えようとしているものを、ただ漫然と聴くのではなくて、言葉も意識してみたら面白いんじゃないかと。そこで朗読を入れたのです。

ただ、ベルリオーズに扮して演じてもらうとか、あまりそういう作為的なことはせず、本人が書いたものを効果的に読んでもらうだけにしました。

最初に、ベルリオーズがこの曲を書くに至った経緯を少し語ってもらって。そこは文章を作っていただきました。お客様にスムーズに「幻想」の世界に入っていただくための工夫です。

ヴァイオリンの対極にある楽器、オルガンの音色数は無限!

——今回の演奏は、松居さんではなくて、ミューザのホールオルガニストの大木麻理さんですが、大木さんがどんなオルガニストなのかをご紹介お願いします。

松居 若手のホープの一人です。すごく男性的な演奏をする人で、硬派な部分があって、それでいて華があるんですよね。大きいステージに立って、大きなものを弾くのに向いている人だと思います。

今回の譜面もかなり大変ですが、2年がかりで彼女も準備してくれました。

——ベルリオーズって、オーケストラの音響実験家だったと思うんですが、オルガニストにもそういう面は備わっていますよね?

松居 はい。この曲でも一種サイケな感じのする、すごい響きを作ります。実音よりも2オクターヴ低い音を出す笛があったり、3オクターヴ以上高い音を出す笛があったり、リードの音色、そうじゃない音色、さまざまです。それらを組み合わせることで、無限に音色の組み合わせが作れます。

《幻想交響曲》の編曲者で、オルガニストのイヴ・レヒシュタイナーによる演奏

——実際の指の幅よりも広がりのある音域で演奏できちゃうんですよね?

松居 そうですね。よく、ピアノは88鍵で、それに対してはオルガンは60何鍵といわれますけど、実は持っている音域はよっぽど広い。

——あらゆる楽器の中で最大音域の楽器ですね。

松居 そう言えると思います。オルガンの音色って、自然倍音を実音にしちゃった楽器なんです。

——倍音を実音に?

松居 自然倍音ってあるじゃないですか。第1倍音、第2倍音、第3倍音。それが実際にオルガンの中では音としてあるんです。第2倍音って1オクターブ高い音でしょう? 第3倍音ってその上の五度ですよね。それぞれが実音で鳴るパイプがある。

——すごいですね、考えてみると。

松居 すごいです。だって、ドの鍵盤を押してソの音が鳴る楽器ってないですものね。それぞれの実音のパイプがさらに自分の倍音を持っているわけですから。ある意味では一番すごいですが、たとえば、ヴァイオリン1本でさまざまなことができて、それはオルガンにはできないことがありますよね。

つまり、単旋律楽器の対極にあるような楽器です。

ホールのオルガンを聴くポイントと、これからの可能性

——つまりオルガンというのは、「一人オーケストラ」ができるということだと思いますけど、そういう規模の大きな世界をたった一人の演奏家で作って、大きなホールを満たせるというのは、ある意味、コロナ以降の音楽界の鍵を握っているんじゃないかと思うんです。

松居 私もそう思います。去年の2月22日におこなった、この「言葉は音楽、音楽は言葉」シリーズの第2回が、コロナ前の最後のコンサートでした。

——これからのコンサートでのオルガニストの役割、若い人もたくさん出てきていますが、そういう人たちのこれからについては?

松居 すごく期待しています。今活躍している30代はレベルも高いですし、自分たちの役割の意識がある人たちなので、すごく活躍してほしいと思っています。オルガンに限らずコンサート全般がなくなってしまったなかで、どうやって再開していこうかというときに、舞台上も密にならないし、オルガンの機会が増えるといいなと思っています。

——これまでミューザの開館当時(2004年)から松居さんはアドバイザーを務めてこられて、オルガニストがミューザで何をできるかと考えてこられたと思うのですが、これまで16年間を振り返ってみてどうでしょうか。

松居 ホールとともに一緒に勉強しながら今日まで来ました。まだ途中ですけれど。オルガン界の状況も16年前と今では違います。日本のホールにオルガンが増えて、啓発のコンサートが増えたおかげで、これからまた違うことができるのかなと感じています。

この「言葉は音楽、音楽は言葉」シリーズの1回目では、劇団SPAC(宮城聰:芸術総監督)と一緒につくりました。2回目ではパントマイムとのコラボで、身振りと音楽でどういうことが伝えられるかに挑戦してみたかった。3回目がこの「幻想」です。

——ジャンル横断的に、演劇系とも積極的にコラボされているんですね。

松居 でも、音楽がBGMになってしまうようなコラボはしたくない。たとえば、映像を使っていても、気が付いたらBGMを聴いていたというのでは嫌だなと思っていました。じゃあどうしたらいいだろうということが、常に念頭にあります。

——オルガンのいいところって、垂直性だと思うんです。ステンドグラスから、天上から降ってくるような感じが、コンサートホールに現れる。誰もが平等にきれいだなと思える世界。垂直性の素晴らしさを身体で感じられるというのが、私のオルガンを好きなところです。あとは、コンサートホールに魂を入れるのがオルガンだと言った人がいました。神聖な感じがあるじゃないですか。

松居 そうですよね。

——今この世の中で神聖なものってあまりなくなってきちゃっているから、そういうものに触れることは誰にとっても必要なことなんじゃないかと思っているのですが、どうでしょうか?

松居 私は、ヨーロッパの残響が10秒もあるような教会でオルガンを弾くのと、コンサートホールでオルガンを弾くのとでは違うので、ああいうイメージを持って演奏会に来られると、ちょっと違うなと感じると思います。

ただ、こういうホールの響きのほうが、細部はよく聴こえる。音の塊がただ降ってくるだけ、ではなくて。

松居 オーケストラと何が違うかって、音が減衰しない。減衰しないオルガンの音を生かしたものって、ポリフォニー(独立した声部をもつ多声音楽)なわけです。

バッハのように、すべての声部の計算された緻密な絡み合いというのは、ピアノでは聴こえない。オルガンをうまく弾けば、編み込まれたものが聴こえてきて、それはオルガンでしかできない。縦の、救いを仰ぎ見るような響きもあるし、横の線の絡み合いも聴いてもらいたいし、圧倒的な響きのシャワーを浴びて帰ってもらいたいというのもある。それを使い分けて、オルガンの魅力を提案していきたいと思いますね。

若い世代のオルガニストも多士済々になっています。彼らはいろんな得意なものがあるので、その力を借りて、今まで以上に多彩なことができないかと思っています。

今回の《幻想交響曲》オルガン版は、700通りのコンビネーション、音色の組み合わせを使うという。カラフルな音色が楽しめるのみならず、静かなところの祈りの感じもぴったりくるし、第3楽章の遠雷が鳴るところの音色も面白い。第5楽章のおどろおどろしいクライマックスで登場する「怒りの日」は、オルガンで演奏すると「悪の教会」という感じで、とても楽しみである。

第5楽章の鐘だけは「あれは、やはりプロに打ってもらいたい。ああいう瞬発力のある、打楽器的な要素はほとんどオルガンにはないんです。オルガンの横に動く音に対して、打ち込むように鐘が鳴ると思います」と松居さんは話しておられた。

オルガンはモーツァルトが「楽器の王」と呼んだほど、ミラクルな楽器だけれど、松居さんはその素晴らしさだけでなく、他の楽器の素晴らしさもよく理解されたうえで、限界についても感じておられるところが、とても印象的だった。

すべての音楽ファンにとって、オルガンを体験することは、聴く力を向上させるうえでも、有意義で楽しいことだ。松居さんのミューザでの企画の今後も楽しみだし、松居さん自身の演奏によるオルガンも、バッハを中心に素晴らしいので、ぜひ注目していただければと思う。

——林田直樹

日時: 2021年2月20日(土)14:00開演

※15:45終演予定/休憩なし

※13:20~13:40プレトーク

会場: ミューザ川崎シンフォニーホール

出演: パイプオルガン大木麻理(ミューザ川崎シンフォニーホール・ホールオルガニスト)、語り 山科圭太

共同演出: 島 崇、児玉絵梨奈

脚本: 島 崇

プレトーク: 松居直美(ミューザ川崎シンフォニーホール・アドバイザー)、井上さつき

曲目: ベルリオーズ(レヒシュタイナー編):幻想交響曲 Op.14

詳しくはこちら

関連する記事

-

イベントフェスタサマーミューザKAWASAKI2025のラインナップが発表!

-

読みもの巨匠的スケール感のヴァイオリニスト・ロザコヴィッチとプレトニョフが44歳違いの共...

-

読みものフランチェスコ・トリスターノの ささやくように静かなバッハ

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest