“感じればいい”は本当か?~飯田有抄がガチで伝えるクラシック音楽の面白さ

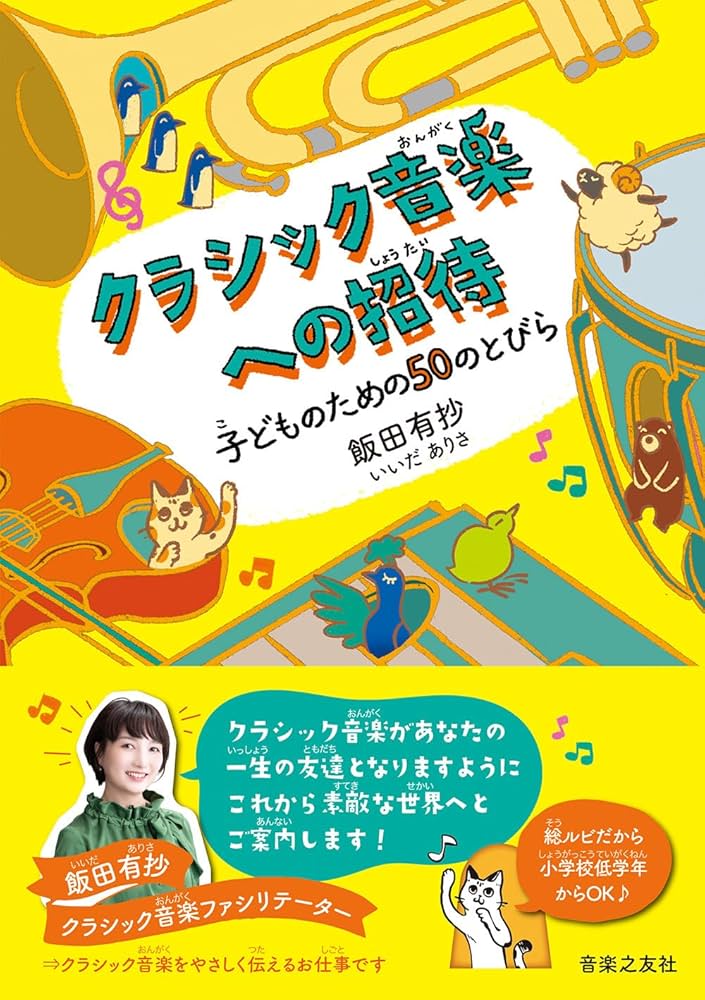

2025年4月に刊行された『クラシック音楽への招待 子どものための50の扉』。子どもたちがクラシック音楽の世界を探求するための、ユニークで温かい視点に満ちたこの本は、多くの図書館で好評を博すなど、発売直後から大きな注目を集めています。

なぜこの本は、子どもだけでなく大人の心も掴むのでしょうか。その背景には、著者と編集者の「二人三脚」による丁寧な本作りと、子どもたちへの誠実な眼差しがありました。

今回は、著者でクラシック音楽ファシリテーターの飯田有抄さんと、編集を担当された青野泰史さんにお話を伺い、本書が生まれた経緯から、クラシック音楽を「伝える」ことの奥深さ、そして子どもたちへのメッセージまで、たっぷりと語っていただきました。

1974年生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院修士課程修了。Maqcuqrie University(シドニー)通訳翻訳修士課程修了。2008年よりクラシ...

音楽之友社の元社員、現・契約書籍編集者。ペンネームの青山通でクラシック音楽や初期ウルトラ特撮などの著述家。社員時は『週刊FM』、書籍、ムック、辞典等の編集を行ない、そ...

東京生まれの宇都宮育ち。高校卒業後、渡仏。リュエイル=マルメゾン音楽院にてフルートを学ぶ。帰国後はクラシックだけでは無くジャズなど即興も含めた演奏活動や講師活動を行な...

10年越しの構想が結実。新たに書きなおして生まれた「50の扉」

——本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、まずこの『クラシック音楽への招待』がどのような経緯で生まれたのか、教えていただけますか?

飯田 サントリーホールさんと東京交響楽団さんが主催されている「子ども定期演奏会」という素晴らしいコンサートシリーズがありまして、私がそのプログラムの楽曲解説と、小さな読み物コラムを書くお仕事に2015年から関わらせていただいてきました。

そのコラムが、たとえば楽器のお話だったり、時代のお話だったり、作曲家のお話だったり……曲を聴く上で、こういう肉付けもあるとさらに面白いよ、という内容だったんです。それを書きながら、「これ、いつか何らかの形でまとめられたら嬉しいかもな」とぼんやり考え始めていて。そのアイデアを私のほうから音楽之友社さんに提案させていただいたのがきっかけです。

——飯田さんからのご提案だったのですね。

飯田 そうですね。「もしこういうのをまとめることにご興味があったら嬉しいんですけど」という形で。そうしたら「ぜひやってみましょう」ということで、青野さんとタッグを組ませていただけることになり、晴れて本としてまとめることができました。

——10年以上のストックがあったとのことですが、本に収録されているのはそのコラムから選ばれたものなのでしょうか?

飯田 そうですね、ほとんどコラムを土台としつつ、すべてあらためて書きました。

——すべてですか!

飯田 はい、そうなんです。本という体裁になるからには文字数などをレイアウトにしっかり落とし込む必要があります。プログラムのコラムは、700字だったり800字だったり、イラストの有無も自由で、わりと緩やかだったのですが、本にする上では、各項目のボリュームにばらつきがないよう配慮する必要がありました。読者の読みやすさを考えると、結果的にすべて新たに書きなおす形になったんです。

「子ども定期」は年4回なので、単純計算でも40本以上のテーマがあったのですが、本にするために新しい視点を加えたり、どうしても入れておきたいテーマを加えたりと、練り直しました。

教科書じゃない。二人三脚で作り上げた“全方位”のアプローチ

——本書を拝読して、作曲家、楽器、歴史、形式、音楽が演奏された場所まで、本当に「全方位」をカバーされていることに驚きました。50というテーマを選ぶ上で、基準はあったのでしょうか。

飯田 こういう入門書でよくあるのは、作曲家の伝記的なものや、楽器、時代といったテーマに特化した本だと思うんです。でも、そういうものを全部、見通しよく並べてみよう、という取り組みはあまりなかったかもしれません。

作曲家の物語、形式、国、時代……まさに考えうるすべての方向から、少しずつご紹介できたらと。本当に、音楽という文化が成立するためには、そのすべてが必要不可欠なんだなと、目次を見るだけでも改めて感じます。

青野 私も飯田さんも、この本を作る上で難しかったのが、あまりにもテーマが全方位的だったことですね。それぞれ得意な分野はあっても、少し苦手な分野もある。そこを二人で補い合って、さらに他の人にも見てもらって、気づかなかったところを指摘してもらったりもしました。専門分野の本なら著者が書いて編集者がチェックすればいいのですが。

——お二人が二人三脚で、さまざまな視点からアンテナを張りながら作られたからこそ、辞書のようにならず、最初から最後まで目線が揃った温かい本になったのかもしれませんね。

飯田 著者は書くことに精一杯で、ときどき森全体が見えなくなることがあるのですが、青野さんがちゃんと森を見て、道筋を作ってくださる。編集者と著者が本当に二人三脚でやっていかないと、こういう本は作れなかったと思います。

——とくに印象的だったのが、楽器を紹介する章が、リコーダーや鍵盤ハーモニカという、子どもたちにとってとても身近な楽器から始まっていたことです。

飯田 それはまさに青野さんからのご提案でした。私はつい、オーケストラにある楽器から話そうとしてしまったのですが、「子どもたちにとっていちばん身近なところはどこなんだろう?」と。本の最初の章立てから、「心とか体とか呼吸とか、そういう一番近いところから音楽の話をしていこう」という視点をいただきました。

青野 当初から二人で「教科書っぽくならないように」というコンセプトを掲げていました。いただいた原稿の中で、楽器のパートが少し辞書っぽく感じられたことがあったんです。そこで、「小学校にあるよね」とか、もっと身近で広がりのある話を入れてください、というお願いをしたのはよく覚えています。

飯田 青野さんは、絶妙なダメ出しをしてくださるんです(笑)。「そうだった!」みたいに、ハッとさせられます。

青野 本全体が、まず自分(体)の話から始まって、時代を遡り、そして世界に広がっていく、という構成になっています。物語のように読んでいけると面白いかな、と考えました。

「感じればいい」は本当か? クラシック音楽と“情報”の豊かな関係

——この本を読んで、クラシック音楽を聴く上で「情報」がいかに大切かを改めて感じました。以前、盲学校で取材させていただいた際に、音楽担当の先生が「クラシック音楽には、特定の景色や情景が背景にあることが多い。彼らは映像や写真を見ていないので、それらを言葉で伝える工夫をしなければ、生徒が興味を持ちにくいのです」と話されていたのが心に残っています。

音楽そのものの素晴らしさはもちろんですが、背景を知ることでより深く楽しめるのがクラシック音楽の魅力の一つではないでしょうか。

飯田 そうですね。「知識なんていらない、感じればいい」という言説も一つありますよ。それも半分は本当だと思いますが、その言葉には注意が必要だと感じています。

「感じればいい」「誰にでもわかるよ」という言葉は、広く優しいようでいて、裏を返すとすごく排他的になる危険性を帯びているんです。「聴いても何も感じなかった」「わからなかった」という人が必ずでてきます。そうなると、「感じられないわたしが悪いんだ」「わからないわたしは能力が欠けているんだ」と、自分を責めてしまうことになりかねません。

——なるほど。

飯田 子どももまったく一緒です。みんながみんな、おとなしく座って生の演奏を聴いて「すごい」と思えるわけじゃない。だからといって、「これは素晴らしいものなんですよ」と説明されて、素晴らしいと思えなかったら自分がダメなんだ、となってほしくないんです。

素晴らしいと思うかどうか決めるのはあなたの心。でも、一般的にはこういう理由で素晴らしいとされている、という知識があってもいい。その「素晴らしいの理由」をきちんと知ることで、音楽との距離が縮まることはあると思います。

——この本は、その「とっかかり」をたくさん用意してくれているように感じます。

飯田 まさにそうです。子どもたちは、いきなりたくさんの情報を受け止めきれません。だから、「こういう情報があるよ」とすべてを与えるのではなく、「ここに置いておくね」というスタンスでいたい。ダンスや音楽のレッスンでも、リズムは得意だけど音感は苦手、という子がいるように、興味の入り口は人それぞれ。メロディかもしれないし、リズムかもしれないし、作曲家の人生かもしれない。50個の扉のどれか一つでも引っかかってくれれば、そこから何かが繋がる瞬間がくるかもしれない。そのための扉を用意しておきたかったんです。

“ガチ”で伝えるからこそ響く。自身の「こうだったら良かったのに」

青野 この本のいいところは、飯田さんご自身がまず面白がっている、その思いをダイレクトに伝えているところだと思います。上っ面の事実関係を教えるのではなく、「ここがいいんだよ、面白いんだよ」という個人的な感動を伝えている。大人が本気で伝えようとしているものは、子どもはどこかで感じるものなんです。

飯田 綺麗に書こうとすると、子どもにはバレると思うんです。大人より子どもの方がずっと鋭い。「この人、綺麗事を言おうとしているな」とか、すぐに見抜かれます。だから、子どもにこそ「ガチ」でいかないといけない。

私自身、そんなに物分かりのいい子じゃなくて、歴史の教科書を読んだりするのがすごく苦手でした。世の中、わからないことで溢れていて。大人になってからいろいろなことがわかってきた時に、「子どもの頃、こういう風に言ってくれてたら、もっと早くわかったのになぁ」「もっと好きになれたのになぁ」と思うことがたくさんあったんです。その悔しさが、この本には入っているのかもしれません。

青野 飯田さんの「子ども向け」は、単に言葉を平たくしているということじゃないんです。ご自身の感動体験や、「こうだったらよかったのに」という思いを、子ども一人ひとりに「あなたも一緒に感じてくれる?」と語りかけている。そこがこの本の素晴らしいところだと、手前味噌ながら今でもほんとうに思います。

飯田 あまり大人になりきれないまま、子どもだった頃の「そうだったなぁ」という気持ちで書いているところがありますね。

クラシック音楽は人生のエチュード。子どもたちへのメッセージ

——この本を手に取る子どもたち、そして大人たちへ、メッセージをいただけますか。

飯田 今はほんとうに魅力的な音楽が世の中にたくさんあるので、無理してクラシックを聴かなくてもいいんです。でも、いろんな音楽を聴くことの素晴らしさは、遠い昔の、遠い国の音楽に触れることで「わかる部分」と「わからない部分」の両方を味わえることだと思っています。

私たちは、日常でも相手のことを完全に分かり通すことはできないし、不条理なことにもたくさん出会います。その時に、音楽を通してさまざまなドラマを経験したり、わかったり、わからなかったり、でもなぜかすごく響くものがあったり……そういう体験をしておくことは、私たちが社会と関わり、「わかり得ないこと」とどう向き合っていくか、その想像力の幅を鍛えてくれるものだと思うんです。

——日常を生きるための練習のようですね。

飯田 まさにそうです。ぶつかったり、苦しんだり、でも喜んだり。不協和音があるから、解決した時に喜びや希望がある。音楽作品に緩急や陰影があるように、私たちの日常もそうやって成り立っています。音楽は、よりよく生きる、よりよくハーモニーを作るための、日々のエチュード(練習曲)なんです。

遠い中世の修道士が歌っていた曲が、意外とすんなり心に入ってくるかもしれない。そういう不思議な体験を通して、わかり得ないものへアクセスする、そこに対峙していく練習として、音楽を楽しんでもらえたら嬉しいです。

1974年生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学院修士課程修了。Maqcuqrie University(シドニー)通訳翻訳修士課程修了。2008年よりクラシ...

音楽之友社の元社員、現・契約書籍編集者。ペンネームの青山通でクラシック音楽や初期ウルトラ特撮などの著述家。社員時は『週刊FM』、書籍、ムック、辞典等の編集を行ない、そ...

東京生まれの宇都宮育ち。高校卒業後、渡仏。リュエイル=マルメゾン音楽院にてフルートを学ぶ。帰国後はクラシックだけでは無くジャズなど即興も含めた演奏活動や講師活動を行な...

関連する記事

-

読みもの学びが仕事に直結する! 国家資格を目指せる日本ピアノ調律・音楽学院

-

記事音大受験のための受験対策スクール「Pathways(パスウェイズ)」

-

読みもの音楽と一緒に暮らす ~越野建設の賃貸住宅音楽マンション®

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest