クラリネット奏者ストルツマン「武満を演奏することは、楽譜の向こう側に挑むこと」

来年2026年に没後30年を迎える作曲家・武満徹。日本が世界に誇る作曲家であり、現在でも世界中で氏の作品が演奏され続けています。武満と関係が深く、作品の初演や録音を行なった演奏家の方々に、奏者ならではの視点から作曲家について語っていただく連載。第4回はクラリネット奏者のリチャード・ストルツマン氏に、クラリネット協奏曲《ファンタズマ/カントス》初演をめぐる武満の言葉から、作曲家が作品に命を吹き込む演奏家に求めたことを伺いました。

仙台市出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了(博士:人間・環境学)。音楽・音響芸術を中心に、20世紀以降の領域横断的な実践に関心を持つ。著書に『武満徹のピ...

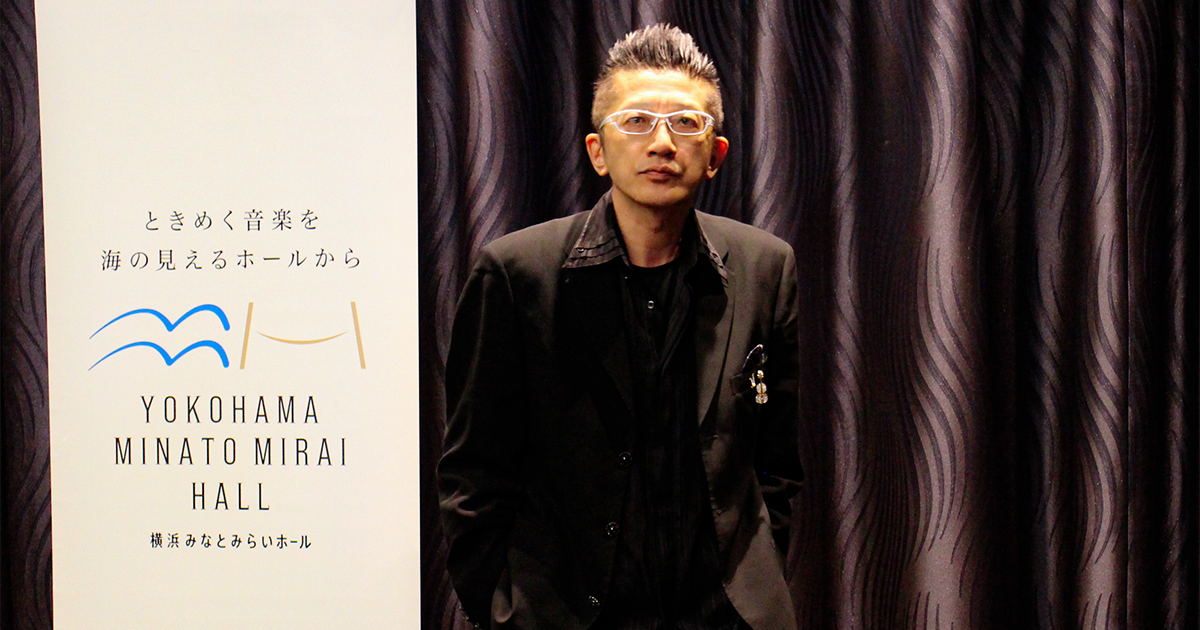

1942年、ネブラスカ州オマハ生まれ。イェール大学で音楽学を修め、修士号を得る。さらにコロンビア大学で博士号を取得した。1967年以来10年に亘ってマールボロ音楽祭に参加し、そこで出会ったピーター・ゼルキンらとともに'73年にアンサンブル"タッシ"を結成。古典から現代曲に及ぶ幅広いレパートリーに取り組む優れたアンサンブルとして高い評価を得る。武満徹氏との交友はその頃からで、氏はタッシのために《カトレーン》を作曲。その後もストルツマンのために《ファンタズマ/カントス》を作曲している。タッシの成功とユニークなクラリネット奏法で国際的評価を得たストルツマンは、カーネギー・ホール、ハリウッド・ボウル、ケネディ・センターという超一流のホールでソロ・リサイタルを行なった最初のクラリネット奏者となった。

また、クラシック音楽のフィールドのみならずジャズ・アーティストとしての才能も発揮し、キース・ジャレット、チック・コリア、エディ・ゴメス、ビル・ダグラス、ジェレミー・ウォールなどとの共演でコンサートや録音を行っており、ボーダーレスな活動も行ない、多くのファンを獲得している。

©A. KUMAMOTO

メシアンと武満が探求した「内なる感覚」

――初めて武満さんに会った時のことは覚えていますか?

ストルツマン 最初に会ったのがいつだったか、はっきりとは覚えていませんが、1970年代半ば頃にタッシ*がオリヴィエ・メシアン《世の終わりのための四重奏曲》(1940)を演奏するときに、メシアン本人がリハーサルに来ることになり、武満も彼に会うためにやって来たのを覚えています。

*タッシ:ストルツマンがマールボロ音楽祭で出会ったピーター・ゼルキンらとともに1973年に結成したアンサンブル。古典から現代曲まで幅広いレパートリーに取り組む優れたアンサンブルとして高い評価を得た。武満徹はタッシのために《カトレーン》(1975)を作曲している

メシアンのスコアのなかに、フランス語で「黒」を意味する「Noire」という言葉がありましたが、私にはどう演奏すればいいのかわかりませんでした。メシアンから演奏方法の指示がなかったのです。だから、私はただ柔らかく吹きました。けれども、それは彼の望むものではなかった。彼がほしかったのは「Noire」だったのです。

――メシアンは共感覚があり、音と色彩がリンクしていたんですよね。彼がその言葉で望んでいたのはどのようなものだったのでしょう。

ストルツマン ええ。彼は内面で色を見ていました。そして結局、彼が「Noire」という言葉で私に、あるいはクラリネットに求めていたのは、それほど柔らかなものではなく、強度に満ちていて、大きく、強いものでした。彼が本当に聴きたがっていたのは、音ではなく、音が彼の心に対してなす何かだったのです。わたしがそのように演奏をし始めると、彼は「あぁ…それで良い…」と言いました。

リハーサル中にメシアンが伝えたかったことを武満も理解し、彼自身の音楽でも同じものを探求していたと思います。直接的に、そのままのかたちで楽譜に書かれてはいないもの。つまり、内なる感覚です。

▼メシアン《世の終わりのための四重奏曲》

《ファンタズマ/カントス》で武満がクラリネットに求めた音

――とても興味深いです。具体的な例を教えてもらえますか?

ストルツマン 彼のクラリネット協奏曲《ファンタズマ/カントス》(1991)のスコアには「穏やかに、かつ恍惚として Calm and Ecstatic」*という指示があります。このスコアをもらったとき、写譜係が「あなたのパート譜に間違いがあると思います。穏やかにであるか、恍惚としているか、そのどちらかであればよいですが、両方同時にはできませんよ!」と書いて寄こしたのを覚えています。そこで武満に電話して、「これは間違いですか」と尋ねたところ、彼は「いいえ、そのままにしてください」と答えました。

*この指示は、ストルツマンが所持しているショット社のスコア(1991年刊)のリハーサル番号Rにみられるが、 筆者の手元にある楽譜(1996年刊の第2版)では、当該箇所の指示は「Calm」のみになっている。武満はインタビューのなかで、ある奏者から「この指示は矛盾している」という旨の指摘を受け、やむを得ず変更したことを証言している(立花隆『武満徹・音楽創造の旅』文藝春秋、2016)

――その部分はどう演奏するのですか?

ストルツマン それは正確に説明できる類のものではありません! この部分は、八分音符=40よりも遅いテンポ、つまりメトロノームのもっとも遅い設定よりもさらに遅いのです。私の頭に浮かぶ言葉は「崇高 sublime」です。

私たちはふつう、音楽とは時間の中に存在するものであると考えますが、武満は時間を超越するものを求めました。テクニックを超えるもの、ある言葉のふつうの解釈を超えるものを。彼はそれらを何か別のものにしたかったのです。ほとんど哲学です。私にとってそれは素晴らしいことでした。これはメシアンから武満に受け継がれたものであり、私がタッシと一緒に武満の音楽を演奏することを通じて学んだことでもあります。

▼武満徹《ファンタズマ/カントス》

――リハーサル中、武満さんから具体的な指示はありましたか?

ストルツマン ええ。何度か一緒に仕事をしましたが、ある時、「ええと、素晴らしいんだけど、君はただ音符を吹いているだけだね。尺八を知っている?」と訊かれました。私が「いや、あまり」と答えると、「あの空気と音が一緒になったような音を出してほしいんだ」と言われました。彼はクラリネットにそれを求めたんです。面白い考えだったので挑戦しましたが、苦戦しましたね。というのも、クラリネットはリードを使うのに対し、尺八は使いませんから。

ある日、武満が彼の気に入っている尺八奏者の家に私を連れて行ってくれました。武満が私に望んでいたのは、クラリネットを尺八に変えることではありませんでした。そうではなく、偉大な尺八奏者が抱いている感覚を知って、それを私の楽器のなかに持ち込むことだったのです。武満が求めていたのは、実際に何かをすることや、何かができることを証明することではなかった。彼が求めていたのは、出来ないけれどもやりたいと思う何かに挑むことでした。それは私だけではなく、オーケストラの誰しもにとってそうであり、それは人々に良い影響をもたらしました。

武満の楽譜の向こう側には「もう一つの命」がある

《ファンタズマ/カントス》にはこんな部分もあります。全体の表現としてはメゾ・フォルテ(mf)からデクレッシェンド*なのですが、その指示に重なるかたちでフォルテピアノ(fp)からピアノ(p)へのデクレッシェンドがあり、さらにピアノ(p)からもう一度デクレッシェンドする指示が書かれているのです。

*デクレッシェンド:「だんだん音量を落とす」

――これも一見したところ矛盾した指示と言えますね。とても繊細な表現です。

ストルツマン すべてが細部まで緻密に書かれています。あるところでは、ヴィオラに「軽い弓圧で」と書かれていますし、またあるところでは、第1ヴァイオリンが3つのグループに分かれ、それぞれが別の音でグリッサンドの下降をします。さらに別のところでは「喜びに満ちて joyful」演奏し、次にそれをエコーのように繰り返す。

曲全体を通じて、少し速くなったり、遅くなったり、速くなったり、遅くなったりを繰り返します。もちろん、ここにあるのは何かが書かれている紙切れにすぎません。ですが、武満がページの向こう側に求めていたのは、生きている何か、生命のようなものでした。オーケストラが彼の哲学や、このもう一つの命を理解しない限り、この作品を成立させることは不可能です。

武満と一緒に初めて食事に行った時のことを覚えています。とても美味しい魚が出ることになっていた。それが生魚で、テーブルに運ばれた時、まだ生きていたんです。他のみんなは食べ始めたけど、私には無理だったので、店を出て路地に座っていました。すると武満が出てきて、こんな風に言いました。「気分を悪くしたならごめん。でも、これも命の一部なんだよ」と。

その時は、音楽の話をしていたわけではなく、彼が私に理解してほしかったのは「怖がってはいけない。魚の命をかわいそうに思ってはいけないんだ。尊敬し、感謝して、それを『いただく』んだよ」ということでした。

いま、こうして彼の音楽について話しているうちに、この話を思い出しましたよ。音楽においても、時には「こんなことはできない、やりたくない!」と感じることがあるでしょう。でも、そこが重要なところなんです。探究し、発見し、それを自分の言葉や生命、そして音楽に変えること。それこそがコミュニケーションの仕方なのです。

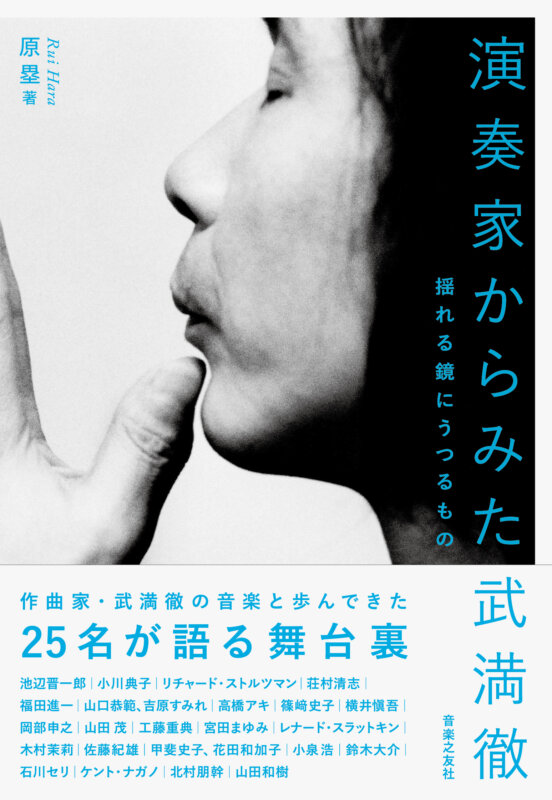

原塁 著

定価2,860円(本体2,600円+税)

世界的な作曲家として、演奏会用の音楽から映画・放送用の音楽まで、さまざまなジャンルで傑出した作品を残した作曲家・武満徹(1930-1996)。2026年の没後30年を機に刊行する、世界的に活躍する25名の音楽家へのインタビュー集。

武満作品の初演や録音を行なった演奏家たちに、作曲家本人から伝えられたアドバイスなどをあらためて取材するとともに、氏の晩年や没後に活動を始めた演奏家にも作品との向き合い方や取り組み方を取材。これから武満作品に取り組む演奏家や聴衆へのメッセージも。

気鋭の研究者・原塁氏が、インタビュー・構成・執筆を手掛けた。武満徹の活動やその作品をめぐる12のコラムも読み応え充分。

本書のサブタイトル「揺れる鏡に映るもの」は、武満徹の作品《揺れる鏡の夜明け》から取られている。演奏家それぞれの武満徹像、そして武満作品の演奏に映し出される演奏家の個性や音楽観が、一人ひとりの言葉から立ち現れる。

登場する25名の音楽家

池辺晋一郎|小川典子|リチャード・ストルツマン|荘村清志|

福田進一|山口恭範、吉原すみれ|高橋アキ|篠﨑史子|横井愼吾|

岡部申之|山田 茂|工藤重典|宮田まゆみ|レナ―ド・スラットキン|木村茉莉|佐藤紀雄|甲斐史子、花田和加子|小泉 浩|鈴木大介|

石川セリ|ケント・ナガノ|北村朋幹|山田和樹

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest