ギタリスト福田進一「武満徹には奏者を介して出てきたものを受け入れる自在さがあった」

来年2026年に没後30年を迎える作曲家・武満徹。日本が世界に誇る作曲家であり、現在でも世界中で氏の作品が演奏され続けています。武満と関係が深く、作品の初演や録音を行なった演奏家の方々に、奏者ならではの視点から作曲家について語っていただく短期連載がスタート! 第1回は、ギタリストの福田進一さんに、楽譜や演奏に対する武満のスタンスについて伺いました。

仙台市出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了(博士:人間・環境学)。音楽・音響芸術を中心に、20世紀以降の領域横断的な実践に関心を持つ。著書に『武満徹のピ...

1955年大阪生まれ。パリ・エコールノルマル音楽院にてアルベルト・ポンセ、さらにイタリア・シエナ/キジアナ音楽院にてオスカー・ギリアに師事。両音楽院を卒業後、数々の国際コンクールで優入賞し、高い評価を得た。

1981年第23回パリ国際ギターコンクールでグランプリ優勝。以後約45年に亘り、世界各地でのソロ・リサイタル、主要オーケストラとの協演、超一流ソリストとの共演を続け、そのボーダーレスな音楽への姿勢は世界中のファンを魅了している。

広島エリザベト音楽大学、上海音楽院(中国)、アリカンテ大学(スペイン)各音大のギター科客員教授。東京、アレッサンドリア、ハインスベルグ、コブレンツ、全米ギター協会など、主要国際ギターコンクールの審査員を歴任。

2007年、平成19年度「外務大臣表彰」受賞。2011年、平成23年度芸術選奨「文部科学大臣賞」受賞。2024年より(社)日本ギター連盟名誉理事。

武満さんの楽譜には、奏者のほうで発見していく楽しみがある

――作曲家との交流の場面として、リハーサルがありますが、武満さんはそこに立ち会った際に、助言などをされるのでしょうか。

福田 「いや、そこはそうじゃない」と、演奏家のパーソナリティや細部に踏み込むような、そういうアプローチをする方ではなかったですね。楽譜の指示を踏まえた上で「舞台では自由に弾いていいよ」「リスクを恐れて、萎縮したような演奏にはなってほしくない」とよく言っていました。

「僕の曲はフランシスコ・タレガなんかと何も変わらないんだから、ああいう風に自由に歌って弾いてくれ」 「現代音楽だと思って四角四面に数えている感じが出ないように」とおっしゃっていたのも印象に残っています。

僕はパリ留学時に音価のことなど非常にうるさい先生に習ったので、ソルフェージュが身についているんですが、《フォリオス》(1974)の楽譜に不鮮明な、印刷の汚れのようにもみえる部分があったので、武満さんに「これ付点ですか?」って聞いたことがあるんです。そしたら、「それは付点だ。そんなの書いたかなぁ……」という感じで。

楽譜を細かく計算したり分割したりして持って行くんだけど、どうも武満さんにとってはそんなに大事なことではないようでした。彼が、自分の曲について「こうやって書きました」と書き残している資料もほとんどないですし。でもその分、奏者のほうで発見していく楽しみがありますね。

▼武満徹《フォリオス》

――発見というと?

福田 たとえば、E♭(ミ♭)E(ミ)A(ラ)の、E♭(ドイツ語で“エス”と読む)をSと読み替えた、SEAモチーフという半音上行と完全四度上行を組み合わせたモチーフですね。アルト・フルートとギターのための《海へ》(1981)で使われているこのモチーフが、《すべては薄明のなかで》(1989)の冒頭でも、ド、レ♭、ファ♯という移高されたかたちで使われています。音と音のあいだに別の音を埋めていますが、骨格音として、2つの楽曲に共通の素材を用いている。

▼武満徹《海へ》

▼武満徹《すべては薄明のなかで》Ⅰ

あるいは、《フォリオス》の第3楽章ではバッハの《マタイ受難曲》からの引用がありますが、それが出てくるまでに実はBACHのモチーフ*が、移高されながら、たくさん出てくる。BACHという音名は「Bが2番目、Aが1番目、Cが3でHは8、それを足すと14になって、これが作曲家にとって象徴的な数字だったんだ」という話がありますが、それと同じような数字遊びや言葉遊びへの関心が武満さんにはありましたね。ご本人も「仕込んどいたから」と匂わせることがあって、そういうものをあとから発見していくのが楽しかった。

*BACHのモチーフ:バッハ(BACH)の名前をドイツ語音名に当てはめた、B(シ♭)A(ラ)C(ド)H(シ)というモチーフ(構成上の小さなまとまり)のこと

▼武満徹《フォリオス》Ⅲ

ギターの音色を極限まで探求した作曲家

――象徴的な意味を帯びたモチーフを媒介に、作品同士がより大きなネットワークをなしているようなところがありますね。

福田 ええ。それから、《すべては薄明のなかで》の冒頭では、最初にハーモニクス*のミの音がまず鳴って、そこに実音のミと、1オクターヴ下のハーモニクスのミが重なるように書かれている。それによって、ある瞬間に突然、パタっと響きの質が変わるんですが、そういう音色旋律のようなことを、やはり《海へ》の冒頭のアルト・フルートでもやっています。ホロートーンという奏法と通常の吹き方とを使い分けることで、口を塞いだような音から、急に音色が変化する。

*ハーモニクス:基音の振動をおさえ、特定の倍音のみを響かせて得る音、また、そのための特殊な奏法をいう。通常より透明感のある独特の音色となる

▼武満徹《すべては薄明のなかで》Ⅰ

▼武満徹《海へ》Ⅰ

――とても細やかに音色の推移が仕組まれている。ハーモニクスは《すべては薄明のなかで》や《エキノクス》といった80年代以降の作品において重要な要素です。

福田 ギターは「小さなオーケストラ」と言われるくらい、色々な音色が出せる楽器ですが、武満さんはその可能性を極限まで探求した方だと思いますね。ギターの現代音楽で、ここまで繊細に書かれたものは、他に見当たらないです。たとえば、ルチアーノ・ベリオの《セクエンツァⅪ》(1987)にしても、もっと大雑把ですから。

武満さんは「こんな高い倍音までふつうの人間は聴いてないよ」というところまで書いているし、一個一個の音にどういうニュアンスがあるか細かく指定している。ここはフルートに似せる、ここはクラリネットみたいな音色で、ここは弦の感じでといったように、オーケストレーションのような発想で作っていたのではないかと思います。本人に聞いたわけではないですけどね。そうでなければ導き出せないような音楽です。

音楽の流れとしては、急速で技巧的なものというのはほとんど出てこないんですけど、音色のコントロールという点では、ものすごく難しいです。《フォリオス》では、時たま、指が絶対届かない音があったりもします。彼の目指す到達点が高いがゆえに「武満さん、ここはこう書いてありますけど、これ実際は不可能ですよ」といった議論も、よくありました。

――そういった理想と現実がいわばバッティングする局面では、どのように折り合いをつけるのでしょう。

福田 「ああ、そう?届かないなら、届いてるかのように上手に省いて弾いてよ」って言われましたね。武満さんには、独自の気質やフィーリングがあるんです。「この音符はこう表記されてますが、この高さでいいんですか?」と聞いても「綺麗だったらどっちでもいいよ。綺麗に響く方で」って言うんです。「それを僕が決めてしまっていいんですか?」と返しても「うん、決めちゃっていいよ」と。そういう自在さのある人でしたね。もっとも、付き合う相手によってスタンスを変えていたのではと推察しますが。奏者の個性もあるし。結局のところ、多面体だと思います。

音と音のあいだ、余白の部分を大事にしていた

――記譜のレベルでは頭のなかにあるものを妥協なく書き記していくのに、演奏の局面では奏者に委ねるということですか。

福田 演奏者を介して出てきたものを受け入れる自在さがありました。武満さんの音楽は、たとえばピエール・ブーレーズの作品のような構造化された建築物のようなものとは違って、流動的な部分も多く、そういう余白の部分を大事にされていました。

彼がリハーサルにきて、指示してくれたことは、フレーズをどう弾くかよりも、フレーズとフレーズのあいだにある緊張感みたいなものですね。フェルマータにしても、いつも同じではなく、変化があるとか。ある音が鳴って、また次の音が始まるまでのあいだとか。そういう音のない部分へのこだわりの方が強かった。あるいは、どれくらいの速度でいって、どれくらいゆりもどすか、とか。

――楽譜には書かれていない部分ということですね。会場の残響時間など、ある空間が持つ個性に大きく左右される要素ですので、一様に「こう」と言い切ることができないものです。とくに作曲家を直接知らない世代の演奏者にとっては、感覚を掴みにくいところかもしれません。

福田 ええ。《海へ》のなかにも、フルートとギターが演奏をやめて静止する箇所がありますが、そこは3秒とか1.5秒とか、秒数で書かれてはいるものの、響く会場と響かない会場では必要な秒数も変わってくるでしょう。

武満さんの作品を演奏するときには、いかに聴くか、いかに響きと対峙するかが大事であって、そういう経験値を積むことで徐々にわかってくることではないかと思いますね。

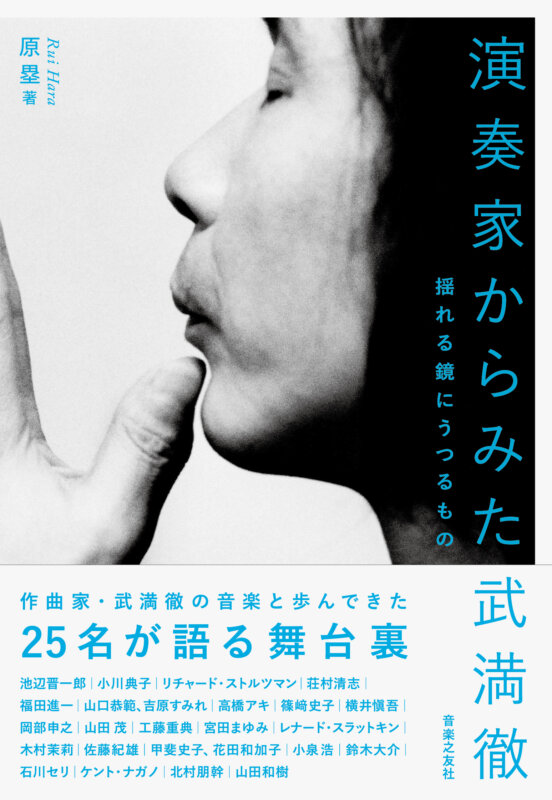

『演奏家からみた武満徹~揺れる鏡にうつるもの』

原塁 著

定価2,860円 (本体2,600円+税)

世界的な作曲家として、演奏会用の音楽から映画・放送用の音楽まで、さまざまなジャンルで傑出した作品を残した作曲家・武満徹(1930-1996)。2026年の没後30年を機に刊行する、世界的に活躍する25名の音楽家へのインタビュー集。

武満作品の初演や録音を行なった演奏家たちに、作曲家本人から伝えられたアドバイスなどをあらためて取材するとともに、氏の晩年や没後に活動を始めた演奏家にも作品との向き合い方や取り組み方を取材。これから武満作品に取り組む演奏家や聴衆へのメッセージも。

気鋭の研究者・原塁氏が、インタビュー・構成・執筆を手掛けた。武満徹の活動やその作品をめぐる12のコラムも読み応え充分。

本書のサブタイトル「揺れる鏡に映るもの」は、武満徹の作品《揺れる鏡の夜明け》から取られている。演奏家それぞれの武満徹像、そして武満作品の演奏に映し出される演奏家の個性や音楽観が、一人ひとりの言葉から立ち現れる。

登場する25名の音楽家

池辺晋一郎|小川典子|リチャード・ストルツマン|荘村清志|

福田進一|山口恭範、吉原すみれ|高橋アキ|篠﨑史子|横井愼吾|

岡部申之|山田 茂|工藤重典|宮田まゆみ|レナ―ド・スラットキン|木村茉莉|佐藤紀雄|甲斐史子、花田和加子|小泉 浩|鈴木大介|

石川セリ|ケント・ナガノ|北村朋幹|山田和樹

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest