人々が流動的に出会う場へ——石巻の歴史と自然のなかで味わうリボーンアート・フェス

宮城県石巻でアート・音楽・食の総合芸術祭「リボーンアート・フェスティバル」2021年夏期が開催中だ。実行委員長の小林武史、アートのキュレーター、窪田研二、フードディレクターの一人、阿部久利のインタビューをお届けした前編に続いて、後編ではアート作品のレポート、アーティスト加藤翼のインタビュー、そしてボランティアや参加者の声をお届けしよう。

早稲田大学大学院文学研究科(演劇学 舞踊)修士課程修了。現代劇、伝統芸能、バレエ、ダンス、ミュージカル、オペラなどを中心に執筆。『The Japan Times』『E...

石巻市街地、女川、桃浦、荻浜、小積、鮎川の6つのエリアに23のアーティストの作品が展示されているリボーンアート・フェスティバル(RAF)。広範なエリアの歴史や自然とともにアートを見る体験は、他では得られないものだ。そのいくつかをご紹介したい。

歴史が交錯する市街地エリアで

まず、石巻市街地。東日本大震災で津波が街中にまで達したこのエリアは、震災前の面影と、震災後の新たな景色とが交錯する場所だ。

1939年に建てられ、津波で1階は浸水しながらも倒壊を免れた「旧観慶丸商店」は、陶器店だっただけあり、さまざまなタイルで彩られた外観が実に美しい建物。2013年に石巻市の指定文化財になり、文化交流スペースとしても使用されている。RAFでは、インフォメーションセンターとしてパスポートやグッズを販売しているほか、2つの作品に触れることができる。

1つは、廣瀬智央『無題(ミント・ガーデン)』。作者が地元の人々と育てたミントで建物の2階の空間が埋め尽くされており、訪れる者は絨毯の上でその香りを楽しむという作品だ。

もう1つは、高橋匡太『光の贈り物』。こちらは高橋が7月、石巻を中心に「あなたが今、会いたい人は誰ですか?」「その人に思いを色に込めて届けませんか?」と呼びかけてストーリーを集め、リクエストされた色で、石巻のシンボルである石ノ森萬画館(石ノ森章太郎のミュージアム)を、毎夜照らし、その背景となるさまざまなストーリーがラジオや朗読会などで紹介されるというもの。

色が日替わりで変化する石ノ森萬画館自体が作品だが、旧観慶丸商店1Fにさまざまなストーリーが展示されている。

ONTOMO読者にぜひご紹介したいのは、震災時、多くの人々を温めた場所、「旧千人風呂」の大友良英『バラ色の人生』だ。席に着くと、大量に積まれた扇風機やラジカセ、ジューサーなどの古い家電が少しずつ動き出し、音・音楽を奏で始めるさまは、まさに家電のオーケストラ。家電一つひとつにコードがついており、黒衣が幾つもの電源のオン/オフをライブで操作して演奏するのも面白い。

このほか、旧サウナ石巻では、幼い頃に病気のため義足となった片山真理のポートレートシリーズや、自身のアイヌとしてのルーツと向き合うマユンキキ『SIKNU シㇰヌ』、西尾康之の迫力ある『磔刑』『唐櫃』などが展示され、松尾芭蕉も足を運び、震災時には「命の山」として知られた日和山公園の旧レストランかしまでは、ベルリン在住の雨宮庸介が自身の個人史と石巻とをつなぐ映像を、空間の見事な演出と共に送る『石巻13分』などが印象に残った。

豊かな自然に抱かれた牡鹿半島でのアート体験

牡鹿半島にある荻浜、小積、桃浦、女川、鮎川エリアへと足を伸ばすと、そこにはダイナミックな自然が待っている。

まず、荻浜エリア。牡蠣殻で白くなったホワイトシェルビーチには、2017年のRAF以来、名物となっている名和晃平の『White Deer(Oshika)』が立つほか、第二次世界大戦中に旧日本海軍が魚雷を格納するために作った秘匿壕(人工の洞窟)内に手を描いた球体のオブジェを配した布施琳太郎『あなたと同じ形をしていたかった海を抱きしめて』、「生命の循環」を刺繍で表した小林万里子『終わりのないよろこび』など、いずれも自然と人間について考えさせられる作品群が並ぶ。

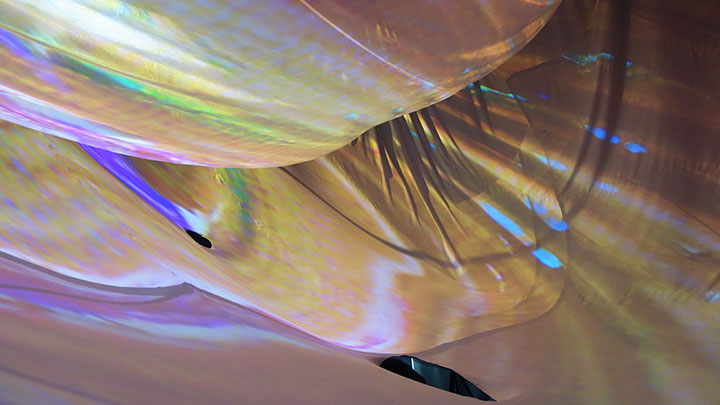

旧荻浜小学校を舞台とする桃浦エリアでは、前編でご紹介した森本千絵+WOW+小林武史『forgive』のほか、赤く燃えるような蛇をモチーフにしたサエボーグ『HISSS』や、天気が良ければ上がる篠田太郎のバルーン『幼年期の終わりに』などのほか、小学校から少し足を伸ばすと桃浦の海を一望できる高台には、RAF2019年の作品である久住有生『淡(あわ)』も見ることができる。

女川エリアでは、会田誠のオリジナルキャラクター「おにぎり仮面」が座っている『考えない人』や、短冊に願いを書いて木に結ぶというオノヨーコが世界各地で展開している『Wish Tree』とともに見逃してほしくないのが、加藤翼『Surface』だ。

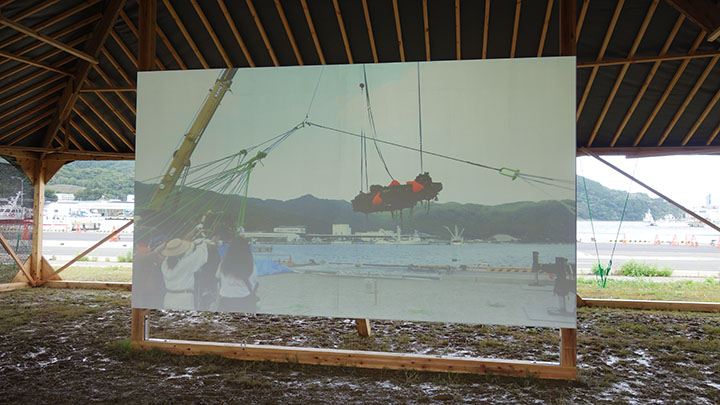

多くの人との協働で巨大物を引き倒したり引き起こしたりする「Pull and Raise」シリーズを創作している加藤は今回、東日本大震災で女川湾に沈んだ車両を海底から引き揚げ、その模様を映像作品に収めた。

1984年、埼玉県生まれ、東京都を拠点に活動する。パフォーマンス、構造体、ビデオを駆使するマルチメディア・プロジェクトは共同実践をその特徴の1つとし、代表的な作品シリーズ「引き興し(公共空間で大きな構造体をロープを使って動かす)」は参加者の自発性を受け入れることで実践される。 2011年福島で制作したプロジェクト以降、作品は社会の分断線に触れながら私たちが直面する距離を再考させるものへと、その風刺性を増してきている。

「女川は海とともに生活してきたので、海の恐ろしさと豊かさの両面を扱う作品をと思っていたところ、震災以来、汽船のターミナルに車が沈んでいることを聞いたんです。それで、海底瓦礫などを撤去してきた方に相談し、車の様子を映像に撮ってもらって。それを見たとき、時間が止まっていると感じました。

地元の方々の協力のもと、公募して集まった参加者の皆さんと1時間かけて車体を引き揚げ、警察と海上保安庁の立ち会いのもとで所有者をみつけ、許可を取りました。今も女川に住んでいらっしゃる方でしたが、まさかご自分の車が近くに沈んでいるとは思わなかったようで、びっくりされていましたね」

私たち観客は、その模様を映した映像作品を、引き揚げた場所の目の前に設置された小屋で見る。

「10年間沈んだまま時が止まった車と10年かけて変わった女川の町並み、過去である映像とそれを見る今を、リンクさせた作品になっています」

この映像そのものが加藤の作品なのだが、映し出すスクリーンの後ろにはQRコードがあり、それを読み込むと、実際の車が置かれているエリアへの地図が現れる。せっかくなので見に行くと、貝や海藻がびっしりとついて錆びた車体が、磯の臭いを発しながら、山間に忘れられたように置かれているさまに、そこだけ違う時間が流れているような、なんとも言えない感覚を呼び覚まされた。

このほか、鹿肉解体処理施設「フェルメント」がある小積エリアや、白い砂利を敷き詰めた道を進むと金華山(島)を前にした海に出る島袋道浩『白い道』や、金華山が見えるホテルの1室に滞在してガラス窓や鏡などに詩を書いた吉増剛造『room キンカザン』などのRAF2019作品がある鮎川エリアも、雄大な景色とともにアートを味わえる。

なお、それぞれのエリアは離れているため、オフィシャルのバスツアーか車などを使って回るのがオススメだ。

金華山

RAFを巡る人々の声

最後に、RAFを訪れた観客と、RAFを支え、人々を迎え入れる地元の人の声をご紹介しよう。

筆者がバスツアーで一緒になったAさんは、東京から青春18きっぷで1日かけて石巻入りした。

「もともとミスチルのファンで、音楽フェスにはよく行くんです。それで、RAFがスタートする前年の16年とスタートした17年の『Reborn-Art Festival × ap bank fes』に参加しました。被災地に、一度足を運んでみたかったことも理由の一つです。東日本大震災の頃はちょうど大学を卒業する時期で、行く機会を逃していたので。そうしたら、バンドの演奏ももちろんよかったけれど、地元の『渡波獅子風流塾』の和太鼓と獅子舞でのオープニングアクトに感動して。

17年のフェスではアートのチケットもセットになっていたのですが、時間がなくて見ることができなかったので、今回、コロナで迷いつつも、ぜひアートも、と思って参加しました。大自然の中で作品を見ることができて、すごく見応えがありますし、(荻浜の食堂)リボーンアート・ダイニングで食べた仙台牛のハンバーガーも美味しくて! 来てよかったです」

石巻で生まれ育ったBさんは、17年、19年のRAFに観客として足繁く通った、RAFの大ファンだ。

「私がRAFに興味をもったきっかけは、RAFのプレイベントのような形で行なわれた『Reborn-Art Festival2016 × ap bank fes』に、お友だちに誘われて行ったこと。それで資料をよく見たら、ワタリウム美術館が大好きな私にとってメジャーなアーティストの名前が沢山書かれていたので、この方たちの作品が自分の街に来るなんて、すごいな! と興奮して。とはいえ、周囲に話しても誰も知らなかったのですが、始まってから次第に興味を持ってくれる人が増え、友だちが一緒に回ってくれるようになりました。

また、パスポートが学校で配られるので、たくさんの子どもたちが何度もアートを見て回っていて。地元の至るところにあるアートを見ていろいろなことを感じるでしょうし、その道を志すこともあるかもしれない。貴重な体験ですよね。会期の最後に行なわれたリボーン音頭にも知っている顔があって、浸透してきたんだなと感じました。今では『リボーン』と言って普通に会話が成り立つようになっています」

17年、19年の自身のパスポートを部屋に大事に飾っているというBさん。今回は、仕事の合間に、オノ・ヨーコの『Wish Tree』の短冊作りのボランティアもしている。

photo by Takehiro Goto

「石巻は保守的なところがある街で、RAFもすぐにはフィットしないところがあったかもしれないのですが、外から来てくださる方が盛り上げてくださって、その方たちの頑張りをみているうちに、自分たちも頑張らなければと励まされた方は多かったのではないかと思うんです。昔はこの地域ももっと活気があった記憶があるのですが、震災も経験し、過疎化が進むなか、フェスが続くことで活気が戻ってくれたらと願っています」

地元の人々、アーティスト、観客らがそれぞれの思いをもって関わることで成り立っているフェスティバル。その一員として参加した先には、五感を満たす豊かな体験が待っている。

関連する記事

-

レポートガジェヴが巨匠メータと共演でインド・デビュー!~西洋圏外でのクラシック受容を考え...

-

イベントろう者・難聴者の方も音楽を視覚的に体感できるコンサートが無料ライブ配信

-

イベント東京音大で社会学者・宮台真司が「アーティストにしかできないこと」をテーマに特別講...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest