「反逆者」ヨハン・シュトラウス2世~自らの人生を思い通りに生きようとした男

近世ハプスブルク君主国史が専門の歴史学者・岩﨑周一さんが、ハプスブルク帝国の音楽世界にナビゲート!

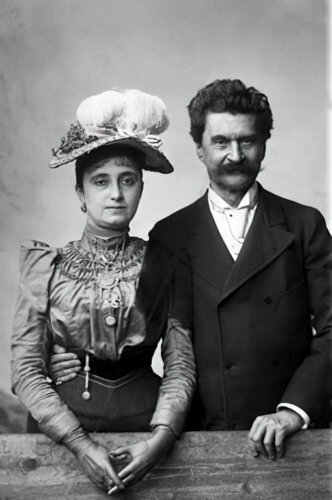

第2回は、2025年に生誕200周年を迎えるヨハン・シュトラウス2世について、時代背景からその生き様を紹介します。父親との不和、革命への態度、宮廷との関係、そして結婚……それぞれに見られる「反逆者」の一面とは?

1974年、東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程総合社会科学研究専攻修了。博士(社会学)。現在、京都産業大学外国語学部教授。専門は近世ハプスブルク君主...

父ヨハン・シュトラウス1世は音楽の道に反対

前回は父親の話をしたので、今回は息子(長男)の話を。「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世(以下「ヨハン2世」)のことである。

ヨハン2世は、1825年10月25日にウィーンで生まれた。なお、彼の父方の曽祖父と高祖父母はユダヤ人(ユダヤ教徒)だった。このためナチ・ドイツは、1938年にオーストリアを併合すると、関連の記録の隠匿と抹消を図った。宣伝相ゲッベルスは苦々し気にこう書いている。「どこかの小賢しい奴が、ヨハン・シュトラウスは8分の1ユダヤ人だと発見してしまった。このことは公表してはならない。はっきりした証拠がないし、ドイツの文化的伝統が目減りしてしまう」。

さて父のヨハン1世は、息子たちが音楽の道に進むことに反対だった。しかし、ヨハン2世は44年に自前の楽団を結成し、父親と同じく、舞踏音楽を主に手掛ける音楽家となる(ちなみに、なんとも皮肉なことだが、彼は踊れなかった)。このことは父子の関係に影を落とし、またウィーン人の多くは父に味方した。そのためヨハン2世は、同世代の若者と国内の少数民族に支持者を求めた。

革命への同調を非難され、音楽作品でやり返す

1848年にヨーロッパ各地で革命運動が勃発すると、ヨハン2世は「自由の歌」(原題「バリケードの歌」)、「革命行進曲」、「学生行進曲」といった作品を次々に発表した。その動機を本人は、「自由化されて2倍も親しみを感じるようになった我が国に帰って以来、自由の闘士たる学生たちへの称賛と敬意を表したいと考えた」と語っている。

こうした活動は当局の注意を引き、フランス革命を象徴するともいえる「ラ・マルセイエーズ」を演奏した際には、警察から事情聴取をうけた。しかし、ヨハン2世は聴衆からの強要によるものと抗弁し、どうしても厳禁というなら身の安全のため護衛がほしいと反駁した。そして、『ガイセル』(「鞭」の意)という新聞に革命への同調を非難されると、鞭の音や嘲笑、さらには「ラ・マルセイエーズ」の1節まで含んだポルカ「鞭打ち(ガイセル紙糾弾)」を発表し、痛烈にやり返した。

ヨハン・シュトラウス2世:「革命行進曲」、ポルカ「鞭打ち(ガイセル紙糾弾)」

宮廷との距離感と世界的名声

ただ、革命の挫折が明らかになると、ヨハン2世は革命時の言動がキャリアの妨げになることを気にするようになった。そこで彼は翌年、前年12月に即位した新帝のために「皇帝フランツ・ヨーゼフ行進曲」を、元帥ラデツキーの凱旋祝勝会のためにワルツ「エオルスの調べ」を作曲し、国家への忠誠を強調した(なお前回記したように、この会には父のヨハン1世もかの「ラデツキー行進曲」に続く新作の行進曲を携えて参加する予定だったが、病に倒れて果たせず、父子の競演は幻に終わった)。そして、ハンガリーの革命勢力がハプスブルク軍に敗れると、「祝勝行進曲」を発表して寿(ことほ)いだ。

ヨハン・シュトラウス2世:「祝勝行進曲」

このような「実績」をひっさげ、ヨハン2世は宮廷への接近を開始した。とくに彼が欲したのは、父が有していた「帝室・王室宮廷舞踏会音楽監督」の称号である。しかし宮廷が革命時の言動に加え、「軽薄で不道徳で浪費的な生活」を問題視したため、この要望は3度目にしてようやく叶えられた(63年)。

ヨハン・シュトラウス2世:ワルツ「エオルスの調べ」

しかし71年、ヨハン2世は苦労して手に入れたこの称号を、名前に付す権利だけを残して手放した。この称号に伴う宮廷舞踏会での仕事を煩わしく感じ、演奏会用のワルツの作曲や、成功を熱望していた舞台音楽の仕事に注力したいと考えたためと推測されている。

そして、90年頃からはその権利も行使しなくなり、宮廷からも遠ざかった。これは、彼がこの間に世界的な名士となったためだろう。国内外からの招待は引きも切らず、実際に欧米諸国を幅広く訪れて、ボストンでは10万人の聴衆の前で、2万人の合唱団と2000人の楽団を指揮した。

また90年には、ある人気投票において、ヨハン2世がヴィクトリア女王とビスマルクに次ぐ3位に入っている。ブラームスを始め、楽壇の名士からも尊敬された(ただ意外に思われるだろうが、ウィーン・フィルは生前の彼には冷たかった)。これだけの世界的名声を得たことで、ヨハン2世は、もはやハプスブルク王朝の威光に基づく箔付けを必要としなくなったのだった。

19世紀の時代精神である自由主義の体現者

もっとも、ヨハン2世はハプスブルク帝国に対し愛国心を抱いていた。例えば普墺戦争の際には、将校用に自宅の一つを提供し、「人道的目的」のために演奏会の収益を寄付している。また彼はウィーンを愛し、生涯そこに留まった。しかし80年代半ば、ヨハン2世はオーストリアの国籍とカトリックの信仰を放棄した。そしてザクセン・コーブルク・ゴータ公国の国籍を取得し、ルター派のプロテスタントとなった。すべては、ユダヤ教から改宗したプロテスタントの未亡人アデーレと結婚するためだった。

このように力強く、時にしたたかでもあったヨハン2世の生き様から見て取れるのは、独立不羈(ふき)を旨として、自らの人生を主体的に生きることへの強い執着である。これは彼にとって、国や信仰、さらには一族よりも大切だったように思われる。ヨハン・シュトラウス2世は、個人の自由を何よりも尊ぶ自由主義―これはナショナリズムと並ぶ19世紀の時代精神だった―の体現者と言えるだろう。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest