《ばらの騎士》と18世紀ヨーロッパ~文豪ホフマンスタールが描いた女帝、貴族、ワルツ

近世ハプスブルク君主国史が専門の歴史学者・岩﨑周一さんが、ハプスブルク帝国の音楽世界にナビゲート!

第6回は、リヒャルト・シュトラウスが作曲し、ホフマンスタールが脚本を担当した名作オペラ《ばらの騎士》。18世紀ウィーンの宮廷を舞台にしながらも、ホフマンスタールは歴史的事実と豊かな想像力を駆使して、身分や階級の差異を意識しつつも混じり合う都市の空気感を巧みに描き出しました。その創作の経緯を詳しくたどります。

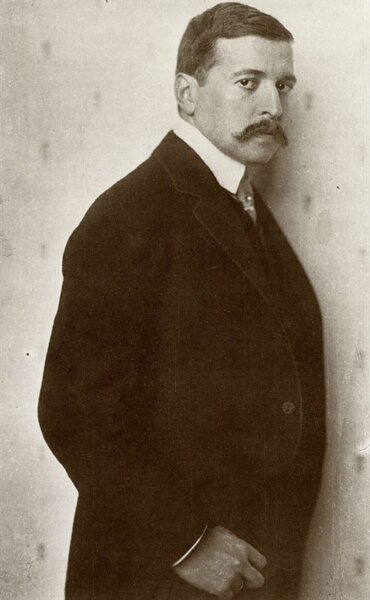

1974年、東京都生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程総合社会科学研究専攻修了。博士(社会学)。現在、京都産業大学外国語学部教授。専門は近世ハプスブルク君主...

ワルツは時代錯誤? ホフマンスタールが描きたかったウィーン

「ウィーン、マリア・テレジア時代の初期」—オペラ《ばらの騎士》の場所と時代は、このように設定されている。このことは、この時代になかったワルツが登場することなどから、しばしば問題視されていた。脚本を執筆したフーゴー・フォン・ホフマンスタールに、トーマス・マンはこう書いている。「この音楽にウィーンは、18世紀は、どこにあるのですか? ワルツにはないでしょう。これは時代錯誤です」。

しかし、この作品は歴史劇ではない。「半分は想像、半分は現実」によって成り立っている世界である。ホフマンスタールが目指したのは、さまざまな身分の人々が差異を意識しつつも混じり合い、儀礼、社会階層、(身分によって異なる)話し方にこだわりながら、一方で宮廷、一方で民衆という対極の存在を肌身で感じて生きている都市空間を、1740年頃のウィーンに仮託して創出することだった。前々回述べたその時期のハプスブルク君主国の、新君主マリア・テレジアの下で存亡の危機にありながら、どこか妙に活気が漲っていた状況を考えると、この設定は正しかったように思われる。

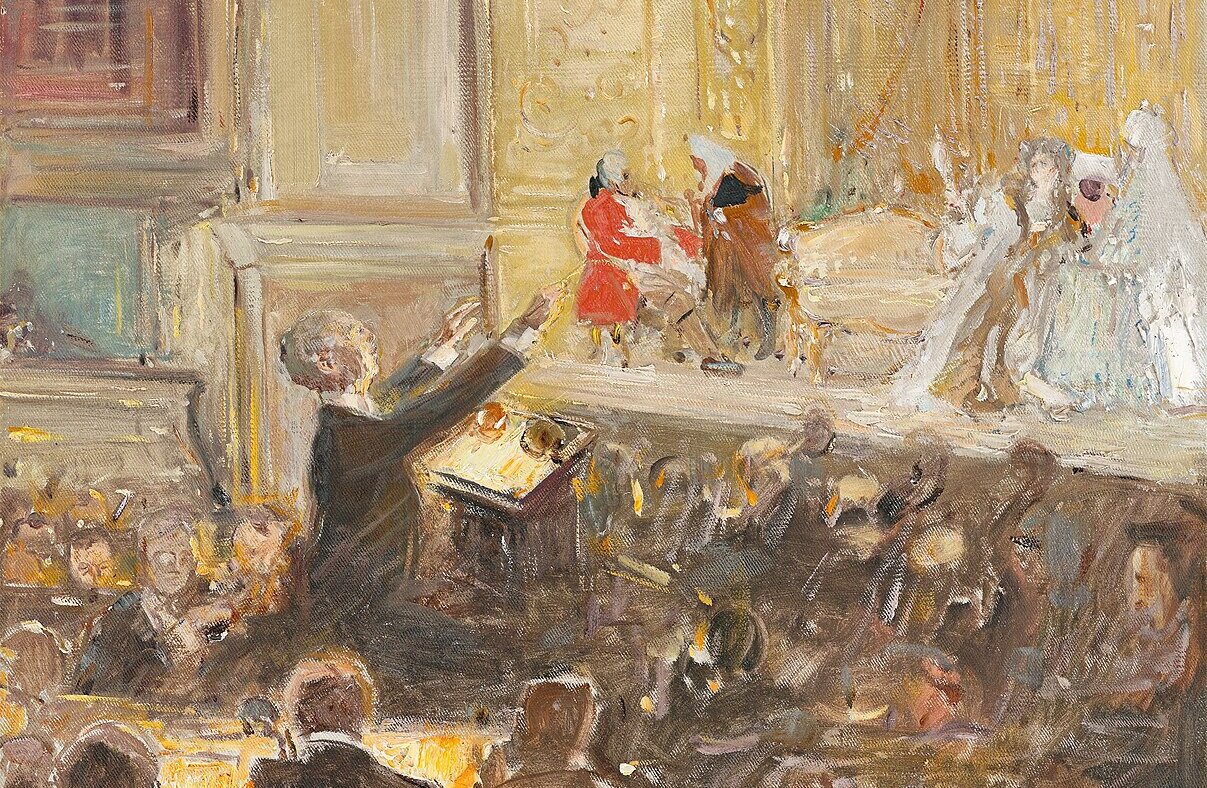

リヒャルト・シュトラウス《ばらの騎士》より第1幕の導入

ホフマンスタールとケスラー伯の語らいから誕生

この名作の着想は、1909年2月9日、博学多才なヨーロッパ社交界の名士ハリー・ケスラー伯とホフマンスタールの語らいから生まれた。このときケスラーが話題にしたルイ・アルタス脚本/クロード・テラス作曲のオペレッタ《生粋の放蕩者》にホフマンスタールは興味を惹かれ、その原作である18世紀末フランスのリベルタン小説『騎士フォブラの恋愛』(ジャン゠バティスト・ルーヴェ・ド・クーヴレー作)の第1巻をすぐに読んだ。そして早くも翌日には、これとモリエールの戯曲『プルソニャック氏』(1669年)の要素を融合させて、新作を創ることを考えた。

これらの作品の影響は、「少女のような美しい顔立ち」と「大人の男性の精悍さ」を兼備する「両棲生物」のような主人公フォブラが、ある侯爵夫人との逢瀬を皮切りとして女装を駆使しつつ漁色にふける日々を送るが、純真な少女ソフィーと恋に落ちる、というルーヴェの小説の筋立てだけからも明白だろう。

リヒャルト・シュトラウス《ばらの騎士》第1幕より「あなたはどんなだったか」

2月11日、ホフマンスタールはリヒャルト・シュトラウスにこう書き送った。「私はここで過ごした3日間の穏やかな午後に、登場人物や状況に大胆な喜劇性があり、色彩豊かでほとんどパントマイム的に明快な筋立て、叙情性、悪ふざけ、ユーモア、そして小さなバレエさえも盛り込んだ、完全でまったく新鮮なオペラの脚本を作りました。私はこれを魅力的だと思います。また、相談したケスラー伯も魅惑されています。(中略)時代はマリア・テレジア期のウィーンです」。

しかしこの時点では、脚本はまだそこまでの完成度には達していなかった。ホフマンスタールとケスラーは、この後なお数日議論を重ね、他の作品からもインスピレーションを得つつ、物語と人物を洗練させた。例えば、18世紀イギリスの画家ウィリアム・ホガースが貧乏貴族の息子と成金商人の娘の政略結婚をテーマに描いた連作『当世風結婚』の第4作「伯爵夫人の朝見の儀」は、黒人小姓モハメッドと第1幕第3場の造形などに影響を与えた。モーツァルト(ダ・ポンテ脚本)の《フィガロの結婚》―なお、その原作者ボーマルシェも18世紀フランスの文人だった―が念頭にあったことは言うまでもない。

(1743~1745年ロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵)

リヒャルト・シュトラウス《ばらの騎士》第1幕より「すぐに来て」

カンカンと元帥夫人に隠された歴史上の人物

また、史料的に裏付けることはできないが、作中の人名・地名・設定・挿話などとの符合から、エドゥアルト・ファーゼの『オーストリアの宮廷と貴族、そして外交の歴史』、そしてマリア・テレジア期の侍従長ヨハン・ヨーゼフ・ケーフェンヒュラー゠メッチュ侯爵の日記を参照し、ホフマンスタールがマリア・テレジア期のハプスブルク君主国について調べたことは疑いない。例えば、オクタヴィアンの愛称「カンカン」は、ハンガリー出身の重臣エステルハージ・フェレンツの通称だった(ちなみにこの人物は、女性問題が原因でマリア・テレジアの勘気を被ったことがある)。

そして元帥夫人には、マリア・テレジアの面影が窺える。マリー・テレーズという名前、着想から2日後には決まっていた彼女の時代のウィーンという時代設定、そしてホフマンスタールがこの「女帝」の賛美者だったこと—「彼女が偉大な統治者だったのは、彼女が比類なく善良で、 『繊細で偉大な』女性だったからだ」—がその証左である(なおネーミングについては、マリア・テレジア・ロフラーノという実在の女性の影響が指摘されている)。

リヒャルト・シュトラウス《ばらの騎士》第1幕より「マリー・テレーズ! 私が誓ったことは」

こうしてホフマンスタールは、シェイクスピアがヨーロッパ各地の伝承から想を得て創作したように、近世(とりわけ18世紀)ヨーロッパの歴史的・文化的遺産を縦横に活用して、《ばらの騎士》の物語を紡ぎ出した。ケスラーの貢献に十分に報いたとは言い難いが、彼がシュトラウスとの難儀な協働に成功し、台詞を入念に彫琢し、物語を言うなれば「ウィーン化」(あるいは「ハプスブルク化」)し、銀のばらの献呈を案出するなどの独創性を発揮して、脚本を仕上げた功績は否定すべくもない。そしてシュトラウスは、こうして完成した脚本に刺激され、あの豪奢にして繊細な音楽を生み出したのだった。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest