【音楽が「起る」生活】スカラ座とバイエルン国立歌劇場のオーケストラ対決、他

音楽評論家の堀内修さんが、毎月「何かが起りそう」なオペラ・コンサートを予想し、翌月にそこで「何が起ったのか」を報告していく連載。

8月の結果報告は、新国立劇場《ナターシャ》、セイジ・オザワ松本フェスティバル《夏の夜の夢》。そして最終回となる今回は、9月のミラノ・スカラ座フィルとバイエルン国立管弦楽団、京都市響の東京公演とノット&東響の《マタイ受難曲》を予想して幕を閉じます。

東京生まれ。『音楽の友』誌『レコード芸術』誌にニュースや演奏会の評を書き始めたのは1975年だった。以後音楽評論家として活動し、新聞や雑誌に記事を書くほか、テレビやF...

何が起ったのか(8月のオペラ・コンサートで)

1.新国立劇場《ナターシャ》

愉快な地獄めぐり、というわけにはいかない。だが海で始まった「ツアー」は、変化に富んだ地獄をめぐっていく。偶然出会った2人と一緒に聴く者もその地獄を体験することになる。森あり快楽あり洪水ありと、その情景は移り変り、響くのは電子音楽ありロックあり、時にはポップスのような歌ありで、こちらもめまぐるしく変わる。しかし外見上の変化にかかわらず、音楽はまるでその姿勢を変えない。不思議な静けさをたたえたままだ。耳を澄ませば、まるで細い糸で織り上げられた工芸品のような地模様が聴きとれるのだが、少し離れれば実に平穏だ。

2人は、そして案内人も、まるで仮面を付けているかのように、感情を抑えたまま。そしてヒロインというべきナターシャのアリアが歌われ、このオペラ、あるいはオラトリオは底に到着する。そこで微かな逆転の兆しが聞こえたかと思ったが、教団服みたいな人々が現われて、浮上が始まったわけではないのを知る。一切の希望を捨てよ、と記された門を、いつのまにか通り過ぎていたのかもしれない。そこで《ナターシャ》は現実の世界と結びついた。

(8/11 新国立劇場オペラパレス)

2.セイジ・オザワ松本フェスティバル ブリテン《夏の夜の夢》

本物の夢、夏の夜の夢だった。光と鏡と登場人物たちの動きが聴く者に魔法をかけ、沖澤のどか指揮の演奏が夢の世界を届ける。ブリテンのこのオペラ、実は人を退屈させるところもあって、それはシェイクスピアのせいでもあるのではないかな、なんて思っていたのが大まちがいだった。上演次第で夢は実現する。

パックが飛びまわり、2組のカップルを歌った歌手たちが優れた演技力で歌い、オーベロンとタイターニアが存在感を示して、道化たちが人をなごませと、あらゆる手段がつくされ、シェイクスピアとブリテンの、美しい諧謔の夢が実現した。松本の市民芸術館はこの夜、どんな花火大会も及ばない真夏の祝祭の場となった。

(8/20 まつもと市民芸術館 主ホール)

何かが起りそう(9月のオペラ・コンサート予想)

1.ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団 チョン・ミョンフン(指揮)藤田真央(ピアノ)(9/22、24・サントリーホール、9/23・横浜みなとみらいホール)

シャイーの後任としてミラノ・スカラ座の音楽監督就任が決まったチョン・ミョンフンが、スカラ座のオーケストラを振る。ウィーン・フィルと並ぶオペラのオーケストラの最高峰の凄さが、《運命の力》序曲でいきなり明らかになるはず。

ちょっと見当がつかないのは藤田真央がピアノを弾くラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番」で、大いに期待できると同時に、何が起るかわからない。スカラ座の新時代を示すコンサートにもなりそうだ。

2.京都市交響楽団・東京公演 沖澤のどか(指揮)《シェエラザード》他(9/23・サントリーホール)

沖澤のどかを常任指揮者に迎えて評判が高い京都市交響楽団が、兵庫や長野など各地で公演する。もちろん東京でも。松本の《夏の夜の夢》の生気に富んだ上演を指揮したばかりなので、期待しないわけにはいかない。最近評価が上がっているとはいえ、京響はどのくらいの力を発揮するのか。《シェエラザード》での響きの色合いに耳をこらそう。きっと何かが起るはず。

3. バイエルン国立管弦楽団、ウラディーミル・ユロフスキ(指揮)(9/26・サントリーホール、27・ミューザ川崎シンフォニーホール)

スカラ座のオーケストラがチョン・ミョンフンとのコンサートで現われるなら、バイエルン国立管弦楽団は、ユロフスキとの演奏で登場する。東京は歌劇場のオーケストラがその音楽監督の指揮のもとでの演奏で激突する闘技場のよう。スカラ座がヴェルディならミュンヘンは当然R・シュトラウスだ。

ユロフスキは新任第1作として《ばらの騎士》を振って成功しているので、やっぱり《ばらの騎士》組曲をたのしみにしてしまう。もちろん《ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯》だって聴きものだ。

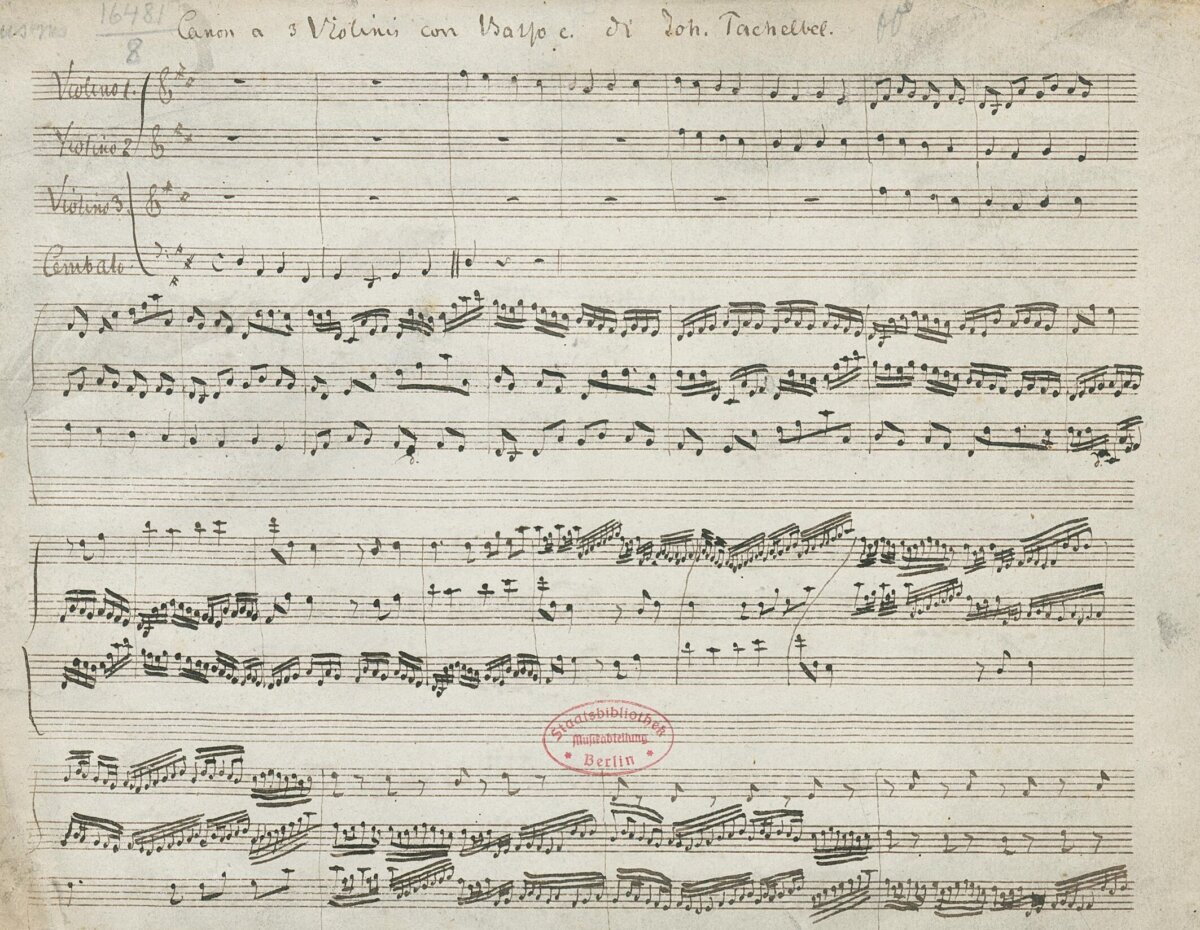

4. 東京交響楽団第734回定期演奏会 バッハ《マタイ受難曲》(9/27・サントリーホール、28・ミューザ川崎シンフォニーホール)

《サロメ》や《エレクトラ》など、つぎつぎと成功させてきたジョナサン・ノットが、いよいよ東響時代のコーダにかかって、大曲《マタイ受難曲》を手がける。このところすっかり古楽のアンサンブルの演目になっているバッハの受難曲だけれど、19世紀に一世を風靡した大曲としての《マタイ》は、いまでもその魅力を失っていないはずだ。カタリナ・コンラディやアンナ・ルチア・リヒターら、歌手をしっかり揃えての《マタイ》で、ノット=東響は黄金時代の証しを刻もうとしている。

*

今回が最終回なので、「何が起ったか?」の検証は皆さまの手に(耳に?)委ねます。ありがとうございました。

堀内 修

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest