「第九」で学ぶ!楽典・ソルフェージュ 第5回 音程3. 音程の補足と応用

音大受験生や音大生はもとより、楽器や歌、音楽鑑賞を楽しむ人までを対象にした、楽典とソルフェージュの連載。国民的人気曲「第九」を題材に、楽しみながら耳を育て、スコア・リーディングにも挑戦! 楽典の学びを実践するエクササイズで、表現力やアンサンブル能力を磨きましょう。

今回は、音程の第3回 「音程の補足と応用」です。

【楽典】

1、 自然倍音列

声や楽器の音を楽音と言います。楽音は、主たる音の高さの周波数の音と、その整数倍の周波数の音である倍音がいくつか重なり構成されています。倍音の含まれかたにより、楽器や声に固有の音色になるのです。

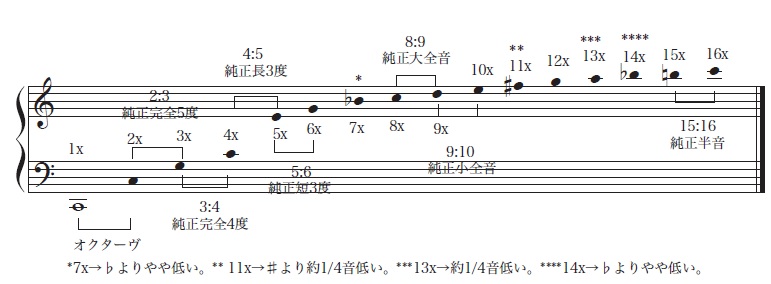

譜例1で、チェロの最低音であるC2を例に見ていきましょう。C2を演奏すると、その2倍、3倍、4倍……といった整数倍の周波数の音も、音量の差はありますが同時に鳴り響いています。これをC2の周波数を1として比に表すと1:2:3:4…… となっていきます。その比に応じて第1倍音(基音)、第2倍音、第3倍音、第4倍音……と名前がついています。

全音には広めの大全音と狭めの小全音があることも覚えておきましょう。低い音域のほうが、人間の可聴音域の倍音を多く含むため、豊かな響きに聞こえます。

譜例1

2、協和音程と不協和音程

2音の振動数の比が単純なほど、調和した響きの音程になります。これらを協和音程といいます。譜例1の倍音列の振動比を表1で見てみましょう。協和音程のうち、振動数比が単純で、協和度が高いものを完全協和音程、やや振動数比が複雑なものを不完全協和音程と呼びます。

表1

| 完全協和音程 | 不完全協和音程 | ||

| 1:1 | 完全1度 | 4:5 | 長3度 |

| 1:2 | 完全8度 | 5:6 | 短3度 |

| 2:3 | 完全5度 | 3:5 | 長6度 |

| 3:4 | 完全4度 | 5:8 | 短6度 |

受験生の方が和声聴音をしているときに、突然聴いている音が「消える」経験をしてしまうことがありますが、それは多くの場合、1オクターヴ下の音に完全に協和してしまって聴き取りづらくなっているのです。

完全1度と完全8度、完全5度と完全4度(2 : 3 : 4)、長3度と短6度(4 : 5 : 8)、長6度と短3度(3 : 5 : 6)は転回音程でしたね。

上記以外の複雑な振動比を持つ音程を不協和音程といいます。2度や7度、増音程や減音程などです。不協和音程の緊張状態から、協和音程の安定した響きに移行することを解決するといいます。

「第九」第4楽章の合唱パートを見てみましょう(譜例2)。604小節3拍目の和音では、バスDとソプラノEの間に長2度(複音程を単音程に直して考えた音程)の不協和音程が生じています。

この不協和は次の小節の1拍目でバスがCに下行するとCEGに解決するはずなのですが、なかなか長3度に解決しません。このように、先行する和音の音が後続する和音に残っている状態を「掛留」といい、もどかしい緊張状態を作ります。それが2拍目で本来あるべきCに下行すると、長3度に解決して協和するのです。

2度が3度に解決する掛留は、次のフレーズの最初606小節3拍目アルトのHがタイで延びた次の小節の1拍目、ソプラノのCとの間にもあり、2拍目でAに解決します。

譜例2

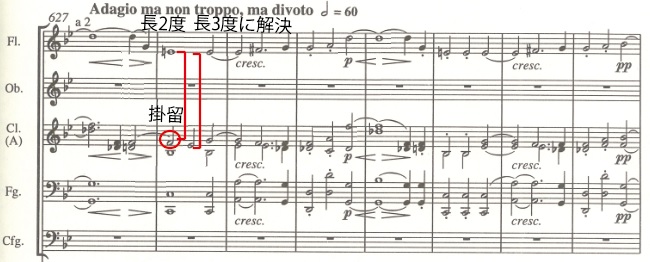

同様の掛留は627小節3拍目から次の小節の1拍目のタイのDにも現れます(譜例3)。不協和から協和への移行で生じる緊張と弛緩をよく味わってみてください。

譜例3

また、一般に「ハモリ」と呼ばれる同時音程は「ハーモニーする(調和する)」を略した「ハモる」が名詞化した言葉です。しゃべる→しゃべりと同じパターンです。ハモリは協和音程を重ねることで心地よく響き、メロディに奥行きが出るのです。

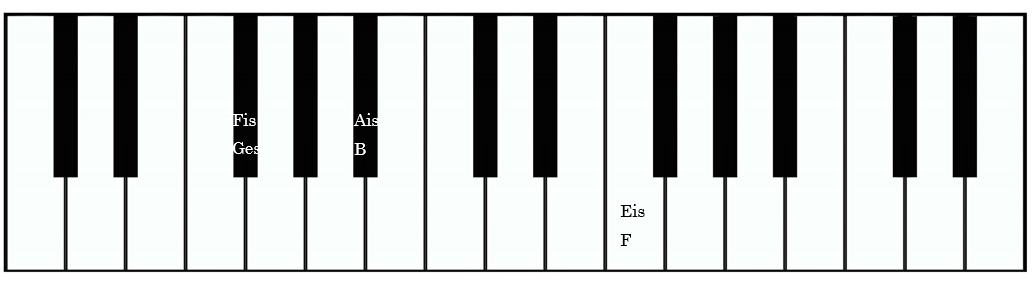

3、異名同音、異名同音的音程、異名同音的転調

異名同音とは、ピアノなどの鍵盤楽器で同じ鍵盤を割り当てられた、異なる音のことです。例えば、FisとGes、AisとB、EisとFなどが異名同音です。

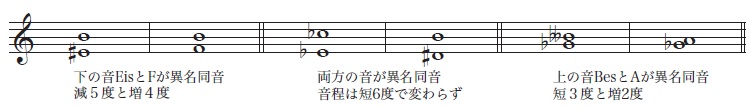

異名同音的音程とは、音程をなす音のうち、異名同音を含むものをいいます。

譜例4

自分で音高を調整できる声楽や弦楽器などでは、これらの音程の幅は、厳密には異なります。しかし、現代の鍵盤楽器では、あらゆる調性に破綻なく適用できる12平均律(1オクターヴを12等分した音律)が用いられることが多く、文字通り「異名同音」になります。

楽曲の中では、♭系の調性⇆ ♯系の調性の転調に異名同音をしばしば用い、異名同音的転調といいます。

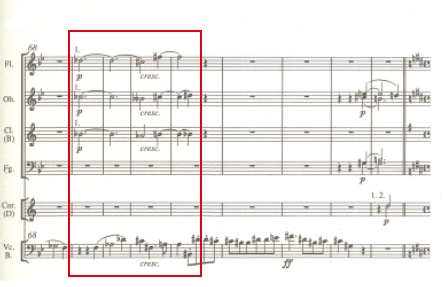

「第九」第4楽章63小節はB dur(変ロ長調)から始まるのですが、迷路のように明確な調性を避けながら進み、77小節でD dur(ニ長調)にたどり着きます。その途中、69〜71小節では大胆な異名同音的転調が起こっています(譜例5、6)。63小節のB durから始まり、77小節のD durに導くまでの転調による劇的な効果は絶大です。

譜例5

譜例6

受験生の皆さんが聴音をする時に、臨時記号の付け方を指摘されたことはありませんか? 異名同音的音程でも、音階音との旋律的、あるいは和声的な関係によって、相応しくない場合があります。

楽典や和声学をしっかりと学ぶことは、音程を調節できる楽器では相応しい音程を聴いて判断するために、鍵盤楽器奏者にとっては響きのバランスを調整するために、とても大切です。

【エクササイズ】

1、 ハモリの音程

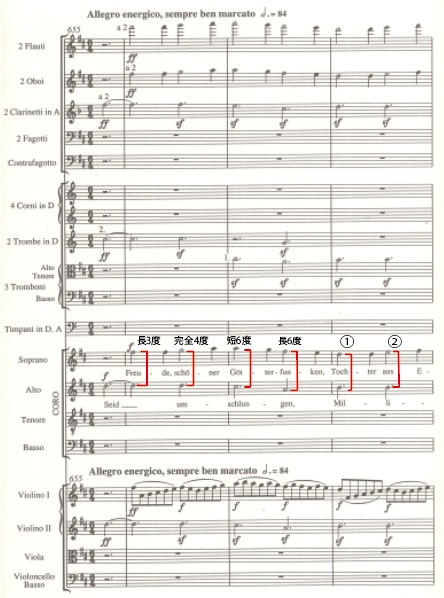

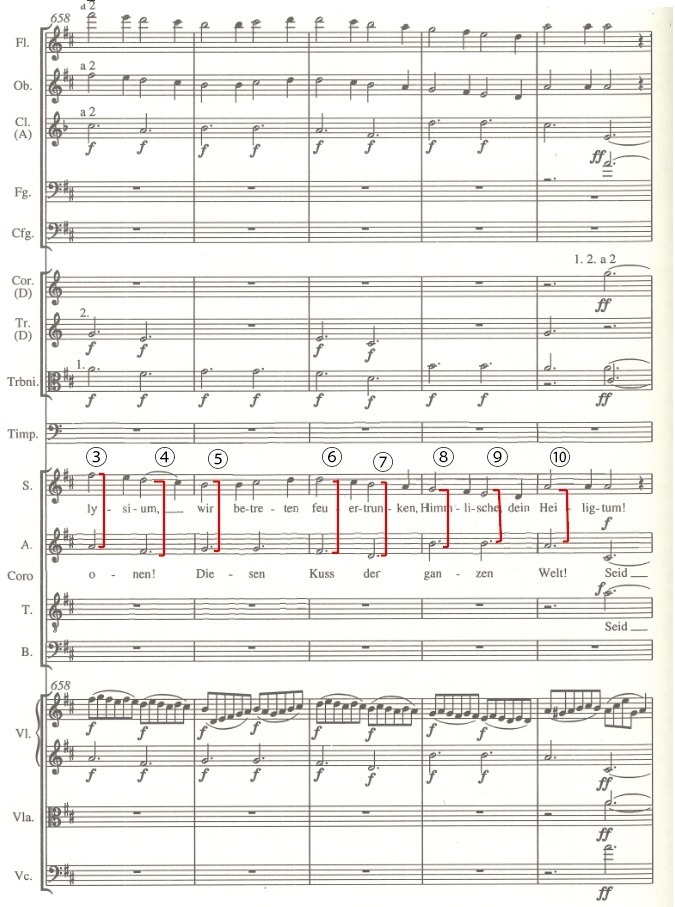

第4楽章655小節から始まる合唱の2つの旋律の音程はよく協和しています(ハモっています)。①〜⑩の音程名を答えましょう。

答え:①短3度 ②完全4度 ③長6度 ④短6度 ⑤長3度 ⑥短6度(④と同じ) ⑦長6度 ⑧長3度 ⑨完全5度 ⑩完全1度

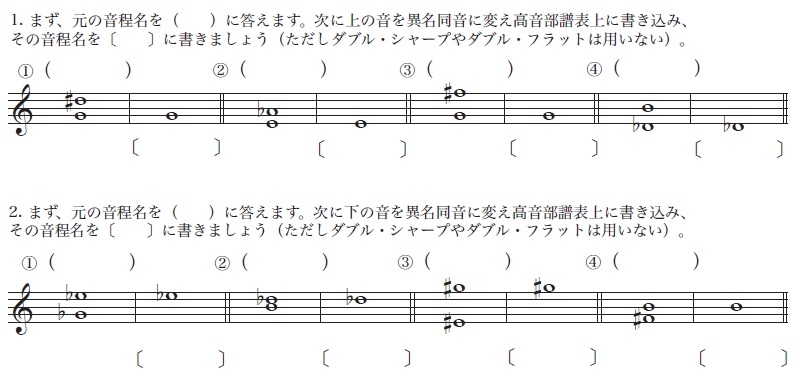

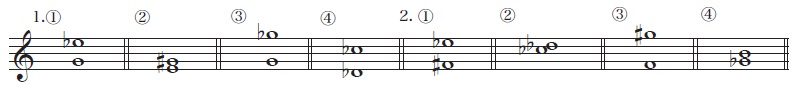

2、異名同音的音程

答え

1. ①(増5度)〔短6度〕②(減4度)〔長3度〕③(長7度)〔減8度〕④(増6度)〔短7度〕

2. ①(長6度)〔減7度〕②(減3度)〔長2度〕③(短10度)〔増9度〕④(完全4度)〔増3度〕

3、聴いて確かめよう

最後に、今日取り上げた3つの部分を、動画で視聴して確かめましょう。

第4楽章603小節~(譜例2)

(1:08:12~)

第4楽章63小節~(譜例5)

(54:10~)

第4楽章655小節~(エクササイズ 1、ハモリの音程)

(1:11:37~)

次回は、「音階を構成する音程」です。お楽しみに。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest