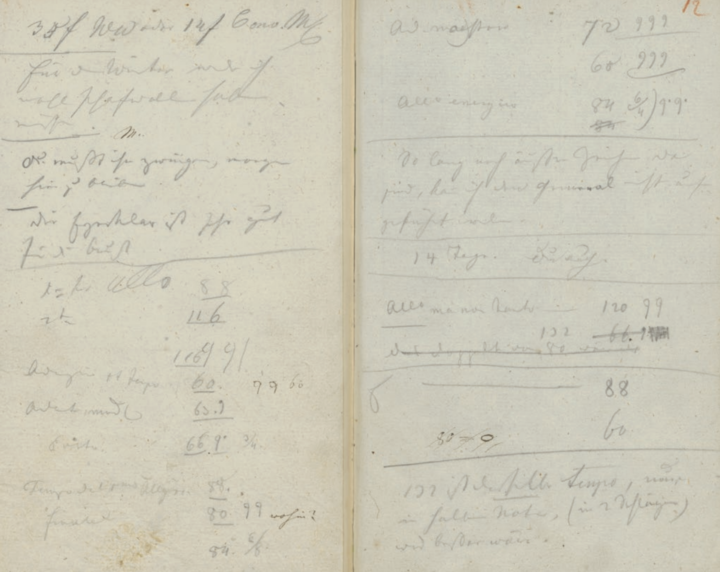

(出典:Ludwig van Beethoven, Konversationsheft 122, 26. September – etwa 2. Oktober 1826, StaBi)

左ページ下半分、そして右ページにかけて第九のテンポが記されています。

1826年秋、ショット社がプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世へ「第九」の豪華写本を献呈するにあたって、彼自身によるメトロノーム記号を入れようと考えました。

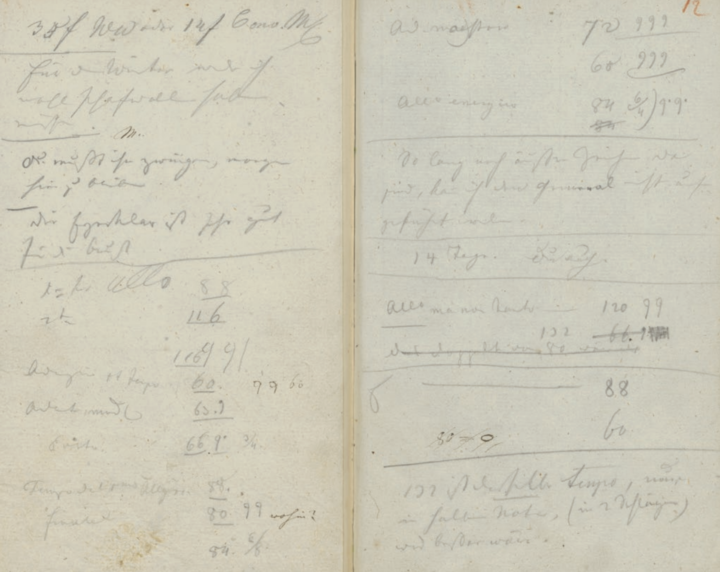

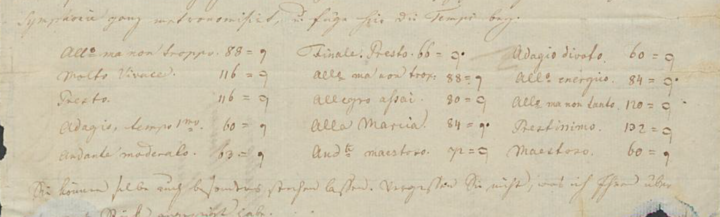

当時のベートーヴェンは、日常の手紙や事務作業の多くを甥カールや秘書に任せており、「第九」のテンポ指定も、ベートーヴェンがメトロノームを見て数字を読み上げ、それをカールが会話帳に書き込み、清書してショット社へ送る、という形で行なわれました。会話帳と手紙の筆跡は、研究によってカールのものと確認されています。

こうしてまとめられたメトロノーム記号は、1827年にショット社の音楽雑誌「チェチリア」に掲載されます。この雑誌は、ベートーヴェンが生きている間に出版されており、1827年3月17日に、ロンドンにいるモシェレスに送付しています。ただしベートーヴェンが亡くなる数日前だったうえに、手紙の送付などは秘書に任せていたため、メトロノーム記号が正確かどうかを、自分の目で確かめる余裕はすでになかったと考えられます。

このようにして、テンポが決定されましたが、いくつかの箇所には問題がありました。その部分を抜き出してフォーカスを当てたいと思います。

ここで問題になっているのは、急速なテンポの第2楽章、中間部・トリオ(presto, 2/2)のテンポです。甥のカールは、会話帳とショット社宛の手紙の両方に、この部分のメトロノーム記号として二分音符=116と書き込んでいます。

ところがこのテンポについては、「Prestoには聞こえない」「さすがに遅すぎる」という声が多く上がっていました。

そこで出てくるのが、聞き間違い説です。つまり、本当は二分音符=160(einhundertsechzig)とベートーヴェンが示したのに、それをカールが116(einhundertsechzehn)と聞き間違えて書いてしまったのではないか、という説です。確かに最後のちょっとした部分しか違わないので、聞き間違えてもおかしくありません。

ちなみに、スケルツォの主部が二分音符=116ですので、テンポがだんだんと速くなるストリンジェンド(切迫して)の指示の行き先地点が二分音符=160というのは確かに説得力があります。この部分は、今でもどのようなテンポが正しいのか断定できない部分の一つですが、聞き間違いの可能性があるというのは、いかにもヒューマンエラーなエピソードですね。

この楽章には2つのテンポがあり、Adagio部は四分音符=60、Andante部は四分音符=63と指定されていますが、ベートーヴェンの死後、それよりも遅い演奏がスタンダードとなりました。ベートーヴェンの生前、この楽章がどのように演奏されたかはあまりわかっていませんが、だんだんと遅くなっていった理由として、現在はさまざまな理由が考えられています。

まずは、ベートーヴェン指定のメトロノームに対する不信感です。この楽章は、先に進むと細かい音価が多くなってくるうえに、それぞれの楽器のソロも若干忙しなくなります。あくまでも「緩徐楽章」である第3楽章ですので、作曲者の死後、指定のテンポが緩徐楽章にしては速すぎるのでは? という疑念が上がってきたのです。さらに、ベートーヴェンのメトロノーム記号が甥によって記入されたなどの事実や、ホールの巨大化によって重厚に鳴らす演奏法も広まってきたこともあり、特に第3楽章のテンポには否定的な考え方が主流となり、指定よりも遅く演奏されるようになりました。

しかし、ベートーヴェンが「第九」を書く際に残した大量のスケッチを見ると、明らかにスムーズなテンポを構想していたことがわかるものがあります。

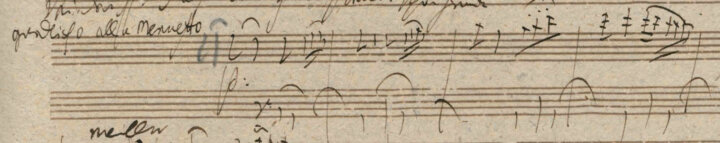

結局、彼が第3楽章の第2主題して使うこととなったメロディが書かれた部分をみてみると、“alla Menuetto(メヌエットの性格で)”と書かれています! このような作曲上のアイデアのような書き込みは楽譜に反映されないので、楽譜だけ見ていても知る由がありませんが、本来はこのような音楽を念頭に置いていたことがわかるのです。

メヌエット的であれば、優雅で重すぎず、かつ歩みを感じられる音楽でなければいけないはずですので、前向きに進む音楽である必要があります。すなわち、ゆっくりと荘厳な音楽より、上品で舞踊的な音楽がベースにある音楽として考えられていたことを考えると、ベートーヴェンの指定するテンポは妥当であると考えられるかもしれません。

この箇所、ショット社による1827年掲載のメトロノーム表記には、ベートーヴェンから伝わっていたものとは違う数字で書かれています。すなわち、カールの手紙には付点二分音符=66と書かれているのに、雑誌には付点二分音符=96と書かれています。これは、「第九」の初版スコアの第1刷(ベートーヴェンがメトロノーム記号をショット社に送る前に出版されたもの)のページ番号が96でそれがなんらかの形で混同し、誤植のような形で印刷されてしまった、と言われています。

20世紀に入るまで、この部分のテンポが本来66であるという議論は生まれませんでした。現在はほとんどの演奏において、付点二分音符=66に近いテンポで演奏されています。

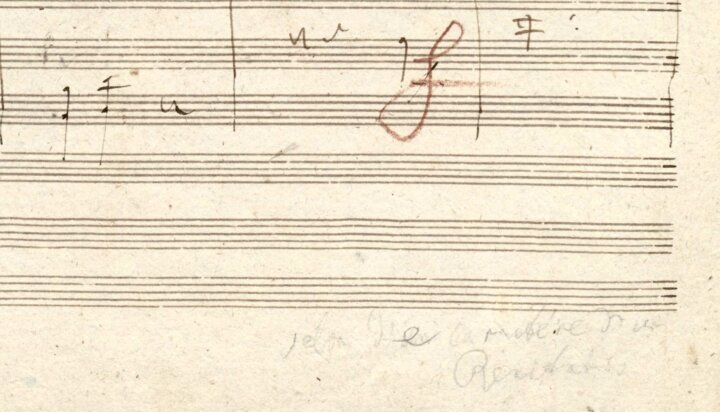

オペラやオラトリオにて、語りの役割を果たす様式であるレチタティーヴォは、テンポに依存することなく演奏されます。「第九」の第4楽章冒頭に低弦によるレチタティーヴォは、この曲の中でも非常に象徴的だと言えるでしょう。この部分では、ベートーヴェンの手によってSelon le caractère d’un Récitative(レチタティーヴォの性格で)とフランス語で書かれています。しかし、レチタティーヴォは普通一人ずつが語るような形で歌われます。それを20人程度の奏者が一斉に弾くとなると、バラバラになってしまいます。

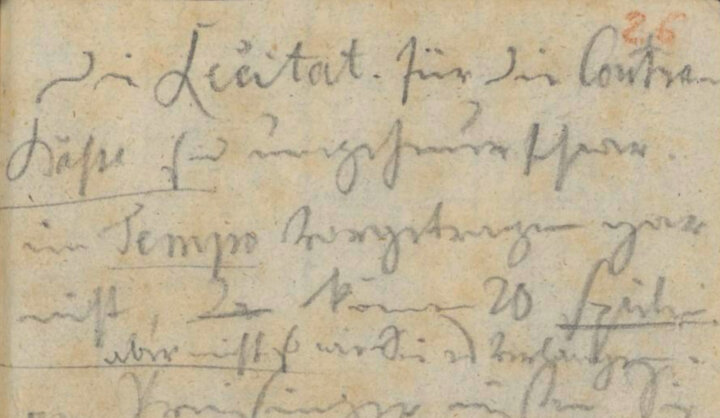

ベートーヴェンの秘書だったシントラーは、会話帳に次のように書き込み、ベートーヴェンにこの部分があまりうまくいっていない様子を伝えています。

コントラバス[sic]のレチタティーヴォはとんでもなく難しい。ましてや、あなた(ベートーヴェン)が要求するテンポで弾くなんて、とても無理です。20人いても弾けるには弾けますが、あなたの要求通り(のテンポ)では無理です。

ベートーヴェンの会話帳、1824年5月4~6日

そして、「第九」のリハーサルと本番に立ち会ったベートーヴェンの友人レオポルト・ゾンライトナー(1797〜1873)の証言も残っています。

私自身の記憶に基づいて、第4楽章のコントラバス・レチタティーヴォをどのようなテンポで演奏させたのかを記します。[…]ベートーヴェンは、(レチタティーヴォ部分を)速く、それはプレストというほどではないにせよ、決してアンダンテでもないテンポで演奏させたことを、はっきりと申し上げます。[…]交響曲全体、とりわけ終楽章はオーケストラにとって極めて理解し難い作品であり、特にコントラバス奏者たちは、このレチタティーヴォをどのように扱うべきなのかまったくわかっていませんでした。その結果、耳に入ってきたのはざらついたゴロゴロという響きだけで、まるで作曲家が「器楽音楽というものは、どうあっても”話す”ことができない」ことを実地に証明しているかのようでした。[…]

その後の時代の指揮者たちは、このレチタティーヴォを、ベートーヴェン自身の指示よりも落ち着いたテンポで演奏するようになりました。元々はすべてノンレガートで弓を切って演奏していた音程の跳躍は、可能なところはレガートで繋げられるようになり、その結果、レチタティーヴォとして理解できる音楽になりました。[…]しかし、ウィーンにおいてのみ、その部分を「本当に遅く演奏する」ことはありませんでした。というのも、年長の楽員たちは、ベートーヴェン自身が望んだテンポを忘れずに覚えていたからです。

(セルマー・バッゲ宛、1861年3月24日)

とにかく、レチタティーヴォでありながら大人数で演奏するので演奏が難しい、ということが大きな問題だったことがわかります。しかし、ベートーヴェンは全員で演奏することも譲らず、かつ難しいからと言ってテンポを落とすことも許さなかったようです。その意思は印刷譜によく現れています。

なんということでしょうか……! 元の指示Selon le caractère d’un Récitative(レチタティーヴォの性格で)に加えて、mais in Tempo(しかしテンポ通りに)と書かれています! 初演で相当うまくいかなかったことを受けてか、なんらかの形で出版社に追加の指示を伝えたのでしょう。

確かに演奏者目線で考えると、あまりにも難しいパッセージを弾く際、「まさかこんなのテンポ通りじゃないだろう」と考え、テンポを落とすことはあります。しかし、ベートーヴェンはそれを否定しています。ですので、ニュアンスとしては、レチタティーヴォの性格で書かれているものの、テンポ通りで弾いて、という形になります。

この箇所には、「84」という数字のみが記されており、それがどの音符に対して84なのかがわからない状態となっていました。それを、カールが付点四分音符=84と記入してショットへ送ってしまいましたが、ベートーヴェンの他の作品との比較から、付点二分音符=84であるとされています。しかし、この部分に関してはいまだに議論の余地があるとされています。

「甥が書いたのであれば、手紙に書くまでにベートーヴェンからの指示があったはずだ」という付点四分音符=84の考え方、そして「ベートーヴェンのアレグロはもっと速いはずだ」「カールの書き間違いだ」という付点二分音符=84の考え方の、2通りの演奏があります。

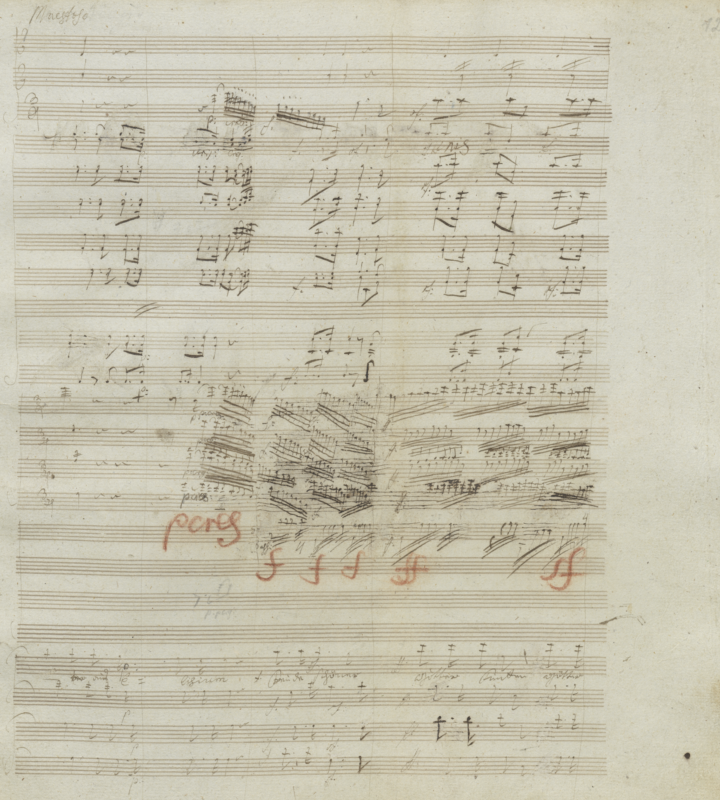

おそらく、「第九」の中でもかなり議論のある箇所だと思います。まさに終幕に向けてのクライマックスの部分です。該当箇所は、ベートーヴェン指定のテンポだと四分音符=60ですが、実際にこのテンポで演奏されることは珍しいと言っても過言ではないでしょう。

それはなぜなのでしょうか。まず、第3楽章と同じように「Maestosoという指示にしては速すぎる」という考え方がありました。特に最後の一番盛り上がる部分なので、そう感じる人は少なくなかったと思います。

確かにこのように楽譜を見ると、四分音符=60にしては細かい音価が並んでおり、指定通りに弾くとかなり忙しくなるのがわかります。

この部分を遅く演奏する伝統が、ある意味で明文化されたのは、20世紀初頭でした。フェリックス・ヴァインガルトナー(1863〜1942)が記した《Ratschläge für Aufführungen der Symphonien Beethovens》(ベートーヴェンの交響曲の演奏に関する助言、1906年)に、彼の解釈として次のように書かれています。

マエストーソは八分音符単位で指揮されるべき。この八分音符テンポは、前の部分(Presto、二分音符=132)の1小節分のテンポで演奏すること。(マエストーソのメトロノーム記号が)八分音符=60であればまだマシであるが、四分音符=60は演奏不可能である。

やはりヴァインガルトナーのような大指揮者でもこのような考えを持っていたようです。特に、当時はまだ「ベートーヴェンのメトロノーム記号は間違っている」という疑念だらけの時代でしたし、ベートーヴェンに関する数々の資料も、今のように簡単に手に取ることができなかったわけです。ですので

ベートーヴェンが「第九」のベルリン初演に関する報告を受け取った際に、出版社のショットに送った手紙を見てみましょう。メトロノームに関する記述があります。

ベルリンから手紙を受け取りましたが、新しい交響曲(第9番)の初演が熱狂的な喝采を持って行なわれたと書いてきています。私はその成功の大部分を、メトロノーム記号のおかげだと確信しています。

(ショット社宛、1826年12月下旬)

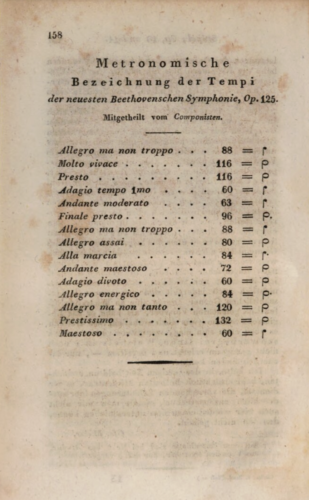

ベートーヴェンは、ここまで言い切ってしまうほど、「第九」のテンポに対して確信を持っていました。せっかくですので、該当箇所の自筆譜も見てみましょう。

印刷譜ではあまり伝わりませんが、自筆譜では音符がみっちりと書かれており、なんだか嵐のように速そうな印象を受けると思います。ゆっくりなのであれば、わざわざこんなに書きづらい書き方をせず、ゆとりを持って書いても良さそうですよね。しかもベートーヴェン

指示通りに演奏すると、まったく音楽の雰囲気も変わり、先述の通り激しく、忙しなくなりますが、ベートーヴェン自身は本来そのような音楽を望んでいたかもしれません。

最後のこの部分も謎に包まれたメトロノーム指示です。カールの手によって書かれたメトロノーム表には、F – 88と書かれています。FはFinaleのFであり、おそらく第4楽章最後のプレスティッシモのことを指しているとされています。

しかし、この部分のみショット社には送られませんでした。というのもカール自身、88がどの音価に対しての数字なのかを書いておらず、約1ヶ月後にショット社へテンポ指示をまとめて送る際に見落とした、という考えが最も有力です。紛らわしいですね……。

現在、この部分は全音符=88と解釈されることが多いです。というのも、ショット社への手紙には反映されていないものの、決して速すぎるテンポではありません。ベートーヴェンが他の作品の速いテンポにつけたメトロノーム記号を比較すると、よくわかります。

弦楽四重奏曲 作品18-4:第4楽章 Prestissimo(2/2)全音符=84

弦楽四重奏曲 作品59-2:第4楽章 Presto(2/2)全音符=88

交響曲第4番 作品60:第1楽章 Allegro vivace(2/2)全音符=80

交響曲第8番 作品93:第4楽章 Allegro vivace(2/2)全音符=84

先述のトルコ行進曲と同じく決定的な証拠はないものの、全音符=88である可能性は高いとされています。

これまで多くの手紙や会話帳、証言をご紹介しましたが、この記事の終わりにベートーヴェンのテンポ観がわかる記述を2つご紹介します。

まず1つ目は、ベートーヴェンがこれだけメトロノームに対する熱意を持っているのを、自身で否定するかのような手紙です。ショット社に弦楽四重奏曲 作品131を送付したものの、メトロノームの指示をあらためて送る旨を伝える手紙の中で、次のように述べています。

メトロノーム指示(メカニックなんて、くそくらえ)は、追って、追って、追って送ります。

Die Metronomisirungen (hol’ der Teufel allen Mechanismus) folgen – folgen – folgen –

(ショット社宛、1826年8月19日)

一見すると、メトロノームのような機械を否定しているような文言と捉えられますが、この手紙が書かれたタイミングを考えると、少し見方が変わってきます。

同じ手紙に、同居していた最愛の甥カールが自殺未遂をしたことなども報告しており(詳しくは「ベートーヴェンと甥カールの成績」参照)、ベートーヴェンの私生活はまさに修羅場でした。自身の体調も芳しくない中で、メトロノームによるテンポ表示という、繊細な作業をしなければならないことのボヤきとして、この言葉が出てきたわけです。むしろここでは、忙しさや心身のボ

そして2つ目は、史実に基づいてベートーヴェンにまつわるアカデミックな伝記を書いた、アレクサンダー・ウィーロック・サイヤー(1817〜1897)の書籍の中に登場します。ベートーヴェンが作曲した歌曲《あれかそれか(So oder so)》 WoO. 148の自筆譜に、メモとして書かれた文章として紹介されています。

メルツェル(メトロノーム)の100についてだが、これは最初の数小節しか当てはまらない。感情そのものにも拍というものがあり、それはこの(100という)数字そのままでは表しきれないのだ。

(Thayer, Ludwig van Beethovens Leben, Bd. 4, S. 66)

要するに、メトロノームはスタートのテンポを決めるための目安であって、最後まで機械のように同じ速さで弾け、という話ではないのです。これは、19世紀半ばにベートーヴェンの自筆譜を大量に収集していたウィーン音大教授ヨゼフ・フィッシュホーフ(1804〜1857)から見せてもらったそうですが、実物は現在散逸してしまっており、行方不明です。

大変長い記事でしたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ベートーヴェンのお墓がメトロノームの形をしている通り、ベートーヴェンの作品においてメトロノームは非常に重要です。しかし、あくまでもテンポの目安としての役割であり、一定のテンポで演奏し続けるためのものではないのです。

そして、「第九」をはじめとしたベートーヴェンの作品には、表記のメトロノーム指示では弾けない、上記を逸するような難しい部分が少なくありません。しかし考えてみてください。彼自身は素晴らしいピアニストでしたので、演奏においての難易は自身がよく分かったはずです。そんな彼のピアノ作品にも、あり得ないほど難しいものだってあります。

「第九」の初演時、ベートーヴェンの耳はすでにまったく聞こえなくなっていました。ケルントナー劇場で鳴り響いた「第九」の音を、実際には聴いていない唯一の人物が、作曲者本人だったはずです。

だからこそ、数字によってテンポを明白にし、認識を共有できるメトロノームが、彼には必要だったのだと思います。ベートーヴェンのお墓がメトロノームの形をしているのは象徴的かもしれません。耳の聞こえない作曲家が、あのような作品を書いていること自体、常識を超えたことではないでしょうか。ベートーヴェン、そしてベートーヴェンの音楽にも、きっと常識はそのまま当てはまらないのかもしれません。