《蝶々夫人》と「お兼さん」~欧米男性が理想とした「日本女性」の実像

オペラには、歴史に実在した有名な女性が数多く登場します。彼女たちはオペラを通じて、どのようなヒロインに変貌したのでしょうか? 今回の主人公は、プッチーニ《蝶々夫人》に影響を与えた小説『お菊さん』のモデルとされる「お兼さん」。彼女はどのようにして、欧米男性の理想の日本女性へと作り変えられていったのでしょうか? 当時の社会的な背景から探っていきましょう。

東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院博士課程満期退学(音楽史専攻)。音楽物書き。主にバッハを中心とする古楽およびオペラについて執筆、講演活動を行う。オンライン...

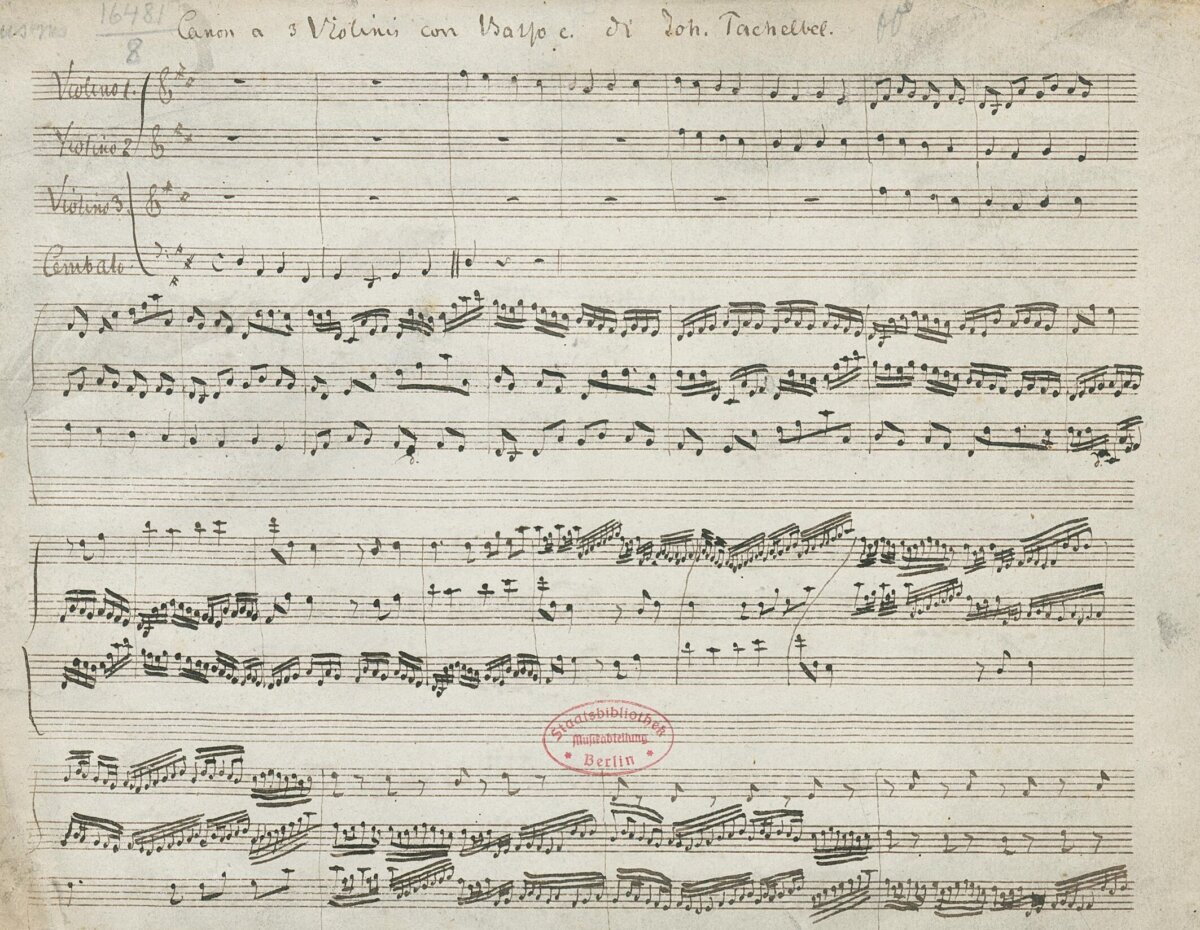

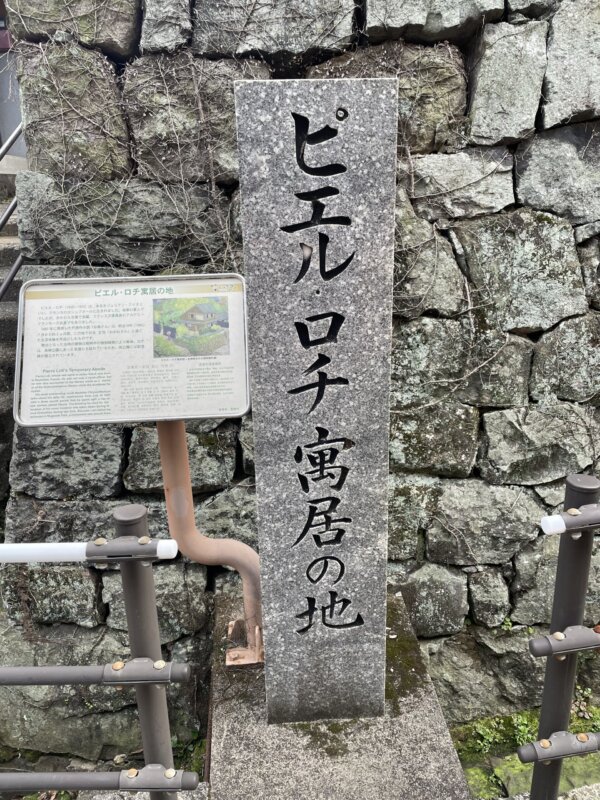

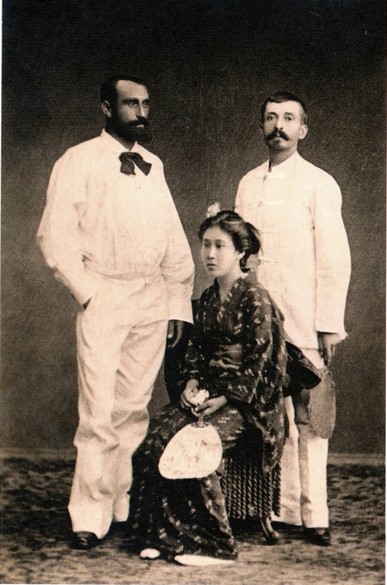

「蝶々さん」のモデルは特定できないが、当時の長崎で外国人と「結婚」した日本人女性は少なくなかった。実際に長崎で現地婚を体験したフランスの海軍軍人で作家のピエール・ロティは、その経験をもとに『お菊さん』という小説を書いている。

「お菊さん」のモデルは「お兼さん」という女性で、現在の大分県竹田の出身。西南の役で家を失い、長崎に出て、16歳の時にロティと「結婚」した。

ロティは1か月ほどで任務のため長崎を去り、お兼さんは長崎郊外の提灯屋に嫁ぐ。ロティとお兼さんの相性はあまり良くなかったようで、ロティはその後も日本を訪れ、長崎にも滞在し、「恋」もしているが、お兼さんとは再会していない。

お兼さんは最後は故郷の竹田に戻り、稲荷神社の奥にある洞窟で暮らしたと伝えられる。竹田は隠れキリシタンの街であり、お兼さんもそうだったようだ。享年52歳。

蝶々さんの気持ちに寄り添うプッチーニの音楽

《蝶々夫人》は日本人にとって気になるオペラに違いない。舞台は長崎。ヒロインの蝶々さんは貞節で控えめで誇り高い。日本女性の鏡、と思う方も少なくないだろう。

蝶々さんが共感を呼べば呼ぶほど、嫌われるのはピンカートンだ。あれほど愛してくれている女性を袖にし、しかも日本と日本人を見下す振る舞いが目につくのだから。

日本人だけではない。海外では《蝶々夫人》のカーテンコールで、歌や演技は素晴らしかったにもかかわらず、キャラクターが酷すぎるという理由でピンカートンにブーイングが飛ぶことは珍しくない。とくにアングロ・サクソン人の国であるアメリカやイギリスで、その傾向がある。「アメリカ人の恥」だから、だそうだ。

あるアメリカ人テノール歌手は、「ピンカートンは酷い男かもしれないが、《カルメン》のドン・ホセのように相手を殺したわけでもないのにブーイングされるのは割に合わない」と憤慨していた。「ブーイングされればうまく歌えたという証拠」(アメリカ在住のあるジャーナリストの言葉)という考え方もあるようだが。

別にピンカートンの肩を持つつもりはないが、筆者もピンカートンは割りを食っていると思う。彼にしてみれば、斡旋人を介して契約し、お金も払っているのだから、相手もそれを承知で「結婚」したはずと思って当たり前だ。

それを「騙した」と非難するのはいかがなものか。むしろエキセントリックなのは蝶々さんの方ではあるまいか。愛するあまり周りが見えなくなるのが「恋」というものだと言われればそうかもしれないが……。

確実なのは、プッチーニの音楽がひたすら蝶々さんに肩入れしているということである。《蝶々夫人》というオペラは、大半が蝶々さんの心理劇なのだ。観客が泣かされてしまうのは、ピンカートンへの想いに一喜一憂する蝶々さんの気持ちをきめ細やかに、そして劇的に描いていくプッチーニの音楽があるからこそなのである。

「蝶々さん」にはモデルがいたのか

「蝶々さん」にモデルがいるのかどうかは、誰もが気になるところである。だがモデル探しは何度も行なわれているものの、決定打はない。

オペラの原作になった小説『蝶々夫人』(1898)を書いたのはジョン・ルーサー・ロングというアメリカの作家だが、彼は日本に来たことはないし、現地婚の体験ももちろんない。

姉のサラが宣教師と結婚して日本に滞在したことがあったので、彼女から日本の様子を聞いたのである。

その中に「蝶」という娘の話があったというが、モデルが誰なのか、本当にあった出来事なのかはわからない。

いっとき「蝶々さん」のモデル視されたのが、長崎で成功した商人トーマス・グラバーの内縁の妻だったツルという女性である。彼女が元芸者だったこと、外国人と「結婚」(ただし正式の結婚ではない)したこと、家紋が「アゲハ蝶」だったことなどがその理由だが、外国人と「結婚」した女性は長崎には少なくなかった。蝶の家紋も芸者には珍しくなかったという。

外国人との間に子どもを儲けた女性も多かった。前述したロングの姉サラは、そのような「結婚」で生まれた子どもの多いことを嘆いている。宣教師の妻から見れば「不道徳」なことだったのだろう。

ちなみにオペラ《蝶々夫人》でピンカートン夫妻が蝶々さんの子どもを引き取りに来るのは、子どもを「異教徒」のままにしておくのは気の毒というキリスト教的価値観が背景にあるからだ。

《蝶々夫人》は、舞台こそ日本だが、とても「キリスト教的=カトリック的=イタリア的」なオペラだと思う。というのも、当時の長崎では、「結婚」を繰り返すことも、その結果子どもが生まれることも、とくに不道徳なことではなかったからだ。

鎖国時代の長崎と遊郭の存在

今年のNHK大河ドラマ「べらぼう」は、吉原遊廓が舞台である。吉原の場合、遊女たちは貧しさのため遊郭に売られた。そういう背景が知られているから、遊女に対する世間の蔑視はさほどない。年季奉公が明けたら結婚した遊女は大勢いた。

対してキリスト教の価値観が強いヨーロッパでは、娼婦は社会から疎外された。前回ご紹介した《椿姫》では、娼婦は「道を外れた女」だと社会から烙印を押されているが、それは女の名誉=「貞操」(「処女マリア」信仰を見ればわかる)だという価値観が根強いキリスト教社会だからである。日本人はそこまで貞操観念は強くない。16世紀に来日した宣教師のルイス・フロイスは、「日本人は貞操を失っても結婚できる」と驚いている。

長崎にも、吉原のような公認の遊郭があった。「丸山遊郭」という。遠くから売られてくる遊女が多かった吉原と違い、丸山遊郭の遊女は長崎出身の女性が多かった。家族も地元だから、遊郭からの出入りも自由だった。

出入りが自由だったのにはもう一つ理由がある。丸山遊郭の主なお客は、廓に来られない外国人だった。

周知のように長崎は、日本が鎖国していた時代に唯一海外との交易が可能だった街で、丸山遊郭の上客も、長崎に滞在していたオランダ人や中国人だったのである。

「出島」や「唐人屋敷」に押し込められ、家族を連れてくることもできず、外出は原則禁止だった彼らにとって、唯一接触できた女性が、丸山から出張してくる遊女だった。

そのような伝統の中で、外国人と遊女を仲介する斡旋屋も生まれた。丸山遊郭は明治5年(1872年)に政府の解放令によって終了するが、遊郭は「貸座敷」と名前を変えて残った。

遊女は「娼妓」と名を変え、建前は個人営業となり、これまで遊郭に所属する遊女に限定されていた外国人相手の商売も自由にできるようになった。斡旋屋が引き続き必要だったのはいうまでもない。

1885年にピエール・ロティが訪れた時の長崎は、そんな街だったのである。

『お菊さん』の著者が書いた「恋愛小説」はなぜ人気だったのか

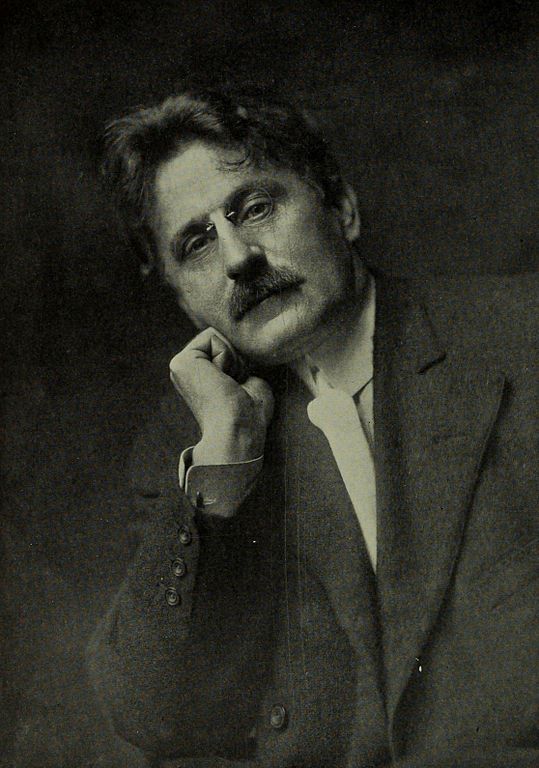

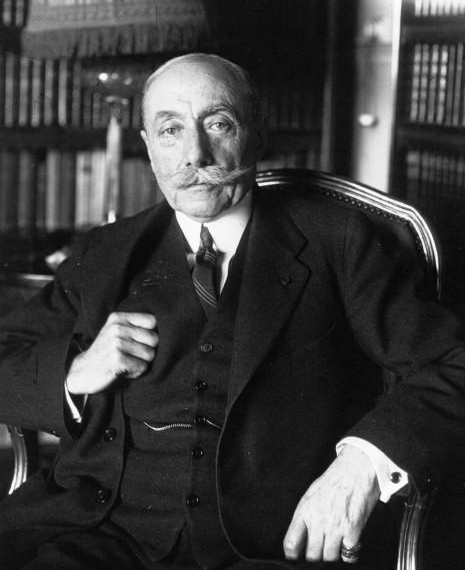

ピエール・ロティ(1850-1923)はフランスの海軍軍人兼作家である。本名はルイ・マリー=ジュリアン・ヴィオー。港町ロシュフォールの出身で、海軍学校を経て海軍に入隊。42年もの間文字通り世界の海を駆け巡り、各地での体験を小説に書き、ベストセラーを連発した。

彼の小説が受けた理由の一つが、現地での女性体験である。タヒチでは現地の少女たちと恋に落ち、トルコでは老人のハーレムに囲われていた女性とスリリングな逢瀬を重ねた。

それぞれの国の空気が伝わる濃密な風景描写に加え、ロティのアヴァンチュールは男性読者を魅了した。

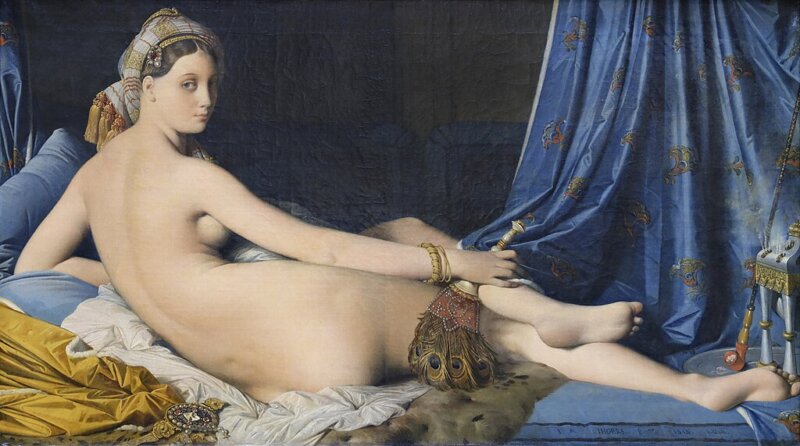

時代は異国趣味、オリエンタリズムの真っ盛り。アングルらが描くハーレムの女性たちの裸体画が大人気で、海を渡れる人間が極めて限られていた時代に、ロティの小説が売れたのは当然だ。加えて、少なくとも建前上は性的な道徳が重んじられたキリスト教社会にあって、自由な恋愛ができる(はず)の異国への憧れは強かった。

ヨーロッパを席巻した「ジャポニスム」が生んだ「お菊さん」 その実像は?

ロティが日本に滞在した2年後に書かれた『お菊さん』(1893年に単行本として刊行)は、トルコでの大ロマンスをフィクション仕立てにした『アジヤデ』(1878)、タヒチでの少女たちとの恋を描いた『ロティの結婚』(1880)などに続く大ヒット作である。

ロティは出発前から出版社に、日本での体験を小説化すると売り込んでいた。ちょうど、ロンドンやパリの万博での展示や浮世絵の輸入をきっかけにした「ジャポニスム」がヨーロッパを席巻しており、『お菊さん』はその風潮にもかなっていた。ゴッホからラフカディオ・ハーンまで、『お菊さん』に夢中になった有名人は多い。

劇場でも「日本もの」は流行していた。とくに好まれたパターンが、ヨーロッパ人男性と日本人女性が恋に落ちるが、男性は母国の女性の元へ帰るというストーリーである。初めて日本女性がヒロインになったオペラであるサン=サーンスの《黄色い王女》(1872)も同じパターンだ。《蝶々夫人》がその延長線上にあるのは言うまでもない。

だが『お菊さん』の物語は、《蝶々夫人》とは微妙に違う。「結婚」の内容は似たようなものだ。主人公の「私」は日本に着いたらすぐ「結婚する」つもりでおり、あらかじめ聞いていた「百花園」という茶屋に赴き、「カングルウ」という通訳兼洗濯屋兼「大結婚の秘密斡旋人」(野上豊一郎訳)を介して「お菊さん」(実の名は「お兼さん」。お兼さんについては別枠を参照)と出会う。ただし彼女は芸者ではなく、「親」が「月12ピアストル」で彼に売ったのだった。ほんものの芸者は法外な値段だったのである。

二人は役所に出かけて書類に署名し、「結婚」する。外国人が長崎で「結婚」するためには、官憲から、特定の女性と同居するための許可状をもらわなければならないのだった。つまり見張られているのである。

主人公たちが《蝶々夫人》と異なった相貌を見せるのはこの後だ。ハーレムの女性と危険で熱烈なアヴァンチュールを楽しんできたばかりのロティにとって、お菊さんとの共同生活は、かなり風変わりで退屈な「結婚」だった。「お菊さん」もまた、ロティの感興をあまりそそらない女性だった。おとなしく、表情に乏しく、すぐ疲れる。日本の器に描かれた人形のようなのだ。

幕切れはショッキングだ。最後の別れを告げに二人の貸家を訪れた「私」が目撃したのは、彼からもらった銀貨を弄んでいたお菊さんの姿だった。もっともこの部分は、フィクションである可能性が高いのだが。

というわけで、『お菊さん』の二人の主人公には、あまり感情移入する余地がない。心に残るのは風景や習俗の描写である。それは、プッチーニの筆にも影響を与えた。

明治時代の日本、長崎。没落した武士の娘蝶々さんは、斡旋人ゴローの仲介で、アメリカ海軍士官のピンカートンと「結婚」する。だがそれは、いつでも解約できる「999年」(第1幕のピンカートンのセリフ。アリア「世界のどこでも さすらいのヤンキーは」にも出てくる)の契約で「100円」(第1幕のゴローのセリフ)で買われた現地婚だった。当時の長崎では外国人相手のそのような商売はごく一般的だったのだ。

だが蝶々さんはピンカートンを本気で好きになってしまい、密かにキリスト教に改宗してしまう。改宗に怒った親族は蝶々さんを絶縁するが、ピンカートンと結ばれた蝶々さんは幸せだった。

日本での任期を終えたピンカートンが帰国して3年が過ぎた。蝶々さんはその間に彼の子どもを産み、帰りを待ち続けているが、ピンカートンの「帰国」を信じる人間は誰もいない。

ゴローは資産家のヤマドリを紹介するが、蝶々さんはけんもほろろ。一方ピンカートンは母国で結婚しており、在長崎のアメリカ領事シャープレスに蝶々さんへの手紙を託すが、蝶々さんはピンカートンからの手紙というだけで舞い上がってしまい、シャープレスは読み終えることができずにその場を去る。

船の入港を告げる号砲が鳴った。ピンカートンの船だと知った蝶々さんは狂喜し、部屋に花を撒いて寝ずにピンカートンを待つ。だが現れたピンカートンの傍には妻のケイトがいた。彼らは子どもを引き取りにやってきたのだ。

真実を悟った蝶々さんは、父の形見の短刀で自害する。

お菊さんから蝶々さんへ~プッチーニが夢見た「日本女性」

ストーリーはともかく、現地仕込みのジャポニスムの香り漂う『お菊さん』はベストセラーになり、フランス人作曲家メサジェの手によってオペラ《お菊さん》(1893)も生まれた。

こちらは小説とは異なり、お菊さんは相手のピエールのことを本気で愛していたとわかる結末になっている。そうでないと、観客の共感を得るのは難しいと判断したのだろう。

実はプッチーニは、1892年の夏、出版社リコルディの招待で、《お菊さん》を作曲中のメサジェと一緒にコモ湖畔に滞在している。プッチーニが作曲していたのは、出世作となった《マノン・レスコー》(1893)だが、当然メサジェと交流したはずだし、『お菊さん』にも親しんでいたはずだ。というのもオペラ《蝶々夫人》には、ロティの『お菊さん』に負っている部分が多々あるからだ。

例えば、オペラの原作になったロングの小説や、それに基づいたベラスコの戯曲『蝶々夫人』には、結婚式の場面はない。このような場面は『お菊さん』からの借用である。またロティが「快い」と書いている「朝の音楽」の描写は、蝶々さんが眠らずにピンカートンを待って朝を迎えた第2幕の「間奏曲」最後に出てくる、朝の風景の描写に反映されている。スズキの妙なお祈りなど、細々した「日本」や「日本人」の描写も『お菊さん』に由来すると思われる。

▼《蝶々夫人》第2幕の「間奏曲」

まったく異なるのはヒロインのキャラクターだ。蝶々さんは一途で、健気で、貞節で、時に情熱的だが、「夫」に従い、最後は「ハラキリ」を思わせる方法で自害する。それはプッチーニが、そして 19世紀のヨーロッパ男性がこうあってほしいと夢見た「日本女性」ではないだろうか。

さらにオペラでは、蝶々さんが「改宗」するストーリーが加わった。日本人妻が改宗するという展開は、『お菊さん』はもちろん、オペラの原作群にもない。プッチーニと台本作者たちのアイデアなのである。その「改宗」は、親族からの絶縁を招き、蝶々さんが孤立するというドラマの重要な役割を担うのだ。筆者が、《蝶々夫人》というオペラを「イタリア的」だと感じる最大の点はここにある。

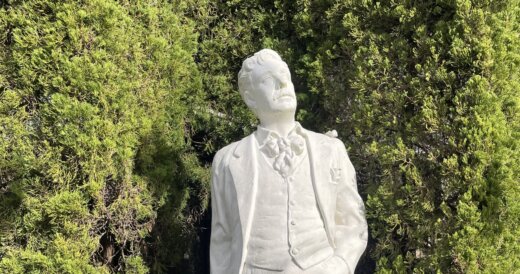

右)洞窟は稲荷神社の奥にある

一方で、自殺を禁じるキリスト教に改宗したにもかかわらず、蝶々さんが自害する(自害を試みるのはロングの小説も同じ。ただし小説では蝶々さんは死にきれず、子どもと共に姿を消す)のは、ジャポニスムの1ページとして「ハラキリ」が知られるようになっていたこともあるのではないだろうか。ここでは蝶々さんは「日本人」の衣を着せられているのだ。

ちなみに同じくプッチーニの《トスカ》もヒロインが自害するが、それは原作者のサルドゥの意向であり、プッチーニは当初信心深いトスカを自殺させることに反対している。

繰り返しになるが、「蝶々さん」は実在しない。モデルがいないから、ではない。彼女は、夢の国日本に置かれた、欧米男性の理想の女性なのである。

それが時代を超えて世界中で愛され続けているのは、プッチーニの音楽がひたすら彼女に寄り添っているからではないだろうか。蝶々さんはプッチーニにとっても、理想の女性だったに違いない。

*本稿執筆にあたり、赤瀬浩『長崎丸山遊郭 江戸時代のワンダーランド』(講談社現代新書、2021)、小川さくえ『オリエンタリズムとジェンダー 「蝶々夫人」の系譜』(法政大学出版局、2007)、日本橋オペラ2021 歌劇『お菊さん』プログラム、並びにピエール・ロティの諸著作(『お菊さん』『ロチのニッポン日記- お菊さんとの奇妙な生活』『アジヤデ』など)を参考にした。拙著『オペラで楽しむヨーロッパ史』(平凡社新書、2020)でも、「ジャポニスム」をテーマに《蝶々夫人》に1章を割いている)。

【プッチーニ《蝶々夫人》必聴アリア】

♪第1幕 ピンカートンのアリア 「世界中どこでも さすらいのヤンキーは」:ピンカートンが軽薄な恋愛観を歌うアリア

♪第2幕 蝶々さんのアリア 「ある晴れた日に」:蝶々さんがピンカートンの帰る日を夢見て歌う感動的なアリア

♪第3幕 蝶々さんのアリア 「坊や!」: 自決を決めた蝶々さんが、息子に別れを告げる悲痛なアリア

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest