「サロメ」の数奇な人生~聖書の名もなき少女から恋する人の首を切る「魔性の女」へ

クレオパトラ、メアリー・スチュアート、サロメ、ジャンヌ・ダルク……オペラには、歴史に実在した有名な女性が数多く登場します。彼女たちはオペラを通じて、どのようなヒロインに変貌したのでしょうか? その実像とオペラにおけるキャラクターを比較し、なぜそうなったのかを探っていきます。歴史の激動を生きた魅力的な女性たちの物語を、描かれた絵画や音楽とともにお楽しみください。

東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院博士課程満期退学(音楽史専攻)。音楽物書き。主にバッハを中心とする古楽およびオペラについて執筆、講演活動を行う。オンライン...

ヘロデ大王の息子であるヘロデ・ピリポとヘロデヤの娘。ヘロデヤがピリポと別れてヘロデ・アンティパスと再婚すると、母に連れられてアンティパスと同居。『新約聖書』によると、アンティパスの誕生日の宴会で踊った褒美に、母ヘロデヤの命令で洗礼者ヨハネの首を所望し、ヨハネを殉教させた。

聖書には「サロメ」という名前はなく、「ヘロデヤの娘」とだけ記されているが、フラヴィウス・ヨセフスの『ユダヤ古代史』に、ヘロデヤとピリポの娘が「サロメ」という名だと記されているため、この少女は「サロメ」だということが定着した。

『ユダヤ古代史』によるとサロメは2度結婚し、3人の息子をもうけ、50年ほど生きたと推定される。ごく平凡な人生だと言って差し支えないだろう。

「サロメの気持ち、わかります」

大昔、大学で筆者の講義(オペラ史)を受講していた女子学生と、リヒャルト・シュトラウスのオペラ《サロメ》を観に行った帰り、そう言われて驚いたことがある。

その講義では学生有志といくつかのオペラを鑑賞したのだが、《カルメン》には何人も参加したのに対し、《サロメ》に来たのは彼女だけだった。その学生、20歳前後にしてこぼれるような色気の持ち主で、「男性とのあれこれがなかったら生きていけない」人生を送っていた。

彼女が言うなら、サロメの「愛」ってアリなんだろう。それまで「サロメの気持ち」を計りかねていた筆者は、妙に納得したのだった。

聖者殺しに加担させられた少女

「サロメ」はもともと『新約聖書』の登場人物である。それも聖書には、「サロメ」という名前はないのだ。名前が判明するのは、『ユダヤ古代史』という別の資料に、ヘロデヤとピリポの娘は「サロメ」だと書かれているからである。

『新約聖書』でサロメにあたる少女が登場するのは、「洗礼者ヨハネ」が処刑されるくだり。「洗礼者ヨハネ」は、呼び名通りイエス・キリストに洗礼を授けた聖者で、キリストの受難に先立つ西暦36年頃、ガリラヤとペレアの領主であるヘロデ・アンティパス(在位紀元前4年~紀元39年? )に殺された。処刑の方法については別説もあるのだが、『新約聖書』の『マルコによる福音書』では、ヘロデ・アンティパスの誕生日の宴会で踊りを舞い、一同を喜ばせた「ヘロデヤの娘」が、望みの褒美を与えると言われ、母のヘロデヤに尋ねたところ、「洗礼者ヨハネの首」と言われたので、「今すぐ、洗礼者ヨハネの首をお盆に乗せて」ください、と頼んだために斬首されたという。

「ヨハネの首」を望んだのは、サロメではなくヘロデヤだったのだ。ヘロデヤはアンティパスとの結婚が「近親相姦」だとヨハネに非難されていたことに頭を抱えていたのだった。

とはいえ、いくら自分の望みではないとしても、少女が「盆に乗ったヨハネの首」を所望する……。思い描くだけでグロテスクではないだろうか。このイメージが、後々のサロメ像の源泉になっていくのである。

「ヨハネの死」から独立していくサロメ像

聖書の物語は宗教画の題材になる。「洗礼者ヨハネの処刑」も例外ではない。いわゆる「殉教」の先駆けでもあった「ヨハネの処刑」は、至る所で描かれた。

だがテーマはあくまで「ヨハネの死」であり、サロメは情景の一部に過ぎなかった。中世の壁画では、ヘロデの宴会、踊るサロメ、ヨハネの処刑が同じ画面に描かれている。

サロメが独立して描かれるようになるのは、16世紀に入ってからである。サロメはたいがい、「ヨハネの首」が載った盆を手にした美少女として描かれた。「首と美女」という取り合わせが画家たちの興味をそそったことは間違いない。

だが今のところサロメは、まだ自分から首を望んだ「魔性の女」ではない。風向きが変わるのは、19世紀に入ってからである。

「愛」の対象としてのサロメ

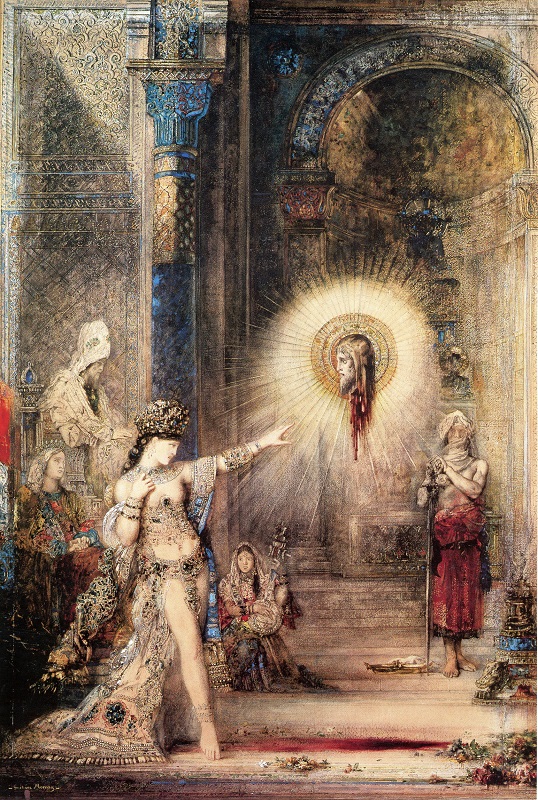

フランスの画家ギュスターヴ・モローの『出現』は、おびただしい数にのぼるモローの「サロメ」画の中でも、もっとも有名な作品だろう。

宙に浮かび上がるヨハネの首。首の周りには、「光背」のような光が輝いている。驚き恐れ、その首を指差すサロメ。この「首」はおそらくサロメにしか見えない幻なのだ。眩いばかりに輝くサロメの肢体は、豪華な宝石で飾られている。他の登場人物はみな後景に退き、ほとんど目につかない。

モローはサロメを偏愛し、さまざまなパターンで繰り返し描いた。庭園のサロメ、踊るサロメ、牢獄のサロメ……ここに、母の命令に従った少女の面影はない。

とはいえモローは、サロメ本人がヨハネにのめり込み、彼の首を望んだ、というところまでは突っ込んでいない。ヨハネに惚れ込んで、唇にキスしたいと身悶えするサロメ。それは、オスカー・ワイルドによって生まれた。

「魔性の女」の誕生〜ワイルドの戯曲とR.シュトラウスのオペラ

「お前の口にくちづけしたよ」

リヒャルト・シュトラウスのオペラ《サロメ》の大詰め、ヨハネ(オペラではヨハナーン)の首を前にしたサロメは、恍惚としてそう歌う。

リヒャルト・シュトラウス《サロメ》第4場「ああ!お前の口にくちづけしたよ、ヨハナーン」

このセリフは、オスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』の大詰めと同じだ。ワイルドの戯曲のドイツ語版を観劇したシュトラウスは「この戯曲は音楽を求めている」と直感し、ラッハマンが訳したドイツ語の台本を、一部を除いてオペラに転用した。《サロメ》はシュトラウスにとって3作目のオペラだったが、初めて大成功を収め、オペラ作曲家シュトラウスの出世作ともなったのである。

紀元36年ごろ、ヘロデ・アンティパス支配下のペレア。ヘロデ・アンティパスは異母兄ヘロデ・ピリポの妻だったヘロディアス(ヘロデヤ)を奪って結婚したため、洗礼者ヨハナーン(キリストに洗礼を施した聖者。洗礼者ヨハネ)に姦淫の罪で糾弾され、彼を捕らえて地下牢に閉じ込めていた。ヘロディアスの連れ子サロメはヨハナーンに興味を持ち、牢から出させて会って彼に惹かれ、キスを迫るが拒絶される。

サロメに下心を抱くヘロデは、彼女に踊りを所望する。望みのものをやると言われて踊りに応じたサロメは、報酬にヨハナーンの首を望む。ヘロデは驚愕するが、ヨハナーンを疎んじていたヘロディアスは狂喜する。ヘロデもとうとう折れ、ヨハナーンを斬首することに。血まみれの首にキスするサロメに震え上がったヘロデは、兵士に命じてサロメを盾で圧殺する。

(人名はオペラでつけられているドイツ語名に従う。カッコ内は聖書における原語)

シュトラウスが「音楽を求めている」と感じたワイルドの『サロメ』。それは、大スキャンダルを呼んだ作品でもあった。何しろ、聖者である洗礼者ヨハネを、少女サロメが、彼への愛、それもくちづけしたいという官能的な愛のために殺してしまうという衝撃的なストーリーだったのだから。

「首と美女」の組み合わせからスタートしたサロメへの興味は、ついにサロメを聖者殺しの犯人に仕立て上げてしまった。さらに、出版されたワイルドの戯曲に付けられたオーブリー・ビアズリーの版画が、悪女サロメのイメージを燃え上がらせた。長い髪をだらりと垂らして宙に浮かび、同じく宙に浮いている首にくちづけしようとしているサロメ。『最高潮』と名づけられたこの1枚は、ゴージャスで耽美的なモローに続き、サロメのシンボルとなったのである。

シュトラウスにとって《サロメ》は天啓だった。彼は得意のオーケストラを駆使し、スキャンダラスなテーマに相応しい不協和音や大音響を組み込んだ。さらにサロメの踊りの場面には、単独でも演奏される〈7つのヴェールの踊り〉が書かれた。ワイルドの原作では「サロメ、7つのヴェールを使った踊りを踊る」(平野啓一郎訳)とあっさり書かれているだけのこの場面が、シュトラウスの音楽によってハイライトになったのは、オペラという芸術の魔法の好例である。

リヒャルト・シュトラウス《サロメ》~〈7つのヴェールの踊り〉

〈7つのヴェールの踊り〉は、サロメが着ている衣装を1枚ずつ脱いでいく、いわばストリップ・シーン。彼女に欲望を抱いているヘロデをそそり、夢中にさせ、「ヨハネの首」をもらう許しを得ようという魂胆があっての「踊り」なのだ。

自分の官能の成就のために、ヘロデの欲望を掻き立てるサロメ。母の命令に従った「ヘロデヤの娘」から、「サロメ」はなんと遠いところへ来てしまったのだろうか。フィクションである「魔性の女」サロメを創り上げたのは、「官能」という人間の業なのである。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest