《アンナ・ボレーナ》とアン・ブーリン~ロマン派のヴェールをまとった残酷な史実

オペラには、歴史に実在した有名な女性が数多く登場します。彼女たちはオペラを通じて、どのようなヒロインに変貌したのでしょうか? 今回の主人公は、イングランド国王ヘンリー8世が国教を変えてまで妃としながら、その王から処刑される運命をたどったアン・ブーリン。その残酷な史実と、ドニゼッティの《アンナ・ボレーナ》での描かれ方を見ていきましょう。

東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院博士課程満期退学(音楽史専攻)。音楽物書き。主にバッハを中心とする古楽およびオペラについて執筆、講演活動を行う。オンライン...

イングランド国王ヘンリー8世の2番目の妃。イングランド女王エリザベス1世の母。

父はフランス大使を務め、後に伯爵に叙せられたトマス・ブーリン。父の方針でブルゴーニュとフランスの宮廷に仕え、教養や礼儀作法を身につける。

ヘンリー8世は彼女と結婚するために最初の妃キャサリンを離縁し、教皇から破門されてイギリス国教会を設立した。

だがアンは男子をなせず、失望したヘンリーはアンの女官ジェーン・シーモアに心を移す。アンが邪魔になったヘンリーは彼女に不貞の濡れ衣を着せ、彼女の相手とされた男性たちともども逮捕。ロンドン塔に投獄し、処刑した。

「皇子を産め!」

10世紀、平安朝の宮廷を舞台にした今年のNHK大河ドラマ『光る君へ』の第18回で、そんな怒声が飛ぶのを耳にした。一条天皇に嫁いだ妹の定子が、天皇の寵愛にもかかわらずなかなか子を産まないのにしびれを切らした藤原伊周の発言だ。

伊周の気持ちはわからないでもない。一族の女性を天皇に嫁がせても、お世継ぎの男子がいなければ家は安定しない。実際、この時の伊周は藤原道長に出世で先を越されて焦っていた。

その後まもなく伊周はトラブルを起こして左遷され、定子も出家。定子が早々とお世継ぎを産んでいれば、こんなことにはならなかったはずだ。実は定子も男子を産むのだが、なんと出家後のことだった。

だが、ヨーロッパはもっと凄まじい。王位継承を託せる男子が重要なのは日本と同じだが、男子を産めなかったばかりに処刑されてしまった王妃がいた。それも、かつて彼女を熱烈に求めた夫である国王によって。

アン・ブーリン。今なお人気ドラマの主役として再生産され続けている、イギリス・ルネッサンスの有名人である。

結婚によってイングランドの国教を変えてしまった女性

アン・ブーリンが有名になったいちばんの理由は、国王を誘惑して妃から奪い、自分が後釜に座ったのも束の間、新しい愛人に国王を取られ、あげくの果てに処刑されるという、これ以上ない劇的な人生ゆえだろう。

だが彼女の結婚は歴史を変えた。ひとつの国が、国教を変えてしまったのである。これが歴史的な大事件でなくしてなんだろう。

ヘンリー8世がアンに魅せられた時、彼女は15、6歳。フランスの宮廷から戻ってきたばかりで、ファッションも会話も洗練されていた。

ヘンリーは当初アンを愛人にしようとするが、激しく拒まれる。自分の姉メアリーが夫のある身でヘンリーの愛人になり、ヘンリーの子どもも産んだのに(男児だったという説もある)棄てられたのを見ていたアンは、正式な婚姻以外にはヘンリーを受け入れないと決めていた。

ヘンリーの側にも、妃キャサリンを離縁したい理由はあった。キャサリンは男児を産んでいなかったのである。

ヘンリーは父ヘンリー7世が創始したテューダー朝の2代目で、政治的な基盤が弱かった。妃キャサリンには娘のメアリーがおり、後継者として認められていたが(実際メアリーはその後、イングランド初の女王「メアリー1世」となる)、王位を盤石にするには男児の方が望ましかった。

だがイングランド宮廷は、離婚を認めないカトリックだった。そうこうするうちにアンは妊娠する。アンのお腹の子を王位継承者にするには、正式に彼女と結婚しなければならない。時間は迫っていた。

ヘンリーは、妃キャサリンが兄アーサーの婚約者であり、兄が死んだため自分と結婚したという事情を逆手に取って、「結婚無効」をローマ教皇クレメンス7世に申し立てる。

しかし、キャサリンの甥でもある教皇は、申し入れを拒否。教皇は妃キャサリンの甥でもあった。教会の長としても、そして叔母を破滅から救うためにも、ヘンリーの強引な要求を飲むことはできなかった。

そこでヘンリーはカンタベリー大司教に「結婚無効」を宣言させ、強引にアンと結婚する。さらに「国王至上法」という法律を作って、国王が政治、教会両方のトップであることを宣言した。「英国国教会」の誕生である。

以後、イングランドには宗教争いが絶えず、カトリックと国教会が絶えずせめぎあい、時に血が流れた。

ヨーロッパで王政が一般的になって以来初めて国王が公衆の面前で処刑された「清教徒革命」も、遠因はここにある。すべての源はアンにある、と言ってもいい。

「男子が産まれなかった」ことが命とりに

そこまで犠牲を払って結婚したアンなのに、ヘンリーはなぜ3年足らずでアンを棄てたのか。

もちろん、男子が産まれなかったことが、いちばんの理由だ。結婚した時にすでにみごもっていた最初の子は、占い師が「男」だと口を揃えたにもかかわらず女の子だった。

とはいえ彼女こそ、のちのエリザベス1世。ヨーロッパ最強の女王になったのだから、男子以上の収穫だったとも言えるが。

その後もアンは2度みごもるが、死産、流産と不運が続く。何度も期待を裏切られたヘンリーは、急速に気持ちが冷めてしまった。

加えてアンはいわゆる「生意気」な性分で、政治に口を出し、聖書の解釈をめぐってヘンリーと論争した。「雌ライオンのよう」に激しいと陰口を叩かれたという。つまり、人望がなかったのだ。

前妃キャサリンが、信心深く真面目で民衆の支持を得ていたのとは対照的だった。ヘンリーはアンの気の強さにうんざりしたらしく、その後の妻たちには議論することを禁じている。

ヘンリーがアンに無実の罪を着せて殺すという暴挙に出たのは、生かしておいて重荷になることを避けたかったかららしい。その後のヘンリーの「妃」漁り〜合計6度の結婚、5人目の妻の処刑など〜はよく知られている通りである。

娘たちの復讐~「女王」誕生

アンを殺してまで手に入れたジェーン・シーモアは、念願の男児をヘンリーに授けるが、新しい命と引き換えに自分が命を落とした。

ジェーンが命がけで産んだ男子は、エドワード6世としてわずか9歳で即位するものの、15歳で夭折。その後はヘンリーの「娘」たち〜キャサリンの娘メアリーと、アンの娘エリザベス〜が王位を継承してゆく。

あれだけ望まれた男性国王より、望まれなかった「女王」たちの方がはるかに強かったのだ。女系天皇をいまだに認めない21世紀の日本も、参考にしたらいいかもしれない。

アンの最後の日々を綴ったオペラ~ドニゼッティ《アンナ・ボレーナ》

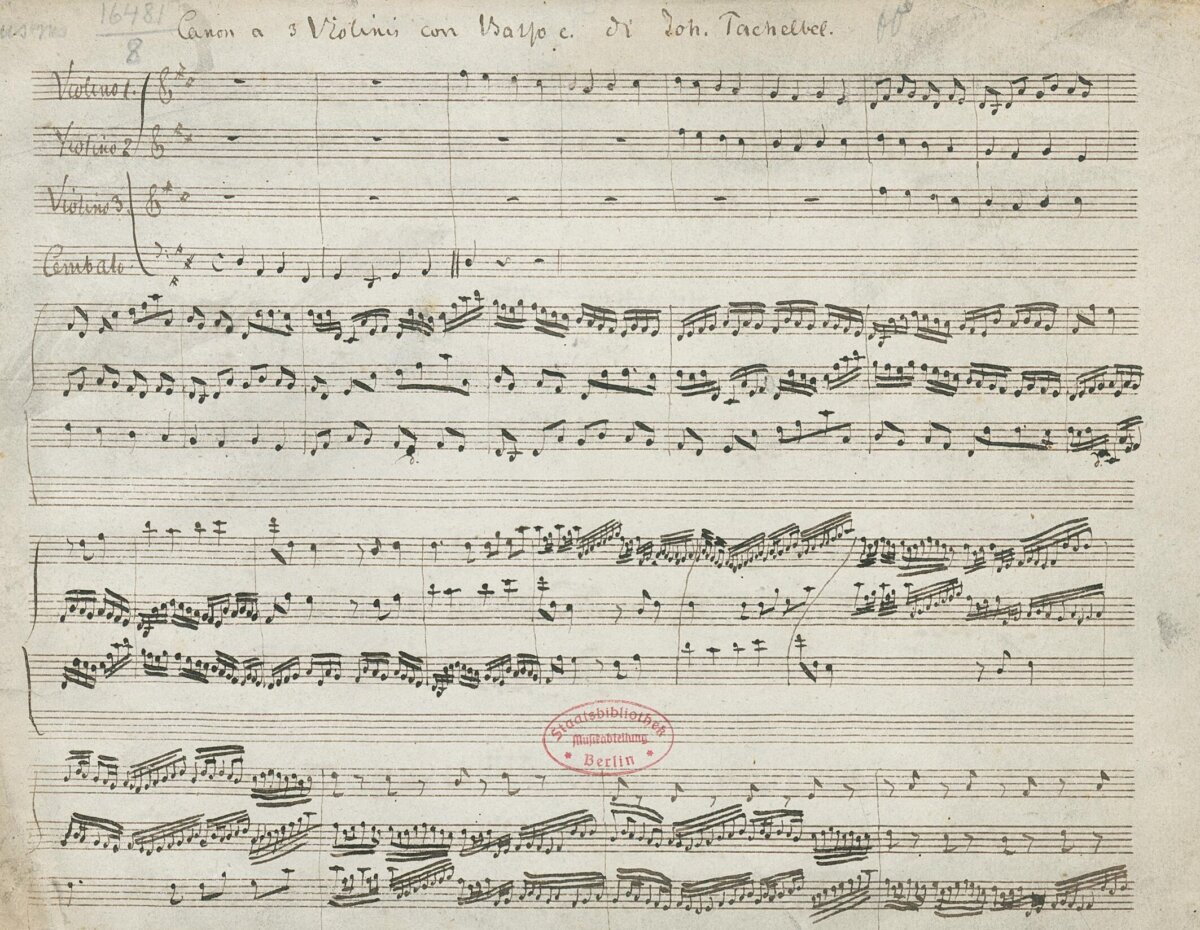

ドニゼッティのオペラ《アンナ・ボレーナ》は、アンの最後の日々を綴ったオペラである。

ヘンリーはすでにジェーン・シーモアの虜になっており、アンを陥れようと謀をめぐらす。

アンに愛を告白するかつての恋人パーシー卿も、やはりアンに恋心を抱く小姓のスメトンも、実在の人物だ。

「歌」

1536年のイングランド。国王ヘンリー(イタリア名エンリーコ、以下同)8世は、男子がいないことを理由に妃のキャサリンを離別し、女官のアン・ブーリン(アンナ・ボレーナ)と再婚したが、やはり男子を産めないアンに失望し、女官ジェーン・シーモア(ジョヴァンナ・セイムール)に心を移していた。

アンが邪魔になったエンリーコは、彼女を陥れるため、彼女のかつての恋人パーシー(ペルシー)卿を呼び戻す。アンナと再会したペルシーは、エンリーコの思惑通り彼女への愛を告白。

エンリーコはアン、ペルシー、そしてアンに想いを寄せていた小姓のスメトン、さらにアンの兄のロックフォール卿を姦通の罪で捕える。

ジェーンはアンに罪を認めて死刑を逃れるよう忠告するが、アンは自分は無実だと拒否。ジェーンは自分こそ王の愛人だと告白し、アンは彼女を許す。

アンたちに死刑の判決が下った。処刑を前に、正気と狂気を行き来するアン。王とジェーンの結婚を告げる祝砲を耳にしたアンは、2人を呪いながら絶命する。

ロマン派の「愛と死」にとってかわられた史実

「アン・ブーリン」の物語は、劇やオペラの大半が歴史物だった当時にあって、人気の題材だった。一方で、国王、つまり支配者側が悪者になる設定はかなり冒険的である。それは本作が、イタリア統一運動の中心地のひとつとなる、先進的な都会ミラノで初演されたこととも無関係ではない。

とはいえ、《アンナ・ボレーナ》は政治ドラマではない。劇的な展開やダイナミックな音楽が目指すのは、「愛」と「死」の表現である。

よく「オペラは人が死ぬ」と言われるが、実のところ「人が死ぬ」オペラの多くは、19世紀、ロマン派全盛期の産物だ。18世紀までのオペラではそれほど人は死なない。

「愛」のための「死」が甘美だと定着させたのは「ロマン派」のなせる技。血まみれの史実を題材にした《アンナ・ボレーナ》だが、

「愛」と「死」のドラマを演出するための虚構。それも「

【ドニゼッティ《アンナ・ボレーナ》必聴アリア、二重唱】

♪第1幕第8場 ペルシーとアンナの二重唱 「国王が君を憎んでも、私は君を今でも愛している」:変わらぬ愛を告白するペルシーと、それを拒むアンナの二重唱

♪第2幕第11場 アンナとジョヴァンナの二重唱 「神がその者の頭上に」:エンリーコの恋人が自分だと告白するジョヴァンナと、

♪第2幕第16場~フィナーレ アンナのアリア(狂乱の場) 「あの場所に連れていって〜邪悪な夫婦よ」:処刑を前にしたアンナが正気を失い、

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest