オーケストラの歴史を駆け足で学ぶ~発祥は?何人集まったらオーケストラ?

青山学院大学教授。日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事・事務局長。iPhone、iPad、MacBookについては、新機種が出るたびに買い換えないと手の震えが止ま...

何人以上集まったら「オーケストラ」?

オーケストラの歴史を語るうえでもっとも難しい問題は、どの程度の人数が集まったらそれを「オーケストラ」と呼ばれる集合体と見做せるのか、という点にあります。そもそも、何人以上が集まれば「オーケストラ」と呼ばれるのでしょうか。「アンサンブル」との違いはどこにあるのでしょう。

シューベルトやメンデルスゾーンの《八重奏曲》くらいまではアンサンブル、室内楽の範囲でしょうが、モーツァルトの《13管楽器のためのセレナード(グラン・パルティータ)》は、オーケストラでも室内楽でも演奏される機会があり、このあたりが(かなり曖昧ではありますが)両者の境界と考えて良さそうです。

モーツァルト「セレナード第10番(グラン・パルティータ)」(トラック1~8)

楽器が指定されるようになったのはヴェネツィア楽派から

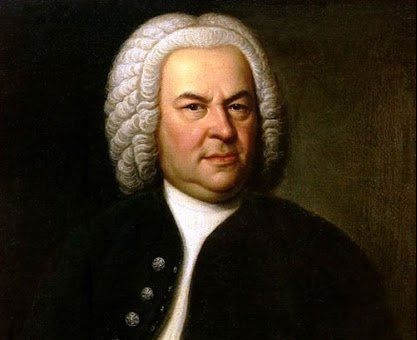

そもそも、特定の楽器で演奏されることを前提としたアンサンブル音楽の発祥は、16〜17世紀にかけてのヴェネツィア楽派にあるといわれています。純粋な楽器群が合唱と交互に演奏される形態が発展し、独自の器楽作品が作曲されるようになったのです。1597年に作曲された、ジョヴァンニ・ガブリエーリ《聖シンフォニア集》は、はっきりと楽器指定の施された器楽アンサンブル作品です。

作曲家が楽器それぞれに固有の奏法や音色を考慮し、積極的に活用するようになるのは17世紀以降、いわゆるバロック時代以降ということになります。

ジョヴァンニ・ガブリエーリ《聖シンフォニア集》より「弱と強のソナタ(Sonata pian’ e forte, a 8)」(8声のソナタ、分割合唱の作品。強弱記号と明確な楽器の指定がなされている)

関連する記事

-

インタビュー東京都交響楽団ヴァイオリン奏者・塩田脩さん「都響と石田組の両方で成長できる」

-

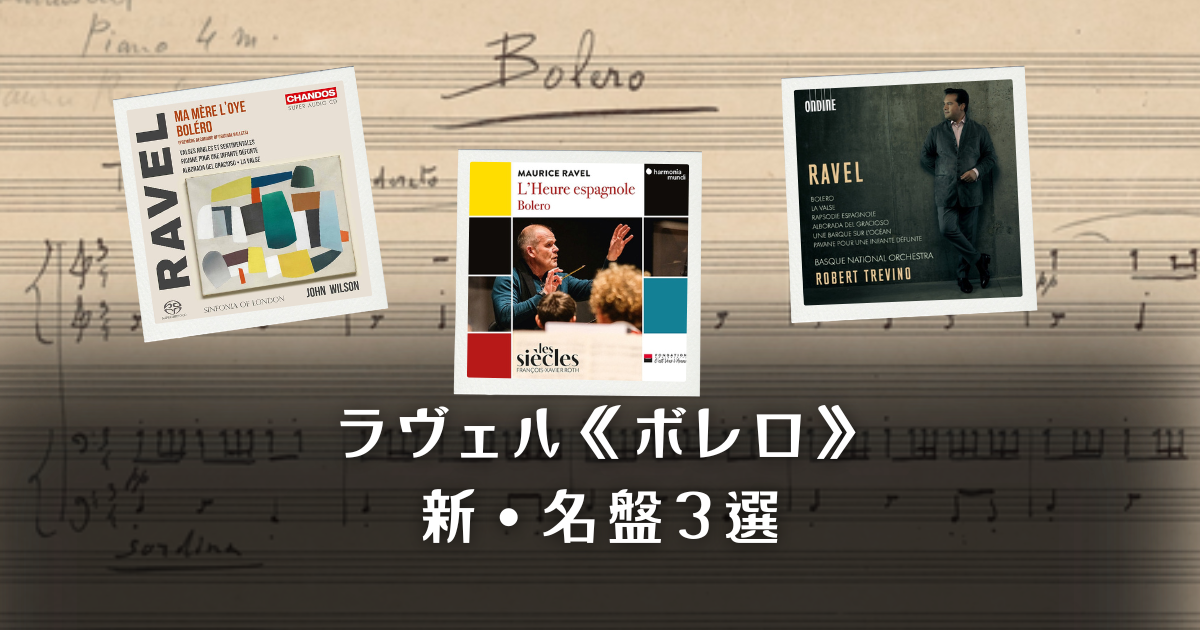

読みものラヴェル《ボレロ》の「新」名盤3選〜楽譜や楽器のこだわり、ラヴェルの故郷のオーケ...

-

連載【音楽が「起る」生活】読響とN響の演奏会形式オペラ、シフの親密な室内楽、他

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest