【音楽を奏でる絵】ヴァトーからドビュッシーへ~時代を超えて音楽の霊源となった絵

西洋美術の歴史の中から音楽の情景が描かれた作品を選び、背景に潜む画家と音楽の関係、芸術家たちの交流、当時の音楽社会を探っていく連載。第6回は、フランス・ロココ時代の画家アントワーヌ・ヴァトーの絵と、同時代のクープランから後世のドビュッシーまで、時代を超えた作曲家の創作とのつながりを見ていきましょう。

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学ピアノ科(江戸京子氏に師事)を経て、コロンビア大学教養学部卒業(音楽、美術史を専攻)。マンハッタン音楽院でピアノ、イエール大学大学...

ロココ時代に「雅宴画」というジャンルを生み出したアントワーヌ・ヴァトー(1684-1721)の作品には、音楽家や役者が多く登場する。ヴァトーが描写する雅なる宴や演劇の情趣は、フォーレやドビュッシーらの創作源にもなった。

1.「見晴らし」~ロココの典雅な集い

「ピエール・クロザ公園の林越しの眺望」という副題のように、金融家クロザのパリ郊外にある別荘地を描く。優雅な男女が散策や会話をする中で、木の葉の囁きを背景に楽師が爪弾くギターの音は、愛の調べか。

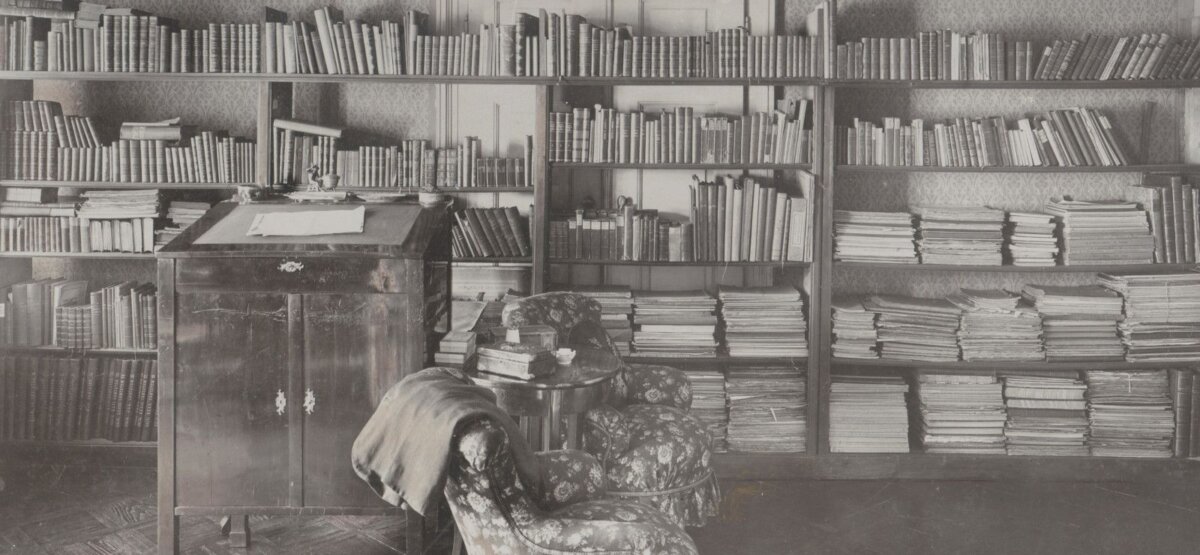

クロザはイタリアやフランドル派の画家が描いた絵画と素描の膨大なコレクションを所有し、彼の邸宅に滞在もしたヴァトーは、これらの作品を存分に研究できた。楽譜も蒐集したクロザは音楽会を頻繁に催し、ヴァトーも参加したであろう。

ヴァトーの画風を慕い、交友があったランクレが描いたパリのクロザ邸。絵画に囲まれた部屋での音楽会

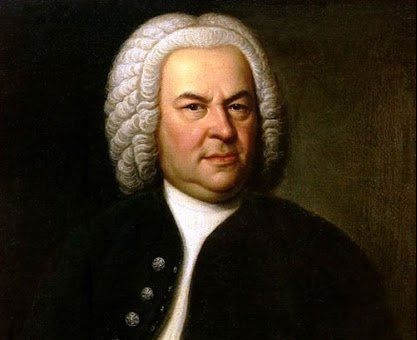

ヴァトーを語る時、同世代の作曲家クープランが並行して挙げられる。クープランの作品には「百合の花開く」「恋のうぐいす」(1722)のようなヴァトーの絵と共鳴する田園詩風な標題が多く見られる。ヴァトーが描く典雅な絵画とクープランのクラヴサン演奏で多用されるトリルなど装飾音の煌びやかな響きは、ロココの優美なエスプリを伝える。

▼クープラン「百合の花開く」

▼クープラン「恋のうぐいす」

1715年からの摂政時代(ルイ15世幼少期のオルレアン公フィリップ2世による摂政統治)には、フランスではルイ14世時代の壮麗さよりも艶麗典雅な美が求められるようになっていた。

2. 「シテール島への巡礼」~ドビュッシー「喜びの島」のインスピレーション源

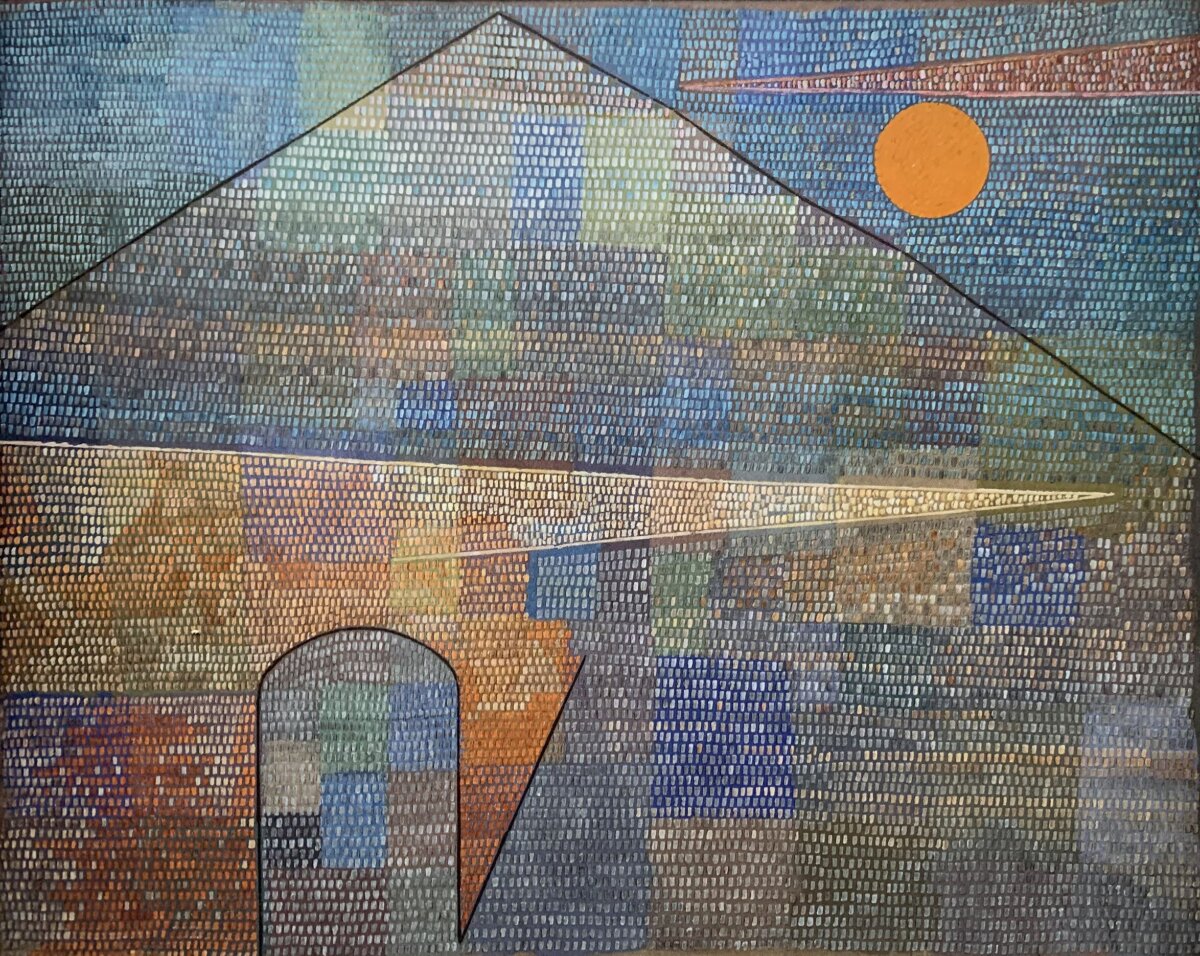

王立絵画彫刻アカデミーに、「雅宴画」という新たなジャンルを確立させるに至った「シテール島への巡礼」。海から誕生した愛の女神ヴィーナスが最初に上陸したシテール島の伝説は、恋人たちのユートピアとして芸術家たちの想像を掻き立てた。

彫刻家ロダンは恋人たちの集団に見える情景を、一組の男女が恋の始まりからためらい、成就まで親密さを増していく姿だと読み解く。右のヴィーナス像の元から左の黄金の船へと向かうカップルの優雅な物腰は、踊るような足取りに見え、音楽的な流れを伴うようである。

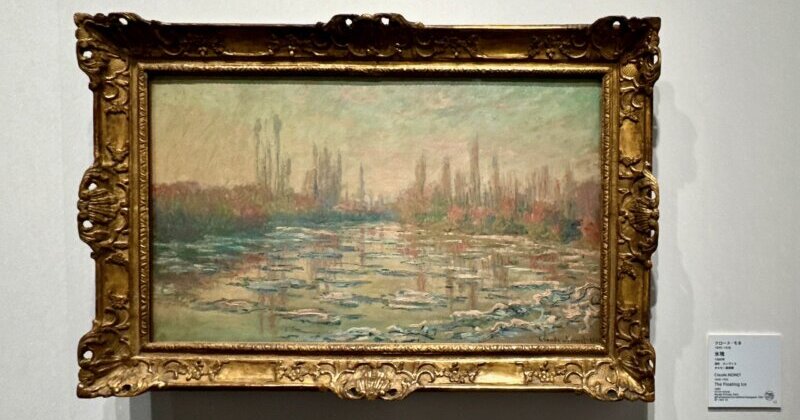

愛の島という画題をはじめ、霞や光の反射に見られる柔らかい筆致や淡い色彩、入江の上空で舞い上がるキューピッドの浮遊感など、幻想的なヴァトーの雅宴画。ドビュッシーが音のパレットで作曲する「絵心」をそそられた絵画の一つだ。

しかし巡礼を終えた恋人たちは、理想郷から現実に帰らなければならない。実際ドビュッシーは、「喜びの島」を完成した1904年にエンマ・バルダック夫人とイギリス海峡にあるジャージー島で愛の喜びを共有するものの、パリに戻ると妻リリーが挙銃自殺を図るという現実の憂き目を見る。

夢幻的な世界に陶酔させてくれる「喜びの島」と同年に、ドビュッシーは「仮面」を作曲している。不穏な鼓動のような音の連なりで、喜びの奥に潜在する動揺を音にしているのかもしれない。翌年バルダック夫妻とドビュッシー夫妻の離婚を経て愛娘が誕生するという、喜びと苦悩が交錯する時期の創作である。

▼ドビュッシー《喜びの島》

▼ドビュッシー《仮面》

3. 「イタリア芝居の愛」~喜劇と音楽の協調

月夜に松明のかがり火を囲んで集まる人物たち。女性の一人が持つ仮面から、コメディア・デラルテであることが分かる。コメディア・デラルテは16~18世紀にヨーロッパ各地に広がったイタリア発祥の即興喜劇で、定型化された役柄で演じられる。縞模様の衣装を着るメズタン、菱形模様のアルルカン、白い衣装のピエロなどが描かれ、ギターの調べが言葉の掛け合いや間を繋げるよう。

メズタンはコメディア・デラルテで、報われない恋を追う従者役。恋心を歌うメズタンだが、背後の像は耳を傾けようとしない女性を物語る。片思いの苦悩を和らげようと、音楽と心の調和を求めているよう。画家が描く指の形は、音に託そうとする深い情感を伝える。

喜劇役者の仮面や笑いの奥にある、繊細な感傷も表現するのがヴァトーの叙情性といえよう。

菱形模様の衣装と黒い仮面をつけたアルルカンがコロンビーヌに言い寄るこの絵には、背後でリュートを弾く男性と楽譜を見る女性の歌い手がいる。

ヴァトーの絵画に霊感を得た象徴派詩人ヴェルレーヌは、1869年に「雅なる宴」(「艶なる宴」とも和訳される)を書く。この詩集の冒頭を飾る「月の光」は、「あなたの魂は選りすぐった風景/魅惑的な仮面とベルガモ風の衣装/リュートを奏で、踊りゆく/幻想的な仮面の下に悲しみを隠し……彼らの歌は月の光に溶け込んでいく……」と詠み続く。

ドビュッシーはこの詩をもとに歌曲「月の光」を2作書き、2回目は詩集と同名の歌曲集「雅なる宴」第1集(1891年)に組み込む。ピアノ独奏の『ベルガマスク組曲』の中の「月の光」は単独でよく演奏される。

ドビュッシーはクープランとヴァトーを関連させて次のように言及する。「私たちのクラヴサン音楽作曲家のなかでもっとも詩的なクープラン。彼の優しいメランコリーは、哀調も漂わせる人物たちが佇むヴァトーの風景の神秘的な背景から発する魅惑的なこだまのようだ」。

▼ドビュッシー:歌曲集「雅なる宴」第1集より「月の光」

▼ドビュッシー:『ベルガマスク組曲』より「月の光」

フォーレも同じ歌詞で「月の光」(1887年)を作曲。また「マスクとベルガマスク」(1919年)と題した舞台音楽と、その内4曲を抜粋して改編した管弦楽組曲を残している。

▼フォーレ「月の光」

▼フォーレ「マスクとベルガマスク」(管弦楽組曲)

ミヨーもヴァトーの「人生の喜び」という絵からの着想で、小アンサンブル編成の「人生の喜び:ヴァトーを讃えて」(1957年)を書くなど、ヴァトーの絵画は世紀を超えて文学や音楽に霊感を与え続けた。

盾型の紋章に仮面と古い音楽記号を金色で表示し、楽器や楽譜が取り囲む。左で仮面と向き合う女神は、喜劇を象徴するタレイア。右は竪琴を抱え音楽を司る女神エウテルペ、または歌舞を象徴する女神テルプシコラとされる。中央で交差するのは笛とスラップスティック(喜劇で用いる大きな音はするが痛くない打ち棒)。中央の男の黒いベレー帽と太い白い襟はコメディ・フランセーズに登場するクリスピン役の風貌とされ、頭上の月桂冠は喜劇と音楽の協調の栄光を讃える。

ヴァトーはコメディア・デラルテの他、オペラ・バレエ(歌の部分に舞踊が加えられる)にも接していた。演劇、舞踊、オペラという多様な系統の舞台芸術が盛んに上演された17、18世紀のパリ。台詞による対話部分と歌からなるオペラ・コミックの萌芽は、ヴァトーが描いたこの絵の制作年と同時期である。ヴァトーが背景に描く日の出は、その黎明を告げるかのようだ。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest