ラヴェルとスペイン~母と親友もスペイン人! 音楽に「内面化されたスペイン」の源泉を解剖

フランス人として生き、主にフランスで活躍したラヴェルですが、スペインを題材にした、また影響をうけた作品を驚くほどたくさん残しています。それは単なる「スペイン趣味」ではなく、彼の出自、親友、そして時代が絡み合って生まれたものでした。フランス音楽とスペイン音楽、両方に詳しい椎名亮輔さんに解説していただきました。

ラヴェルは実は半分スペイン人!

モーリス・ラヴェル(1875〜1937)はパリ音楽院で学び、パリで活躍した作曲家なので、どうしてこのようにたくさんスペイン関連の作品があるのだろうと、いぶかしく思われるかもしれない。

作曲順に見ていくと、《ハバネラ》(1895)、《亡き王女のためのパヴァーヌ》(1899)、《道化師の朝の歌》(1905)、《ハバネラ形式のヴォカリーズ》(1907)、《スペイン狂詩曲》(1908)、《スペインの時》(1909)、《眠りの森の美女のパヴァーヌ》(1910)、《スペインの歌》(1910)、《ボレロ》(1928)、《ドゥルシネア姫に想いを寄せるドン・キホーテ》(1933)となるが、そのほかにも第1楽章にバスク民俗音楽のリズムを持つ《ピアノ三重奏曲》(1914)や、原案はバスクの主題に基づく《ザスピアク・バット》という作品だったといわれる《ピアノ協奏曲》(1931)などもここに含まれるだろう。

実をいうと、ラヴェルの出自自体が半分スペイン、すなわち彼の母親がバスク人なのである。彼の父親はスイス出身のエンジニアだったが、スペインでの鉄道敷設の仕事に従事することがあり、そのおりにラヴェルの母親となる女性と知り合ったのだった。それゆえ、ラヴェルの出生地はバスク地方のシブールである。その後すぐに一家はパリに引っ越すのだが、ラヴェルはつねに、ヴァカンスのときなどには生まれ故郷バスクに帰っているなど、スペインへの想いはとても強いものがあった。

家族ぐるみの親友リカルド・ビニェスと“マウリシオ”・ラヴェル

そして、ラヴェルの青少年時代からの親友がスペイン人のピアニスト、カタルーニャのリェイダ出身のリカルド・ビニェスであった。ビニェスはバルセロナ市立音楽学校で優秀な成績を収めたために、アルベニスに勧められて、母親とともにパリにピアノを学びに出てきたのだった。ビニェスとラヴェルはまったく同じ年齢で、彼らが初めて会ったときのことは、ビニェスの日記により詳しくわかっている。それは1888年11月のこと、彼らはともに13歳だった。

22日(水)午後、あの長い髪の毛の少年が、母親といっしょにやってきた。

23日(木)三度の音階とオクターヴの音階を練習した。夜、あの髪の長い少年の家に初めて行った。彼の名はマウリシオ、ピガール通り73番地の5階に住んでいる。

ラヴェルが子どものころ長髪だったことは、残された写真からもわかる。「モーリス」・ラヴェルの名前がスペイン風に「マウリシオ」になっているのが興味深い。彼らは母親同士が、パリに形成されたスペイン人たちのサークルで知り合ったらしい。こうして彼らは母親同士がスペイン語でおしゃべりを楽しんでいるあいだに、おもちゃやゲームで、そしてピアノで遊んでいたのだった。

(Roger Nichols, Ravel, New Haven and London, Yale University Press, 2011.より)

その後、彼らはパリ音楽院のピアノ・クラスで一緒に学ぶことになる。それはシャルル=ヴィルフリッド・ド・ベリオのクラスで、ド・ベリオの母親は、かの有名な、夭折したスペイン人の美人ソプラノ歌手、マリア・マリブランなので、ここにもスペインとのつながりが現れる。実際、このド・ベリオのクラスには、スペインからグラナドスやジョアキン・マラッツなども留学してきていた。

パリ音楽院でのピアノ学習については、ビニェスは一等賞を得て卒業できたのだが、ラヴェルは結局試験には合格せず、除籍され、しばらくブランクがあったのちに、フォーレの作曲のクラスに入り直すことになる。こうしてお互いの道は異なることになったが、ラヴェルとビニェスは生涯の親友であり、ラヴェルのピアノ作品のほとんどはビニェスの演奏によって初演されることになる。

フランスに吹き荒れた「スペイン趣味」の先

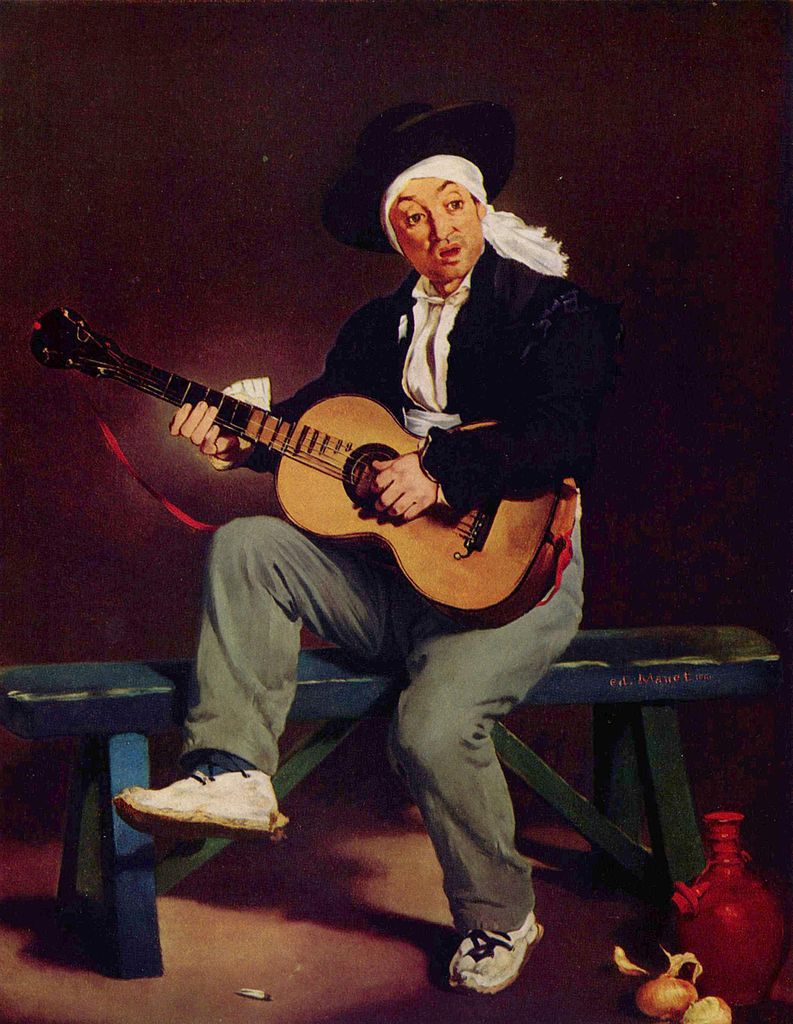

また、当時のフランス社会を覆っていた「スペイン趣味」の流行も見逃すことができないだろう。すでに19世紀半ばには文学の世界でユゴーやゴーティエなどがスペインを題材にした小説や詩を発表して人気を博していたが(ビゼーのオペラの原作、メリメの『カルメン』は1845年)、絵画ではマネが『スペインの歌手』(1860)、『スペイン舞踊』(1862)などを描き、音楽の分野では、ビゼー《カルメン》(1873)、ラロ《スペイン交響曲》(1875年の作品で、ラヴェルが生まれた年だ)、シャブリエ《エスパーニャ》(1883)、《ハバネラ》(1885)、サン=サーンス《ハバネラ》(1887)、マスネのオペラ《ル・シッド》(1885)や《ドン・キショット》(1910)(もちろん『ドン・キホーテ』のこと)などが矢継ぎ早に発表され、フランスの芸術世界はスペイン趣味で盛り上がっていた。だから、一般には、この「スペイン趣味」のなかにラヴェルのスペインに霊感を得た作品も数えられることになる。

フランス国立図書館蔵

しかし、このようないわば先輩たちの、エキゾティックさを売りにした、外面的な「スペイン趣味」と、ラヴェルと同時代の作曲家たちのスペインに題材をとった作品群は、際立った違いを見せることになる。

当時、ドビュッシーやデオダ・ド・セヴラックなどもそのような傾向の作品を書くわけだが、まず彼らの周囲には本物のスペイン人音楽家たち、アルベニスをはじめ、グラナドス、マヌエル・デ・ファリャ、ホアキン・ニン、ホアキン・トゥリーナ、ミゲル・リョベートなどがいた。彼らとの交流は、たとえばスコラ・カントルムでアルベニスにセヴラックがピアノを習い、友情を育んだり、ビニェスやラヴェルが中心となって創設された芸術家集団「アパッシュ」にセヴラックやファリャが参加して切磋琢磨したり、と本物のスペインがより身近になっていくきっかけとなった。

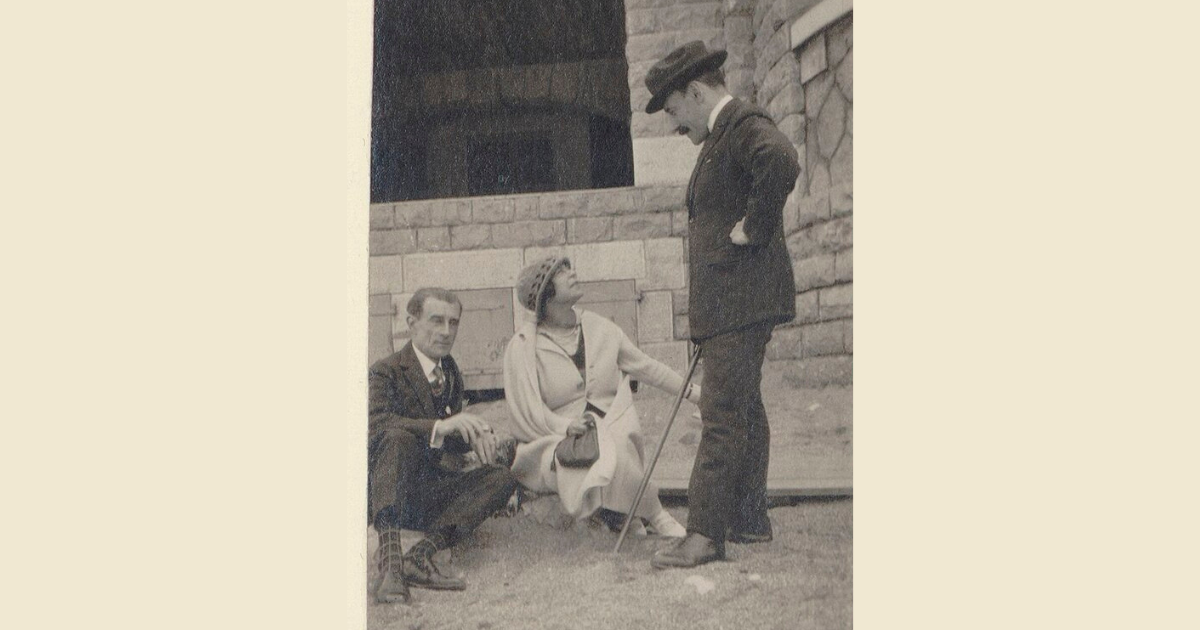

右から、ラヴェル、ビニェス、アルベール・ルーセル、ドミトリ・カルヴォコレッシ、デオダ・ド・セヴラック、フロラン・シュミット、座っているのはシパ・ゴデブスキとその息子

フランス国立図書館所蔵

原点は母が歌ってくれたグアヒーラス

さらに、ラヴェルの場合には、最愛の母親の存在がひじょうに大きかったようだ。1924年に「母は私を寝かしつけるときに、いつもグアヒーラス(フラメンコ歌謡の一種)を歌ってくれた」と語っている。

このグアヒーラスの特徴的なダンスのリズムと不規則な韻律が、ラヴェルの最後の作品《ドゥルシネア姫に想いを寄せるドン・キホーテ》に見出されることは、一生を通じてラヴェルの音楽性のなかに「スペイン」がその根本にあったことを思わせる。

ファリャはその点の機微をよく理解していて、1939年にラヴェルの「スペイン性」についてこう述べている。「ラヴェルのスペインは、母親を通して理想化され、内面化されたスペインだと思います」。ファリャはラヴェルの母親にも会ったことがあり、「私は彼女が素晴らしいスペイン語で語る洗練された会話に魅了された。マドリッドでの彼女の若いころの話を聞かせてもらった」。ラヴェルは、上述のようにハバネラのスタイルにこだわりを持っていたが、これも母親がマドリッドで過ごした時代に、当地で流行していたからだという。

こうして培われた「異国の音楽への感性」は、スペイン以外の音楽にも及ぼされることになるが(ギリシャ、マダガスカル、東洋など)、そこにはものごとを人間的にその内面から理解しようとするラヴェルの基本的態度があったと言えるだろう。

関連する記事

-

インタビュー祝・ラヴェル150歳!~9人の演奏家の「大切な1曲」と誕生日メッセージ

-

インタビューチョ・ソンジン、ラヴェルを語る~全ピアノ作品の録音を終えて感じる唯一無二な存在感

-

読みものローマ賞とは?19世紀フランスで絶大な権威を誇った作曲家の登竜門の歴史と審査方法

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest