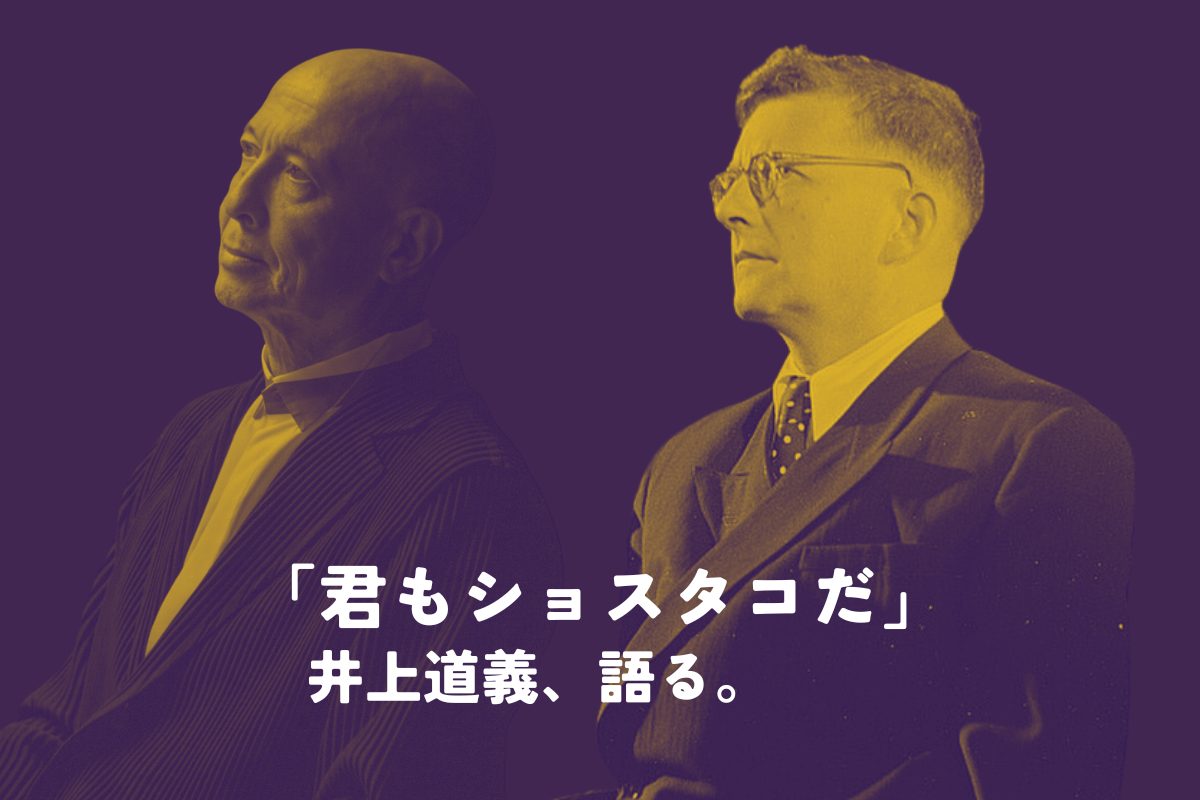

「君もショスタコだ」井上道義が語る、“ねじれ”と“共感”の音楽論

「君もショスタコだ」そんな挑発的なタイトルを掲げ、昨年末に指揮者引退を表明した井上道義氏が、2025年6月に都内で開催されたシンポジウムに登壇した。

2025年、ショスタコーヴィチ没後50年、生誕120年を記念して行なわれたこのシンポジウムで、指揮者として異彩を放つ井上氏は、自身の人生と音楽、そしてショスタコーヴィチという作曲家をめぐる独自の視点を、ユーモアと毒気を交えながら語り尽くした。その語りの一部を紹介したい。

舞台に立つことを選んだ理由

「こういうところでのシンポジウムは初めてだけど、これが最後だと思うよ」と笑いを誘いつつ、井上道義氏は、指揮者として、そしてひとりの人間として、ショスタコーヴィチという存在とどう向き合ってきたかを語り始めた。

14歳の頃、世の中にあふれる“ウソ”に我慢できず、舞台に立つことを選んだという井上氏。「舞台の上なら、なんでもありなんだよ」と語る。その思いは今も変わらない。

演劇やバレエに打ち込んだミチヨシ少年は、やがて音楽の世界へと進み、舞台の上で“本当の自分”を表現する手段として指揮者を選んだ。

「指揮者になった理由? 好き嫌いで選んだわけじゃない。指揮をするということは、何をすることかその時は分からなかったけれど、ただ、舞台で生きたかった。本当に自由だろうから。時空を越えられるし」

音楽には共感がなければ伝わらない

井上氏がショスタコーヴィチの音楽と本格的に向き合うようになったのは、京都市交響楽団と出会ってからだ。当時、市が運営する完全な公営オーケストラだった京響は、財政的な余裕こそなかったが、楽員たちには京都独特の我慢強さと誇りがあった。

「正直、それまで京響があんなにうまいと思っていなかった」と井上氏は微笑む。交響曲第7番《レニングラード》を振ったとき、そこに確かな“共感”からの音像を感じたと言う。

「共感がなければ、音楽は絶対に伝わらない」あの時、京都の楽員たちは、閉塞感の中での苦しい状況の中でも必死に音楽に向き合い、ショスタコーヴィチの作品の内実に心を重ねていると強く感じさせてくれた。大発見だった。

その演奏を通じて、井上氏自身も「ショスタコーヴィチの音楽ともっと深くつながりたい」と思うようになったと言う。

関連する記事

-

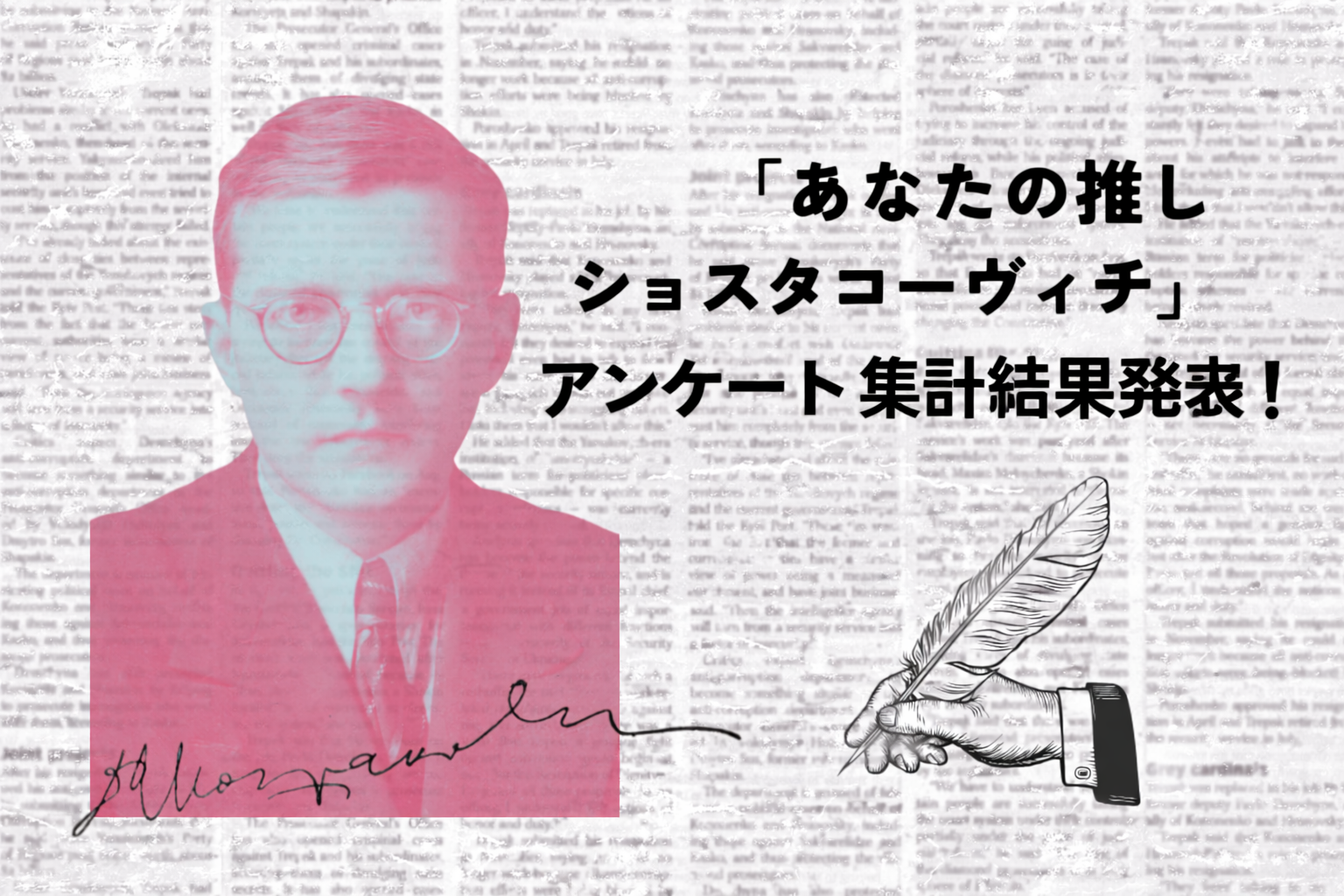

レポートあなたの“推しショスタコーヴィチ”は? アンケート集計結果を発表します!

-

レポート角野隼人、デュトワ、ゲルギエフらが名を連ねる北京の音楽風景

-

イベント2025年、ショスタコーヴィチを聴く―主要演奏会一覧

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest