アラベスク:植物や幾何学図形のモチーフが連続したイスラム教圏発祥の模様

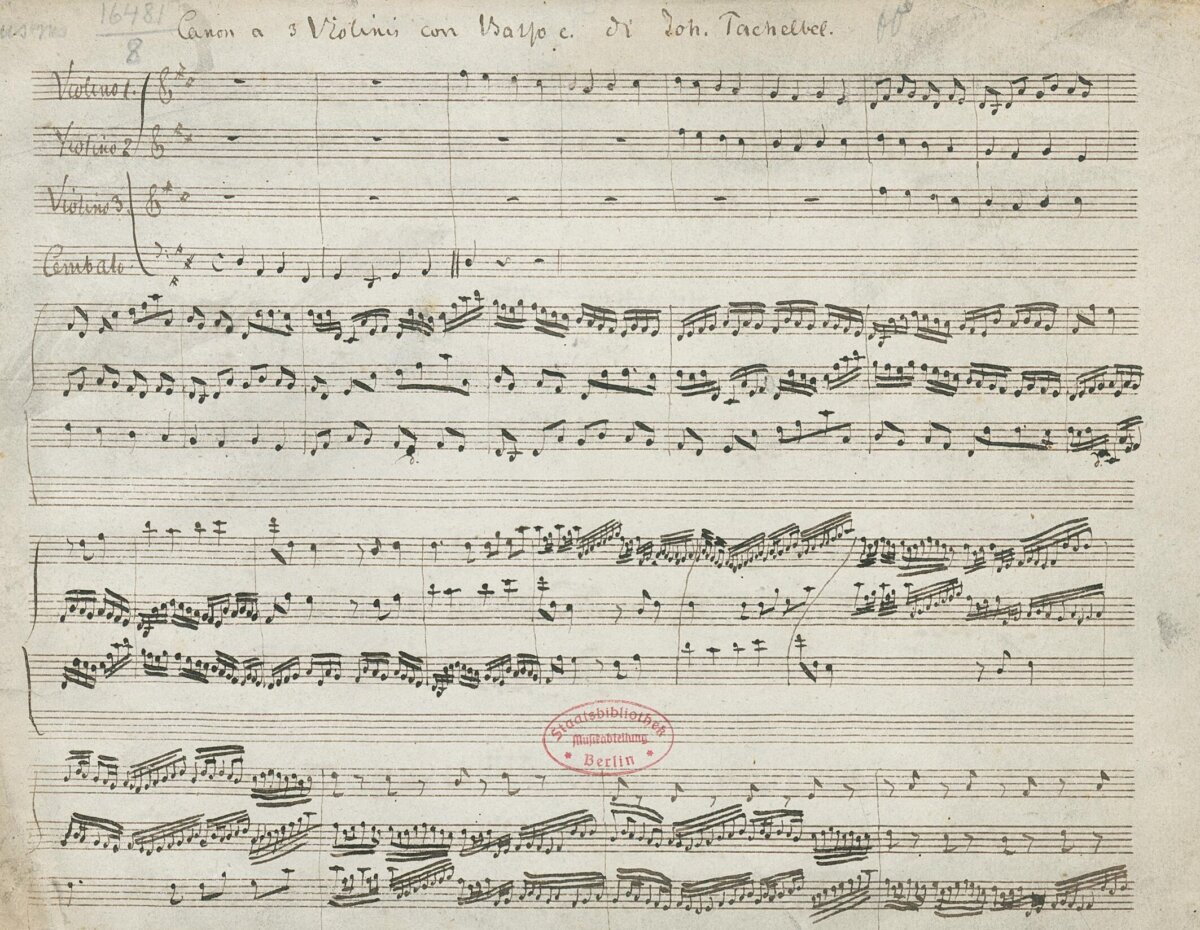

楽譜でよく見かけたり耳にしたりするけど、どんな意味だっけ? そんな楽語を語源や歴史からわかりやすく解説します! 第103回は「アラベスク」。

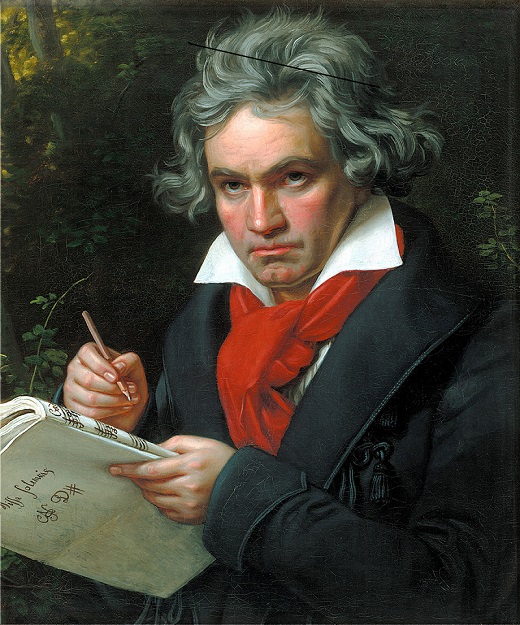

1993年生まれ、東京都出身。2022年、第1回ひろしま国際指揮者コンクール優勝。2025年、第21回ハチャトゥリアン国際コンクール指揮部門第2位、古典派交響曲ベスト...

みなさんは、アラベスクと聞いて何を想像しますか……? 音楽のアラベスクを思い浮かべた方もいらっしゃれば、建築や美術のアラベスクが頭に浮かんだ方もいらっしゃると思います。

今回のテーマは、音楽に限らずいろいろな分野で用いられる言葉、アラベスクです!

アラベスクのはじまり

アラベスクは、フランス語でアラビア風という意味を持ち、arabesqueと書きます。アラビア風の模様のことを指しますが、まずアラビア風の模様ってなんでしょうか? これはアラビアの中でも多くの人が信仰する、イスラム教と深い関連があります。

イスラム教において、偶像崇拝は禁止です。なぜなら、アッラー(神)は、人間の理解を超える絶対的な存在だからです。キリスト教では、プロテスタントも偶像崇拝には厳しい立場をとっていますが、イスラム教ほど厳格ではありません。

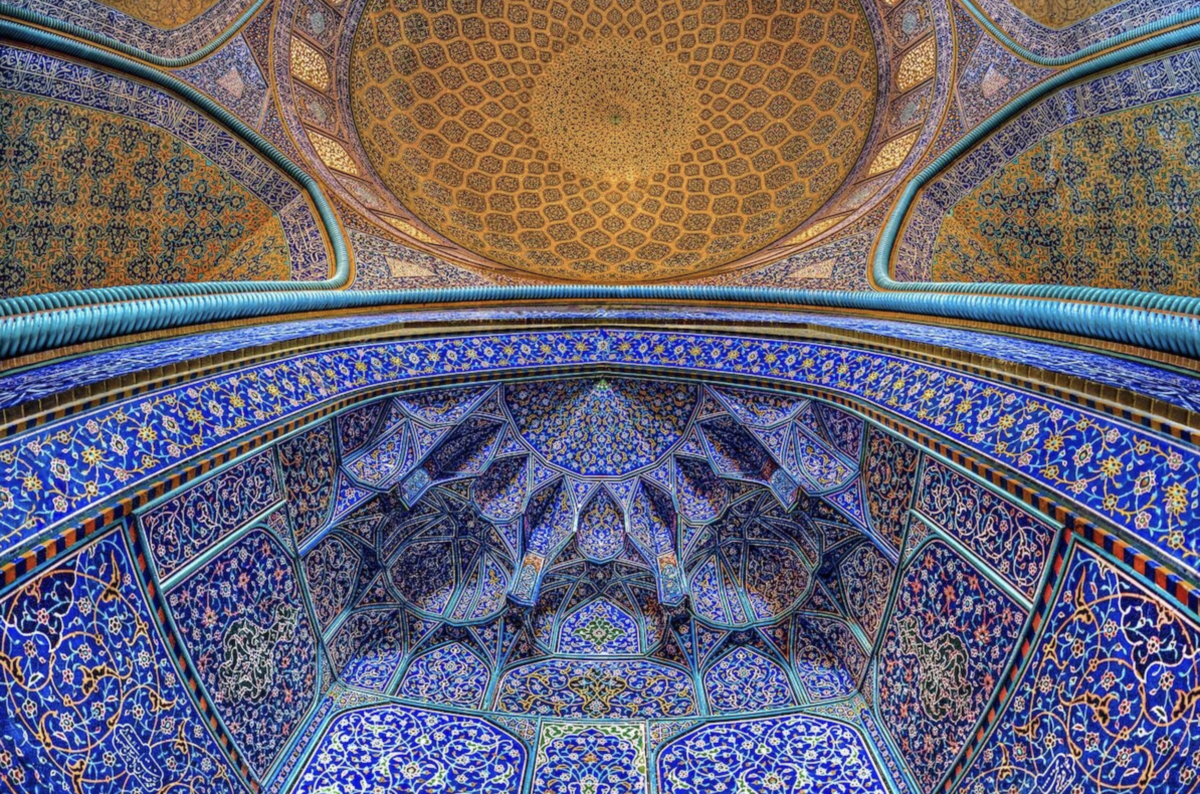

偶像崇拝とは、神様や人物を、絵などの方法で見える形にして、それを崇拝することを言いますが、一体モスク(教会のような礼拝施設)には何があるのでしょうか?

そこで、アラベスクの登場です。アラベスクとは、植物(ツタや葉など)や幾何学図形をモチーフにして、それを連続して用いた模様のことです。とても噛み砕いて言えば、コピペ(コピー&ペースト)によって作られた模様でしょうか……。

イスラム建築では、偶像崇拝が禁止されている代わりに、このような模様を装飾として用いました。なぜイスラム教では、このような連続した模様が好まれるようになったのでしょうか? それは先述の通り、神は絶対的であることに起因します。絶対的であり、人間を超えた存在であることは、無限の存在です。これを視覚化するために、同じモチーフを無限に反復させた模様が用いられるようになりました。

すなわち、アラベスクは神の秩序、宇宙の調和、そして永遠であり無限であることを象徴しているのです。

音楽のアラベスク

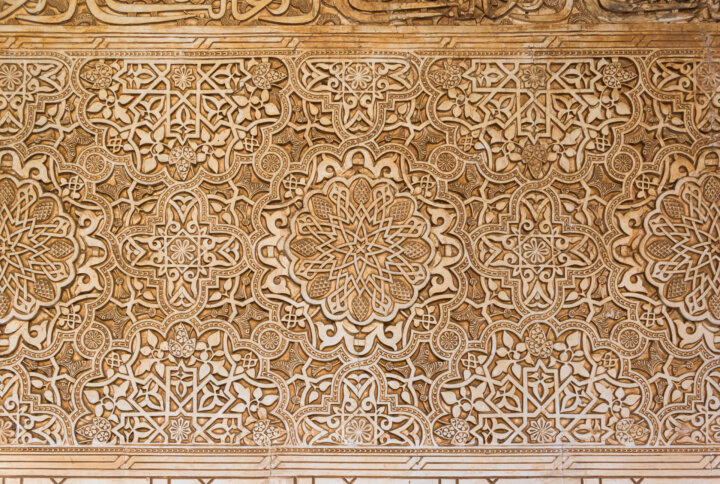

アラベスクがヨーロッパに入ってきたのは16世紀ごろで、まず美術の世界で浸透します。最初のアラベスクの記述が見られるのはイタリアで、最初は柱の装飾を指す言葉rabeschi(ラベスキ)として使われていました。

ラベスキは、このような柱の上の部分にある装飾のことを指していました。

(特に、左にあるダミーの柱の上部の装飾を指す)

しかし、当初アラベスクが指していたものは、本来のイスラムでのアラベスクとはかなり見た目の違うものでした。

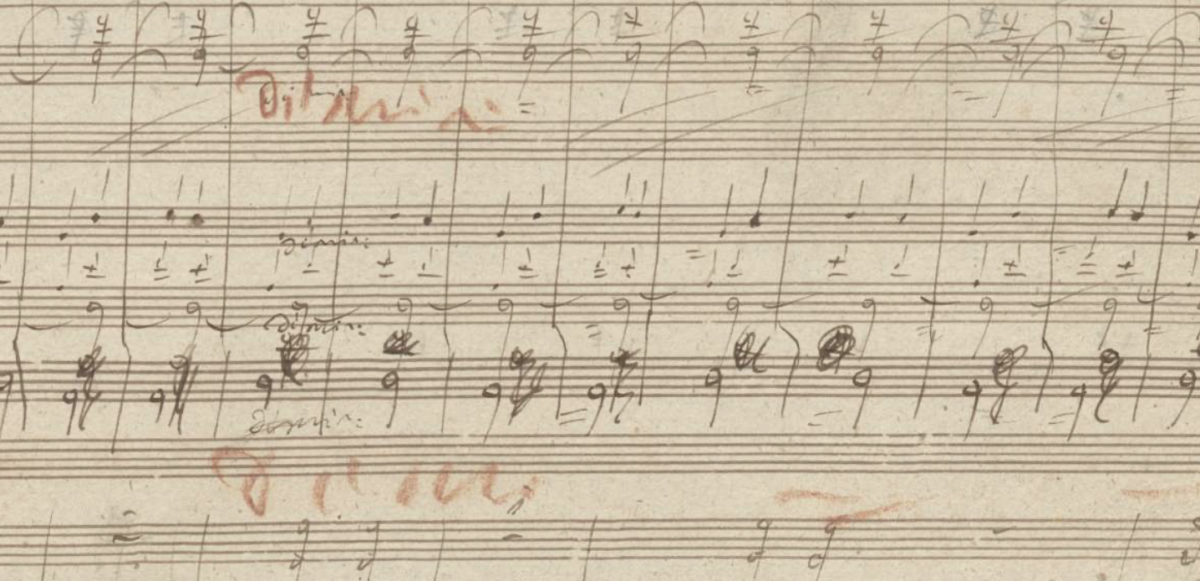

17世紀ごろ、ようやく美術の世界から音楽にもアラベスクがやってきます!

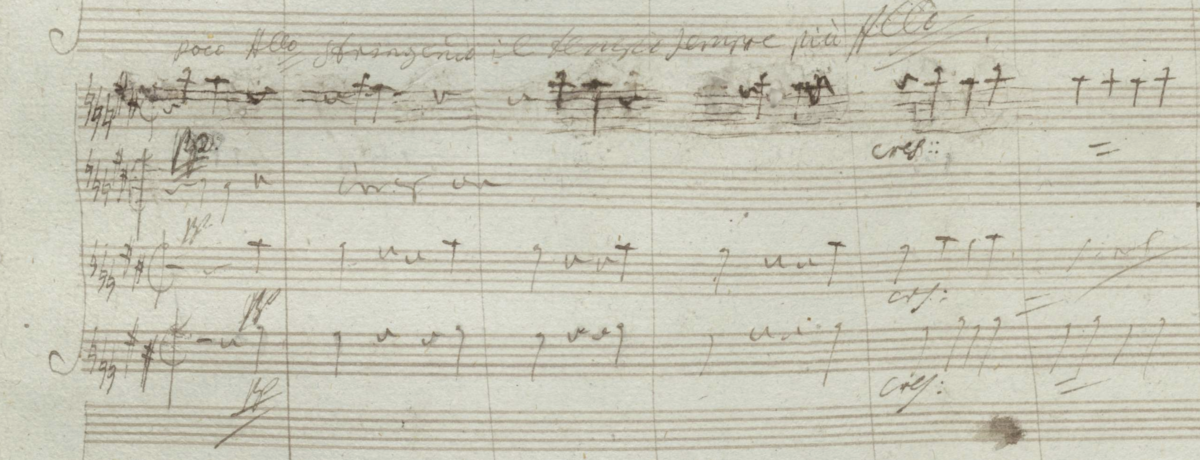

この頃にはアラベスコ(イタリア語、arabesco)と呼ばれるようになりましたが、ここで指す音楽は、装飾が特徴的で、同じ音形を繰り返し、ハーモニーも緩やかに変化するものでした。イスラムにおけるアラベスク模様の特徴とよく似ていますね!

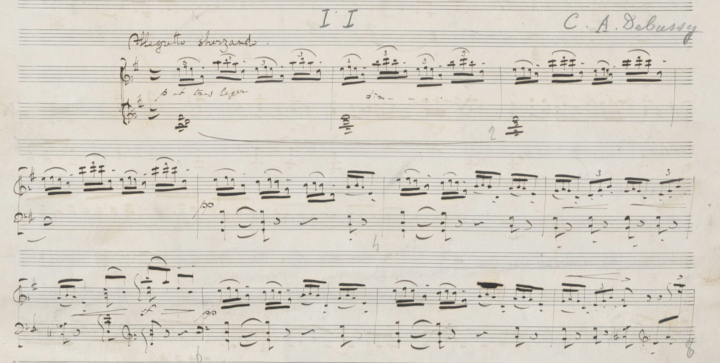

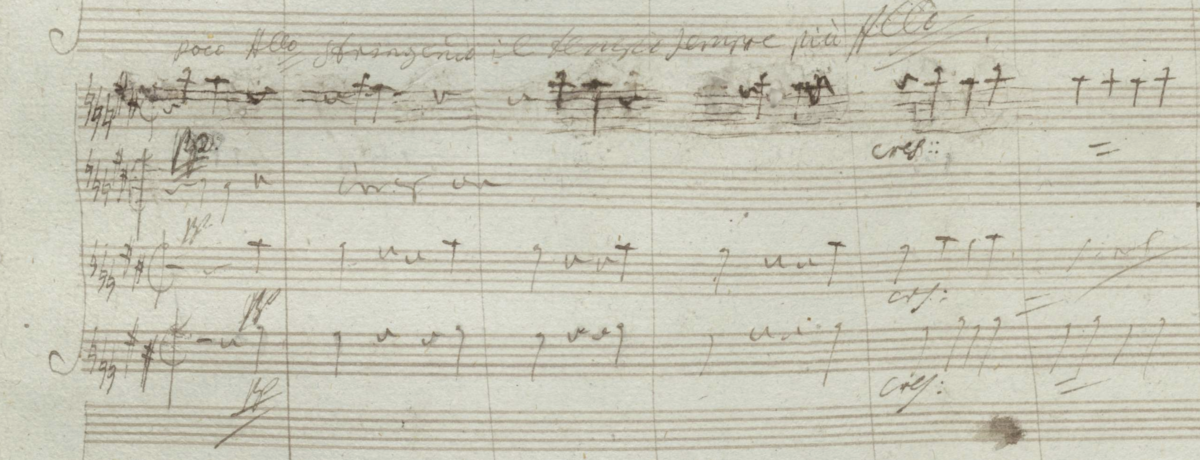

音楽作品として有名なアラベスクとしては、シューマンとドビュッシーの作品が挙げられます。シューマンのアラベスクは、その名がつけられた初めての作品です。そしてドビュッシーのアラベスクは、アラベスク本来の特徴をよく抑えた作品として書かれました。

ドビュッシー:《アラベスク》第2番

装飾音のようなモチーフが幾度となく登場します。感情的でなく、優しい雰囲気の音楽であることも、アラベスクの特徴です。

音楽評論家ハンスリックも、「純粋で、感情の起伏にも関連しないアラベスクは、音楽的な形の美しさをよく表現している」と評しています。イスラム文化が発祥のアラベスクは、まるで永遠に紡がれるかのように、連続するモチーフからなる音楽なのです。

アラベスクを聴いてみよう

1. シューマン:《アラベスク》作品18

2. ヘラー:《24の前奏曲》作品18〜第10番「アラベスク」

3. ドビュッシー:《アラベスク》第1番

4. レーガー:《私の日記より》第4巻 作品82〜第4曲「アラベスク」

5. シベリウス:《13の小品》作品76〜第9曲「アラベスク」

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest