ヴィヴァルディ《四季》解説と名盤~作曲家自作のソネットを読みながら聴いてみよう!

ヴィヴァルディの代表作、世界中で愛される名曲であるヴァイオリン協奏曲集《四季》。まずは曲のスタイルや特徴をおさらい。そして、ヴィヴァルディ自身が曲につけたとされるソネット(詩)を読みながら、実際に《四季》を聴いてみましょう! 古今、さまざまなスタイルで録音された名盤もご紹介します。

ドイツ・ケルン音楽大学を経てケルン大学で音楽学科修士修了(M.A)。専門はピアノ曲やオーケストラ等クラシック全般だが、とくにバッハを始めとするバロック音楽、古楽演奏の...

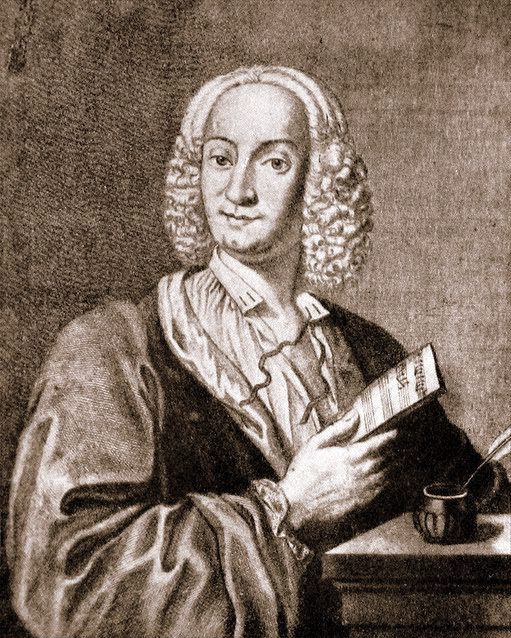

前編でお話したようにヴィヴァルディが国際的な人気を得て、はるばるドイツのJ.S.バッハらに注目されたのは、やはり協奏曲などの楽譜がイタリアのほか、アムステルダム、パリなどひろく国内外で出版されたからです。

《四季》もその一つ。1725年に合計12曲セットの協奏曲としてアムステルダムのル・セーヌ社から出版され、ボヘミアのモルツィン伯爵に献呈された《和声と創意への試み》Op.8の最初の4曲にあたります。

各協奏曲は、ヴィヴァルディのソロ協奏曲の典型を示し、急・緩・急の3楽章構成。

第1楽章はソロとトゥッティが交互に訪れるリトルネッロ形式で書かれます。リトルネッロ形式とは、バロック期の協奏曲の急楽章で用いられる形式で、総奏(トゥッティ)と独奏(ソロ)が交替で奏でられ、総奏は主題を、独奏は変奏しながら転調を担い、常に主題が戻ってきます。

《四季》は歌のないオペラ?

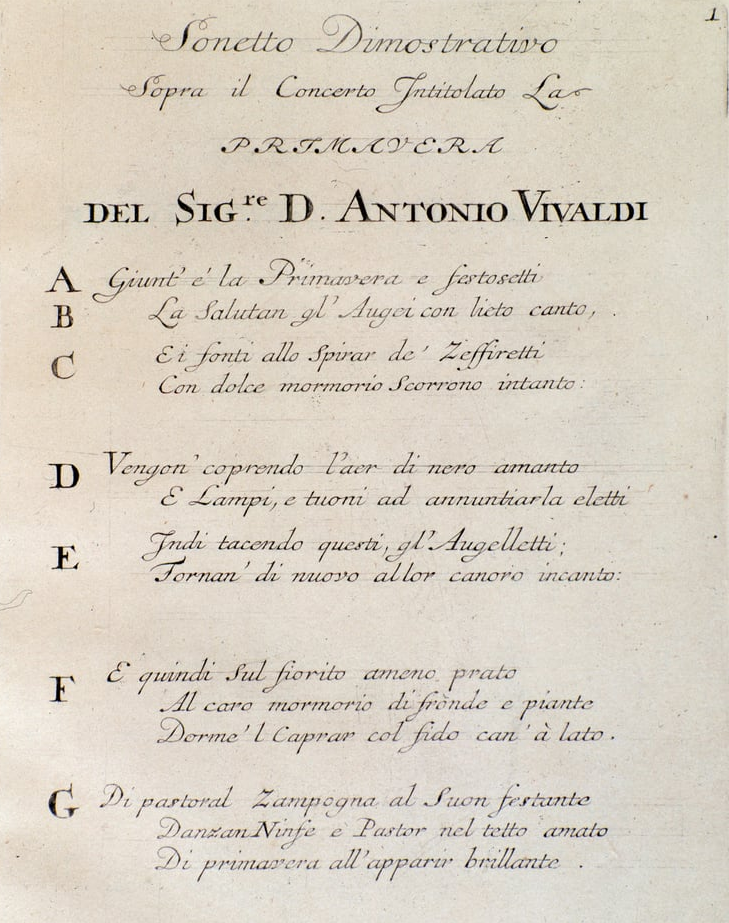

作品8のもっとも大きな特徴は、《四季》を含む最初の6曲に標題(タイトル)がつけられていること。さらに《四季》には各楽章のさまざまな箇所に、四季折々の情景を歌ったソネット(14行詩)や、言葉(たとえば、「春」の第1楽章、第1ヴァイオリンのパートに「鳥たちの歌」など)が、さながら芝居のト書きのように添えられていることです。ちなみにこのソネット詩の作者はヴィヴァルディ自身と考えられています。

牧場の情景や農民たちのダンスの場面が音楽で描かれているとは言っても、実際の風景の描写ではありません。というのは、ヴェネツィアには牧場はないからです。オペラのような演劇作品と考えたらどうでしょうか。つまり器楽による演劇です。

ちなみに《春》の第1楽章の有名なリトルネッロ主題は、オペラ《テンぺ谷のドリッラ》第1幕第1場でニンファのソロと牧人たちの合唱で歌われる「そよ風のささやきに」と同じ音楽です。

ヴィヴァルディにとって《四季》は四季折々の場面からなる、歌のないオペラなのかもしれません。

ここからは、ソネット訳を読みながら《四季》を聴いてみましょう。演奏はビオンディ指揮エウローパ・ガランテです。

協奏曲第1番《春》

A春が来た。B小鳥たちは喜ばしい歌で春の訪れを祝い

C西風の軽やかな息吹に泉がやさしい囁きで応える。

Dゆっくりと黒い雲が空を覆い、春を告げるために稲妻と雷鳴がやってくる。

E再び静寂が訪れ、鳥たちが新たな魔法の歌を歌い始める。

F牧場には花が美しく咲き乱れ、木の葉や小枝がやさしい音をたてて、羊飼いは居眠りをし、その傍らには忠実な犬が横たわっている。

Gバグパイプの喜ばしい響きにあわせ、妖精たちや羊飼いたちが踊っている。光に満ち溢れた春を迎えるために。

協奏曲第2番《夏》

A狂おしい夏の日差しのもとで牧人も家畜も弱り、松も枯れてしまう。

Bカッコウがさえずるとそれにあわせて

Cキジバトやゴシキヒワも歌いだす。

D西風がやさしく吹く、

しかしそこへ突然、北風がやってきて喧嘩になる。

E羊飼いは荒々しく暴れる風におびえて泣く。

F疲れ果てた仲間たちは休息することもできない。

稲妻と雷鳴の恐怖ゆえに。

そして蚊や蝿がぶんぶん飛びまわるために。

Gああ、彼らが怖がるのも当然だ、

雷や稲妻が光り、あられがふり、

麦や樹木までもなぎ倒すのだから。

協奏曲第3番《秋》

A踊りと歌で、農民たちは農作の喜びを祝う。

Bバッカスの酒を傾け、あおり、

Cしまいには眠ってしまう。

Dやがて歌や踊りはお終いになる。

風は柔らかく、そして快い、

そしてこの季節は再び人々を甘いまどろみから喜びへと誘う。

E夜明けになると狩人たちは狩りへ出かけてゆく。

角笛と猟銃を携えて。

F犬たちは逃げる獲物を追いかける。

G銃声と犬の鳴き声の荒々しい騒音に

H動物たちは混乱し、疲れ果て、

さらに逃げようとするが-息絶える。

協奏曲第4番《冬》

A凍てつく寒さと、銀色に輝く雪のなか、

B身を切るような冷たく、荒々しい北風が吹けば、

C人々はばたばたと足を鳴らして走りゆき、

D極寒に歯は震えてがたがたと音をたてる。

E窓辺では静かに満ち足りた日々を過ごすが、

外は雨が凍った道を濡らす。

F氷の上をゆっくりと進む、

G転ばないように慎重に。

Hより速く回転しようとすると尻もちをつく。

I氷が割れ、崩れるまで、

L再び氷の上を歩き、滑る。

M開いていた扉が開く。

Nシロッコや北風、あらゆる風が戦争する。

これが冬、でもこれも結構、楽しいよ。

関連する記事

-

イベント石田泰尚さんが横浜みなとみらいホールプロデューサー“ラストイヤー”への意気込みを...

-

読みものスカラ座より熱い!? ミラノ五輪はサン・シーロから始まる

-

インタビューケヴィン・ケナーが語るショパン演奏「音楽はアイデアではなく、体験である」

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest