ウィーン・フィルの ニューイヤーコンサート2025~楽団の伝統と「今」を感じるプログラム

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートといえば、1月1日にウィーンの楽友協会で開催され、日本でもテレビ中継で視聴できる新年の風物詩。2025年のプログラムについて、特徴や聴きどころを紹介します! 生誕200年を迎えるヨハン・シュトラウス2世の作品はもちろん、ウィーン・フィルの「今」が見えてくる挑戦的なプログラムに期待が高まります。

ムーティが2021年以来の登場!

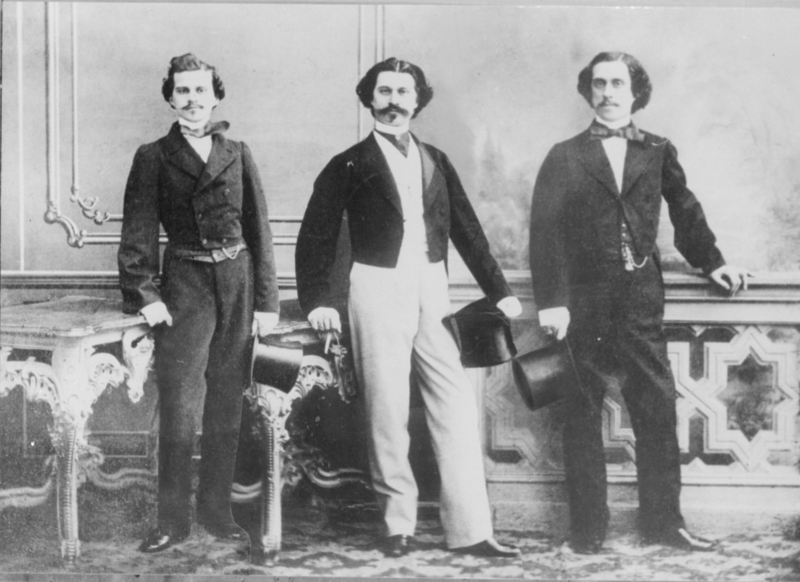

「ワルツ王」として知られるヨハン・シュトラウス2世(1825~99、以下「シュトラウス2世」と略)。2025年は、彼が生まれてから、ちょうど200年目のアニヴァーサリーイヤーとなる。

そんな記念すべき1年の幕開けにおこなわれる、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(以下「ウィーン・フィル」と略)主催の「ニューイヤーコンサート2025」。これまでも、シュトラウス2世、あるいは彼の父親ヨハン・シュトラウス1世(1804~49、以下「シュトラウス1世」と略)、弟のヨーゼフ・シュトラウス(1827~70)やエドゥアルト・シュトラウス(1835~1916)の作品が主軸となっている。

しかも今回指揮台に上るのは、ウィーン・フィルと緊密な関係で結ばれ、ニューイヤーコンサート7回目の登場となるリッカルド・ムーティ(1941~)。彼が80歳を迎えた年にあたる前回2021年には、コロナ禍の下でロックダウンが起きる中、ニューイヤーコンサート史上初の無観客上演となった。

というわけで、前回のリベンジマッチという意味合いもあるのだろう。これまでもムーティがニューイヤーコンサートにおいて指揮した曲(《入り江のワルツ》、ワルツ《トランスアクツィオン》など)を回顧しながら、最近のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートの傾向を反映して、新たなレパートリーも手掛けるという挑戦心あふれるプログラムとなっている。

ムーティ指揮による2021年のニューイヤーコンサート

ランキング

- Daily

- Monthly

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest