パリ・オペラ座の歴史が詰まった会場を絵巻物の中を歩くように鑑賞する〜アーティゾン美術館「パリ・オペラ座−響き合う芸術の殿堂」

日曜ヴァイオリニストで、多摩美術大学教授を務めるラクガキストの小川敦生さんが、美術と音楽について思いを巡らし、“ラクガキ”に帰結する連載。今回は、アーティゾン美術館で開催中の「パリ・オペラ座−響き合う芸術の殿堂」。火事のオペラ座を描いた絵、モーツァルトの楽譜、ルノワールとワーグナーのつながり......歴史が詰まった、見どころ満載の展覧会をご紹介します。

1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、「日経アート」誌編集長、日本経済新聞美術担当記者等を経て、2012年から多摩...

オペラ座の歴史を美術で巡る

(右)エドモン・ジリス《建設中のオペラ座を訪ねるナポレオン3世と皇后》(19世紀、コンビエーニュ城美術館蔵) 展示風景

弱冠35歳だったガルニエは、ナポレオン3世によって公募でオペラ座の新しい建築家に選ばれたという。

意表を突かれたのは、この企画展では、「ガルニエ宮」の建築やシャガールの天井画の紹介が、全体のごく一部でしかなかったことだ。美術史家の三浦篤氏の監修で、17世紀に始まるパリのオペラ座の4世紀におよぶ歴史をひもとくこの展覧会は、長大な物語をつづる絵巻物のような様相を呈していた。ここでは、ごく一部の紹介にはなるが、その絵巻物の登場人物になって、中を歩きながら見ていくように、オペラ座の歴史を楽しんでいきたいと思う。

(右)《1653年に宮廷で催されたバレエ「夜」の衣装、剣と盾を持つルイ14世》(1653年、パリ、フランス国立図書館蔵) 展示風景

まず目を引いたのは、「太陽王」と呼ばれた17世紀のフランス君主ルイ14世がバレエを踊る場面が描かれた絵画作品の展示だった。国王が自らバレエを踊るというのは、そもそも芸術の国を象徴する出来事として興味深い。マンドリンを抱えて踊る国王は、見事なダンサーぶりを見せている。花のように大きく開いた被り物は、さぞ舞台映えしたことだろう。

1653年2月23日にパリのプチ・ブルボンで初演された《夜の王宮のバレエ》。イサーク・ド・ベンサラードの台本にカンブフォール、ボエセ、ランベールらが作曲。13時間に及ぶ上演で、14歳のルイ14世は太陽王たるアポロを演じた。

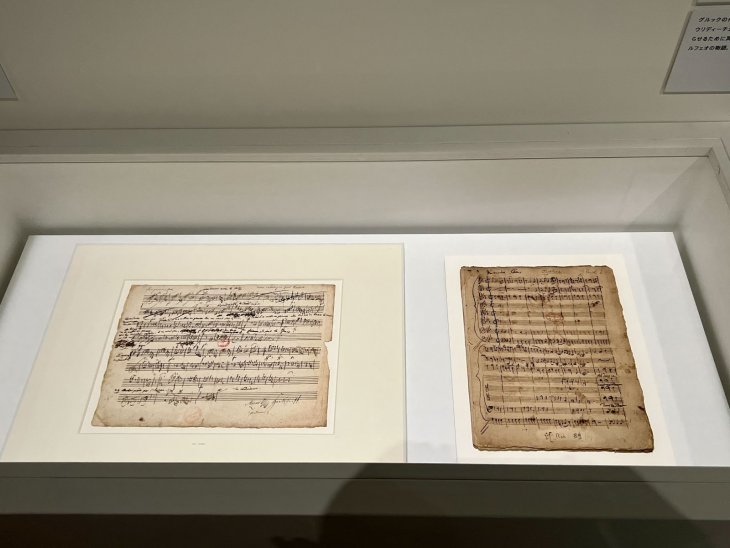

(右)クリストフ・ヴィリバルト・グルック「オルフェオ」自筆譜(1774年頃、パリ、フランス国立図書館蔵) 展示風景

グルックが1774年のパリ・オペラ座上演用に改変した歌劇《オルフェオとエウリディーチェ(オルフェとユリディース)》

フランスの彫刻家ダンタンが制作した、イタリアの作曲家ロッシーニの彫像も出品されていた。腕組みをして何かを考えている姿をかたどっているようだ。曲の構想でも練っているのだろうか。しかし、彫刻の台座の辺りを見ると、なぜかそこにはスパゲティのようなものが彫られている。料理通としても知られたロッシーニのことだから、ひょっとしたら新しい料理のメニューを考えていたのかもしれない。

ロッシーニのフランス移住後に作曲され、パリ・オペラ座で初演された歌劇《オリー伯爵》

(右)エドゥアール・マネ《ハムレット役のフォールの肖像》(1877年、ハンブルク美術館蔵) 展示風景

マネはこの《オペラ座の仮面舞踏会》についても美術界の権威だったサロンでの入選を目指していたようだが、落選した。画題がスキャンダラスだったからだろうか。しかしスキャンダラスな作風は、実はマネが得意とするところでもある。筆者はこうした作品を見て、サロンでの入選を目指しながらも自分の画風を変えなかったマネは、とにかく自分の作風を貫く画家だったことを、強く感じる。

ルノワールとワーグナー

(右)ピエール=オーギュスト・ルノワール《リヒャルト・ヴァーグナーの肖像》(1893年、パリ、フランス国立図書館蔵) 展示風景

ワーグナーがパリ上演に際して改編した「パリ版」《タンホイザー》。フランス語による上演

天井や緞帳にもアートが

本記事の最初に展覧会の中ではごく一部の紹介となったことを伝えたシャガールの天井画についても触れておきたい。

(右)マルク・シャガール《ガルニエ宮の天井画のための最終習作》(1963年、パリ、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館/産業創造センター蔵) 展示風景

チャイコフスキーの《白鳥の湖》やラヴェルの《ダフニスとクロエ》、ワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》など12のオペラやバレエの演目を題材にシャガールがオペラ座の天井画を描いたのは、1963年のことだ。この展覧会では、その最終習作が展示されている。実はガルニエ宮の創建当初は、別の天井画がしつらえられていた。

この展覧会では、ジュール=ウジェーヌ・ルヌヴーによる最終案とされる絵画が展示されており、内容を確認できる。これはこれで、とても素敵だと思ったのだが、皆さんはどう感じるだろうか。教会の天井画の趣をたたえた作風で、音楽の神ミューズなどをテーマに描かれている。実に優雅である。

(右)エドガー・ドガ《踊り子たち、ピンクと緑》(1894年、吉野石膏コレクション、山形美術館に寄託) 展示風景

ほかにも、エドガー・ドガの踊り子をモチーフにした絵画や彫刻があったり、演出家という本来は裏方とも言える人物の肖像画の大作を描くことによってオペラの演出の大切さを物語る作品があったりと、展示室を巡る中ではさまざまな出会いと発見があった。絵巻物の中を歩くような気持ちで会場を巡ってみることをお勧めしたい。

草木も眠る丑三つ時にオペラ座を訪ねると、よなよなたくさんの音楽記号を階段に落としつつも仮面をつけてあのゴージャスなロビーで歌い続ける怪猫がいるという伝説を、絵にしてみました。別名《階段の怪談》。Gyoemonは筆者の雅号です。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest