ヴァイオリンを弾いたアンリ・マティスが開いたシンフォニックでジャジーな世界

日曜ヴァイオリニストで、多摩美術大学教授を務めるラクガキストの小川敦生さんが、美術と音楽について思いを巡らし、“ラクガキ”に帰結する連載。今回は、東京都美術館で開催されている「マティス展」を訪れた小川さん。アマチュア・ヴァイオリニストであり、晩年には有名なシリーズ《ジャズ》を描いた巨匠マティス。その強烈な色彩から見える音楽性とは?

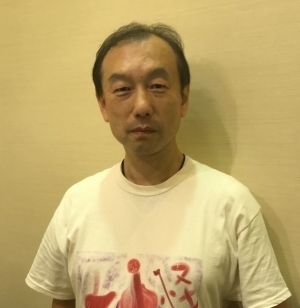

1959年北九州市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業。日経BP社の音楽・美術分野の記者、「日経アート」誌編集長、日本経済新聞美術担当記者等を経て、2012年から多摩...

東京・上野の東京都美術館で開かれている「マティス展」を訪れると、20世紀前半の欧州の美術界に大きな足跡を残した画家アンリ・マティス(1869〜1954年)の生涯を彩った重要な作品を眺め渡すことができる。出品作の中心は、フランス・パリのポンピドゥー・センター/国立近代美術館の収蔵品だ。

ONTOMOとしては、マティスが音楽とどう関わっていたかが大いに気になるところだ。マティスは幼少時代からヴァイオリンを学び始め、少なくとも50代の頃までは続けていたらしい。音楽が絵画の制作に何らかの影響や作用を及ぼしたと考えるのは、自然なことではないだろうか。そんな視点を交えて、本展の出品作を眺めてみたい。

ボードレールの一節をタイトルにした作品の「シンフォニックな」色使い

印象に強く残る「赤」の表現

ここで、赤を基調にした作品を2点紹介しておきたい。「色彩の魔術師」の異名を取るマティスは、決して赤のみに固執した画家ではなかったが、赤が画面を支配する作品をしばしば描いた。

《赤いキュロットのオダリスク》において、当時のフランスの植民地主義の下での東方趣味を反映したという「オダリスク」(旧オスマン帝国の女奴隷)の描写は色っぽくはあるものの、妙に三次元的で、実はあまりマティスらしくない。しかし、とにかく美しく、印象が強く心に残る。パリのリュクサンブール美術館は当時、東方趣味を評価する中でこの作品を購入したという。1920年頃のマティスの代表作とみなすことができる作品だ。

マティスがヴァイオリンを弾いた自画像

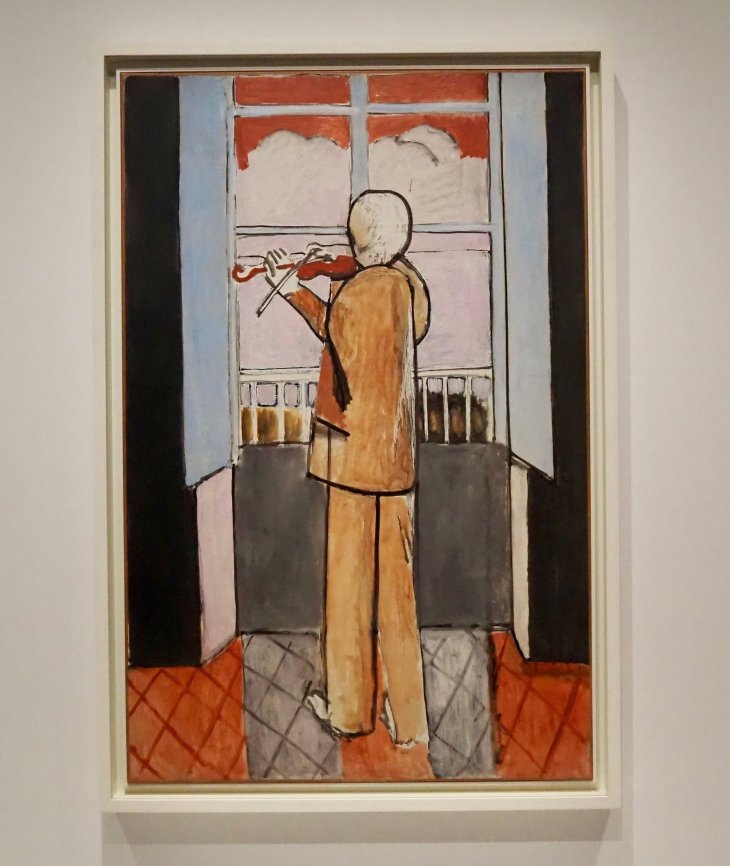

本展の出品作の中に、ヴァイオリンを弾く姿が描かれた、極めて印象的な作品があった。《豪奢、静寂、逸楽》と《赤いキュロットのオダリスク》のあいだの時期に描かれた《窓辺のヴァイオリン奏者》という油彩画だ。

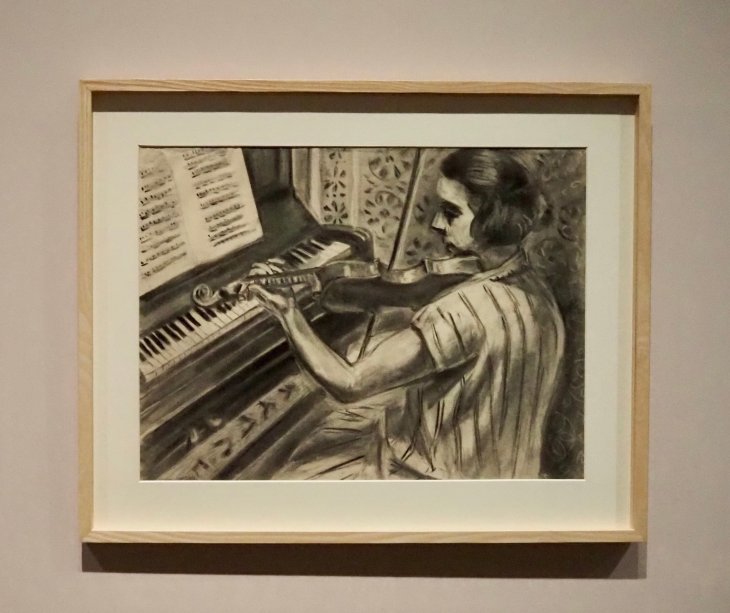

ピアニストは存在せず、楽譜はヴァイオリンの譜面と見られる。女性はピアノを譜面台代わりに使って練習をしているのだろうか。ヴァイオリンは写実的で、女性は立体的に描かれているのだが、ピアノの鍵盤を見ると決して写実的ではない。マティスはおそらく、新しい境地に抜け出そうと試行錯誤していたのだろう。

切り紙絵で有名な《ジャズ》には別名の候補があった

右端の絵は剣を呑むパフォーマンスを見たサーカスの風景から着想したといわれる

切り紙絵にするにはやや技工が必要な図柄になってしまいました。猫にとっても音楽を奏でるのは楽しいのです。Gyoemonは筆者の雅号です。

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest