ピアノの先祖サントゥールとピリオドピアノ、2人のスペシャリストの出会いから生まれたもの

足繁くインドに通う、クラシック音楽のフリーライター高坂はる香さんによる連載「インドのモノ差し」。今回はインド古典音楽の楽器で、ピアノの祖先とされるサントゥールを本場インドで第一線で演奏する新井孝弘さんと、貴重なピリオド鍵盤楽器の収集と修復、調律の第一人者である高木裕さんの出会いをレポート。異なる時代・場所で発展したサントゥールとピアノの出会いが、新しい視点を生み出します。

大学院でインドのスラムの自立支援プロジェクトを研究。その後、2005年からピアノ専門誌の編集者として国内外でピアニストの取材を行なう。2011年よりフリーランスで活動...

ピアノの先祖と子孫が日本で出会う

前回の記事でも登場した、インド在住17年のサントゥール奏者、新井孝弘さん。2022年に惜しまれつつ世を去ったインド最高峰のサントゥール奏者、シヴ・クマール・シャルマ氏の弟子で、長年その右腕として最も近くでサポートをしながら技を受け継ぎ、音楽性を磨いてきた方です。

私は新井さんがインドに住んで2年目くらいの頃に知り合ったのですが、あれから15年、彼はもう完全にインド人化してしまいました。

インド人のお弟子さんも持ち、その方曰く「彼の音楽性は完全にインド人のそれと同じだと思う。間違いなくシャルマ氏に続く存在であり、日本人としてこれほどの腕前と立場を手に入れられたのは、よほどの献身があったからだと思う」とのこと。

ヒンディー語もペラペラで、この前などタクシーで、相手はインド人だと思って会話していた運転手さんが、後部座席を振り返ったら日本人が座っていて驚いたのか、絵に描いたような二度見をしていました。

アーメダバードで毎年開催されるインド古典音楽フェスティバルにて演奏する新井さん。共演はタブラ奏者のU-zhaanさん

さて、サントゥールはイランが起源とされ(インドが起源という説もあり、サンスクリット語で百本の弦を意味する“シャタ・タントリ・ヴィーナ”という名前もある)、台形の木箱に100本ほど張られた弦を撥で叩いて音を鳴らす打弦楽器です。ピアノの先祖といわれ、これが中欧、東欧のツィンバロンとなり、鍵盤のついたチェンバロに至ったといわれています。

この楽器、何が大変かというと、約100本の弦を毎回調律しなくてはならないこと。しかも弦が箱に刺さったピンに巻きつけて固定されているだけのシンプルな構造なので、すぐに調律が狂います。

本番のとき1曲ごとに調律しなくてはならないのはもちろん、日々の練習でもかなりの時間を調律に費やしているそうです。いわば調律も演奏の一環。演奏中にもどんどん調律が狂っていくので、それも聴いて把握し、音をコントロールする必要があるそうです。

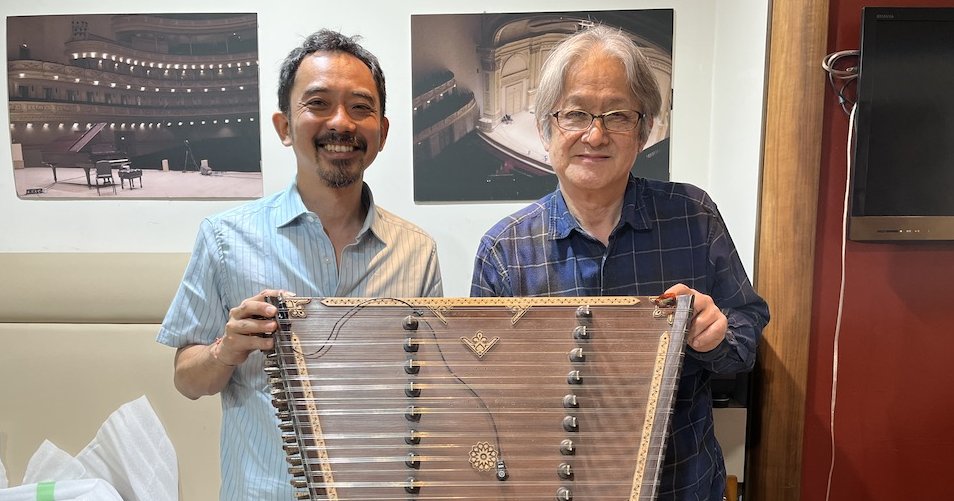

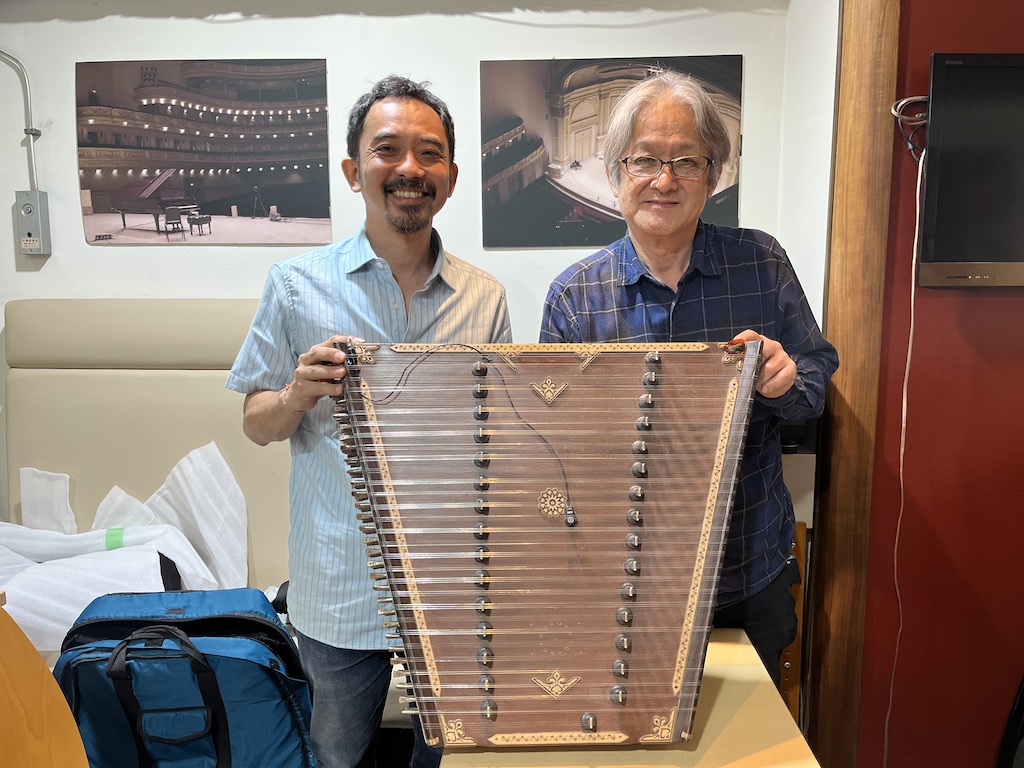

そのようなわけで、よりよい音、安定した調律について毎日試行錯誤を繰り返している新井さんのために、彼のインドから日本への一時帰国中、タカギクラヴィア社長の高木裕さんとの面会の場をセッティングすることになりました。

高木さんといえば、ホロヴィッツやラフマニノフが所有したニューヨークスタインウェイや、ショパンの時代のプレイエルなど、貴重なピリオド楽器の収集と修復の第一人者として知られる方です。

高木さんもまた、ピアノの起源であるサントゥールの実物はまだみたことがなくて見てみたい、とのこと。

二人が出会うとどうなるのか…今回も興味津々で同行しました。

演奏前・演奏中に100本の弦を調律?

まずは高木さんに、普段のサントゥールのチューニングの様子をお見せします。

本来は、タンプーラという、演奏中のドローン(持続音)を奏でるための弦楽器に合わせてチューニングするのですが、今はアプリなどの音源を使うことも多いです。

新井さん「インド音楽では、この音の揺らぎを聞きながらチューニングします。また曲ごとに使うスケールが違うので、演奏する曲ごとにサントゥールをチューニングし直す必要があります。

最近はピッチを440に合わせることが多いですが、本来は、まず歌い手のその日の喉の調子に合わせてタンプーラのピッチを決めて、それに他の楽器があわせていく形です」

サントゥールは、もともとこの台形の箱の下に足がついているものが多かったそうですが、その形だと残響が多過ぎて早いフレーズの演奏に向かないということで、シャルマ氏があぐらをかいて膝の上に乗せる演奏スタイルを確立させたそうです。

取材時の様子。玄関マット! の上であぐらをかいて、膝の上に載せたサントゥールを演奏する新井さん

こちらは先日、ピアノのご先祖、サントゥールの新井孝弘さんと、タカギクラヴィアの調律師、高木裕さんを訪ねた時の動画。… pic.twitter.com/2TDj0FWefh

— 高坂はる香(音楽ライター) (@classic_indobu) May 20, 2024

「この楽器は弦を叩く前に調律しても、叩きはじめるとすぐ狂ってしまいます。叩きながら調律する以外に方法はないだろうかと悩んでいるんです」という新井さんに、

「ピアノの場合は、高めにチューニングして、鍵盤を叩いて下げて揃えると安定しやすいです。ピンではなく、最終的には鍵盤のほうでチューニングするという感覚ですね。それを繰り返しやっていくうちに楽器ごとの癖がわかってくるので、それを把握して安定した状態で揃えていきます」と高木さん。

サントゥールとフォルテピアノ、その繋がりから見えてくるもの

続いて、タカギクラヴィアの貴重な楽器コレクションを見学。

こちらのフォルテピアノ(ウィーン、1825年製、ヨハン・クレーマー。ベートーヴェンが没する2年前の楽器です)など、サントゥールをしばらく眺めていたあとに見ると形状が本当にそっくりで、同じ“家系”の楽器だということがよくわかります。

ピアノ特有のフエルトの使い方などをみて、残響が多すぎるときのアイデアとして使えるかも……という新井さん。

実際に、高木さんのアドバイスをもらいながら新井さんがピアノのピンをまわしてみる場面もありました。

高木さんから、「ピアノの場合は、木の中でピンがまわる感覚がわかってくると、狂いにくい調律ができるようになってきますよ」とのお話。

これがサントゥールのチューニングにも大きなヒントになったと新井さんは話していました。

「未来のことはわからない。でも歴史には真実がある」

それが高木さんが調律師として古い楽器に魅了され、研究し続ける理由だそうです。

そしてフォルテピアノやチェンバロ、さらにはこのサントゥールなど、古くから伝わり続ける楽器の奏者たちもまた、流れる時のなかでそれを演奏し続ける意味を求め、伝統を継承しながらより良い表現や音を探し続けている。

同じ家系にある二つの楽器について、音にこだわり続ける人たちの対話を聞きながら、“伝統とは革新の積み重ねで守られる”というどこかで聞いたフレーズを、今まさに目の前でみているな、という気持ちになりました。

関連する記事

-

読みものチェロ奏者・宮田大ら若き奏者が弦楽四重奏で築いた絆

-

インタビュー守山光三さんが見た「戦後ベルリン」のオーケストラ奏者たち 〜60年代にドイツ留学...

-

インタビュー松下優也の音楽性の原点はゴスペルやマイケル・ジャクソン~『クワイエットルームへよ...

ランキング

- Daily

- Monthly

関連する記事

ランキング

- Daily

- Monthly

新着記事Latest